Le rapport de France stratégie sur l’attractivité de la fonction publique (vol. 10)

Temps de lecture : 7 minutes.

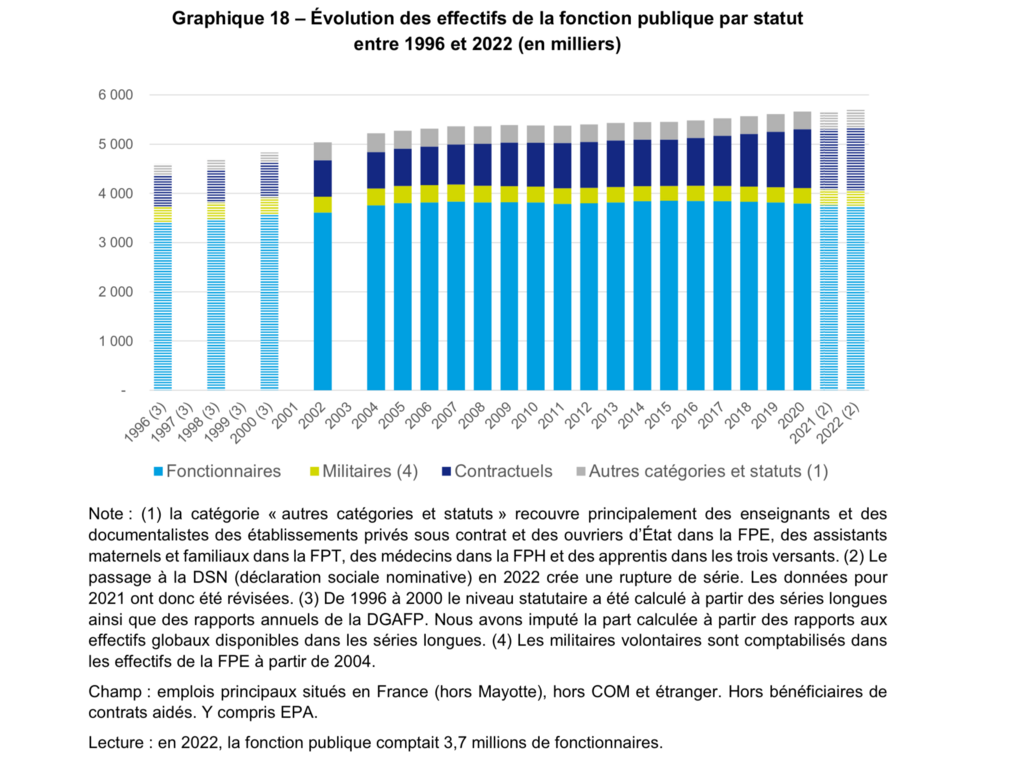

Une fonction publique duale : les fonctionnaires et les contractuels

Le développement du nombre de contractuels a profondément changé la politique de ressources humaines et la perception des métiers du service public. Il est particulièrement critiqué par les rapporteurs qui considèrent le système actuel comme :

> « créateur d’inégalité de traitement tant en termes de rémunération et que de perspectives de carrière. »

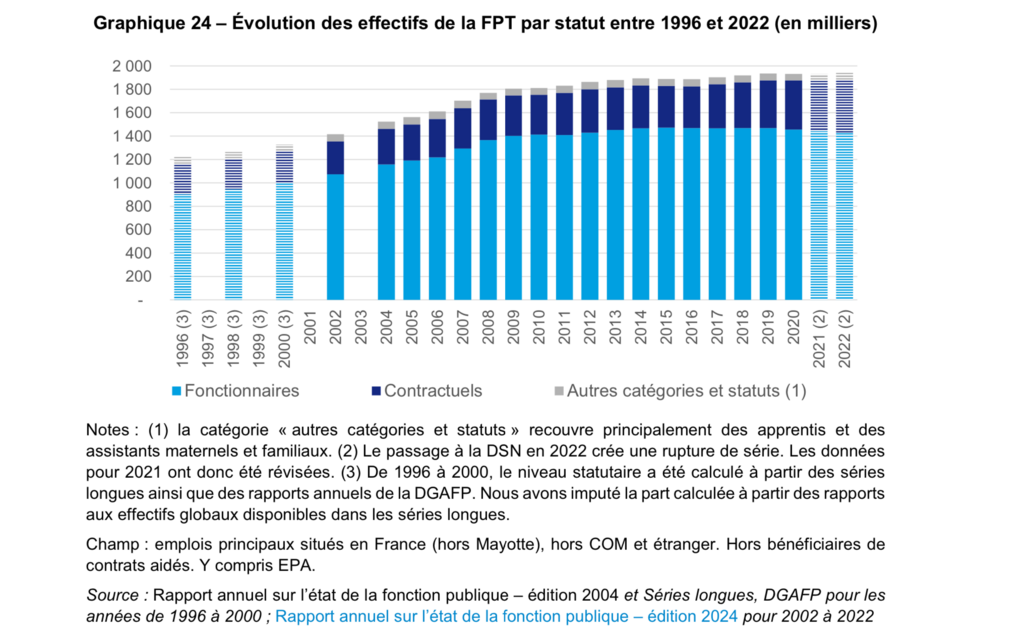

Par ailleurs, ce recours aux contractuels est généralisé, bien que dans des proportions variables entre les trois versants de la fonction publique.

Les causes du développement de la contractualisation dans les trois versants de la fonction publique sont multiples

Les réformes récentes ont toutes visé à favoriser le recrutement de contractuels. Principalement, pour deux raisons :

- Pallier les besoins de recrutement par un nombre insuffisant de titulaires, principalement en lien avec les problèmes d’attractivité évoqués dans des précédents billets ;

- Disposer d’agents pour des besoins temporaires ou en réponse à des besoins précis.

Outre ces motivations concrètes, les représentations d’un recrutement par contrat sont également plus favorables :

- Le recruteur dispose d’un panel de candidats plus importants pour faire son choix (fonctionnaires et… l’ensemble des actifs intéressés pour rejoindre son service)1, ce qui lui permet également de recruter davantage en fonction du profil des candidats ;

- Les recrutements sont plus rapides qu’une affectation d’un agent par concours ;

- La durée de recrutement fixée dans le contrat permet au recruteur de ne pas renouveler le contrat en cas d’insatisfaction ou pour des raisons budgétaires ;

- Inversement, recruter un agent localement peut aussi être potentiellement plus stable que de voir le poste pourvu par un lauréat de concours venu d’une autre région.

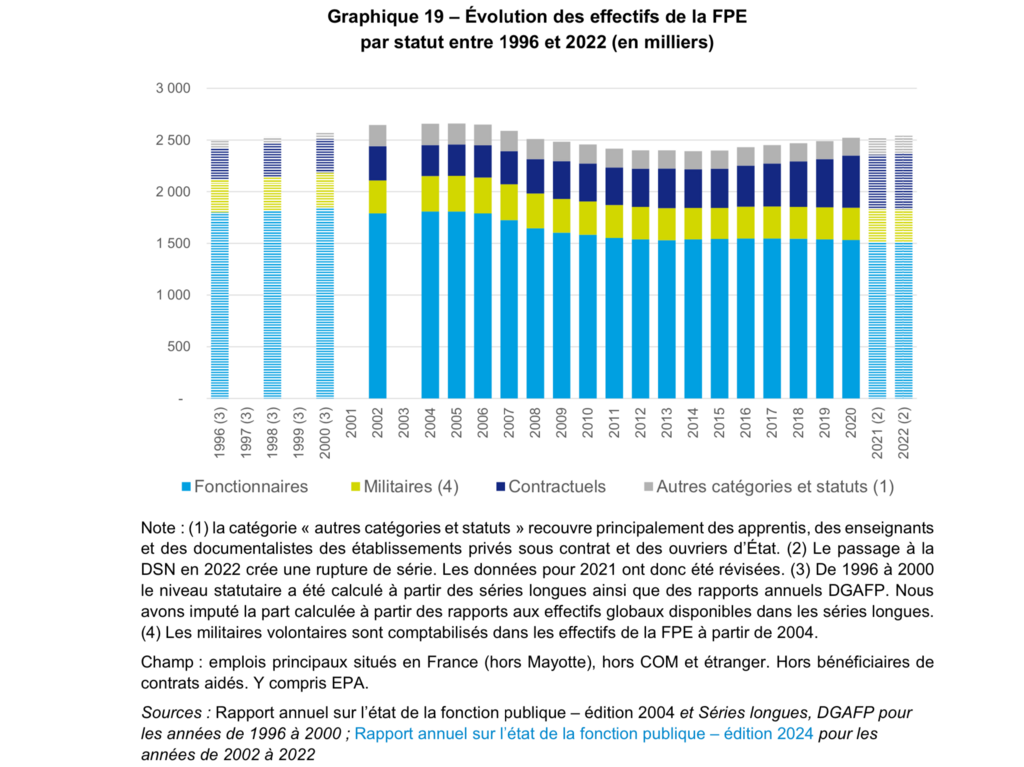

Point de situation dans la fonction publique d’État

21 % des agents de l’État étaient contractuels en 2022 (24,5 % sans les militaires), et 63 % des agents des établissements publics administratifs (Agences régionales de santé, France travail).

Plus l’employeur est autonome, plus il recourt à des non-titulaires. Les deux tiers des agents non titulaires sont affectés dans des établissements publics2, contre seulement 13 % des agents titulaires.

Des situations très différentes selon les ministères

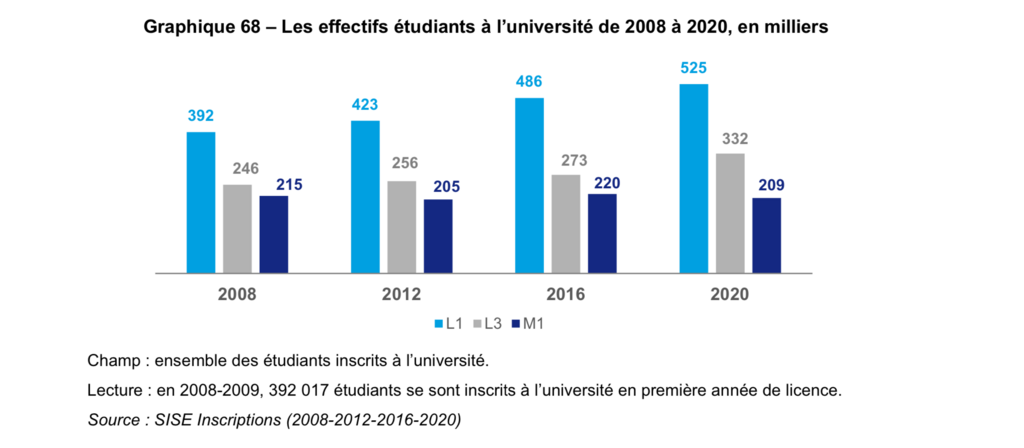

- L’Éducation nationale et l’Enseignement supérieur (écoles, universités…) comptent 24 % de contractuels3. Toutefois, compte tenu de la taille de ces ministères, ils concentrent près des deux tiers des 546 000 agents contractuels de l’État ;

- Les ministères dits « régaliens » (et les établissements sous leur tutelle) présentent de plus faibles taux de recours aux contractuels : 7 % pour l’Intérieur, 11 % pour l’Économie et 15 % pour la Justice.

Les contractuels publics sont plus précaires que dans le privé

Le recours aux contrats à durée déterminée (CDD), plutôt qu’à durée indéterminée, est plus fréquent dans le secteur public. Il concerne 14 % des agents publics contre 8 % des salariés du secteur privé (auxquels il convient d’ajouter 3 % de salariés en intérim).

Cette spécificité s’explique aussi par le fait que l’emploi durable est censé être occupé par un fonctionnaire.

Le recours au CDD concerne, dans le secteur public, tout particulièrement les emplois peu qualifiés

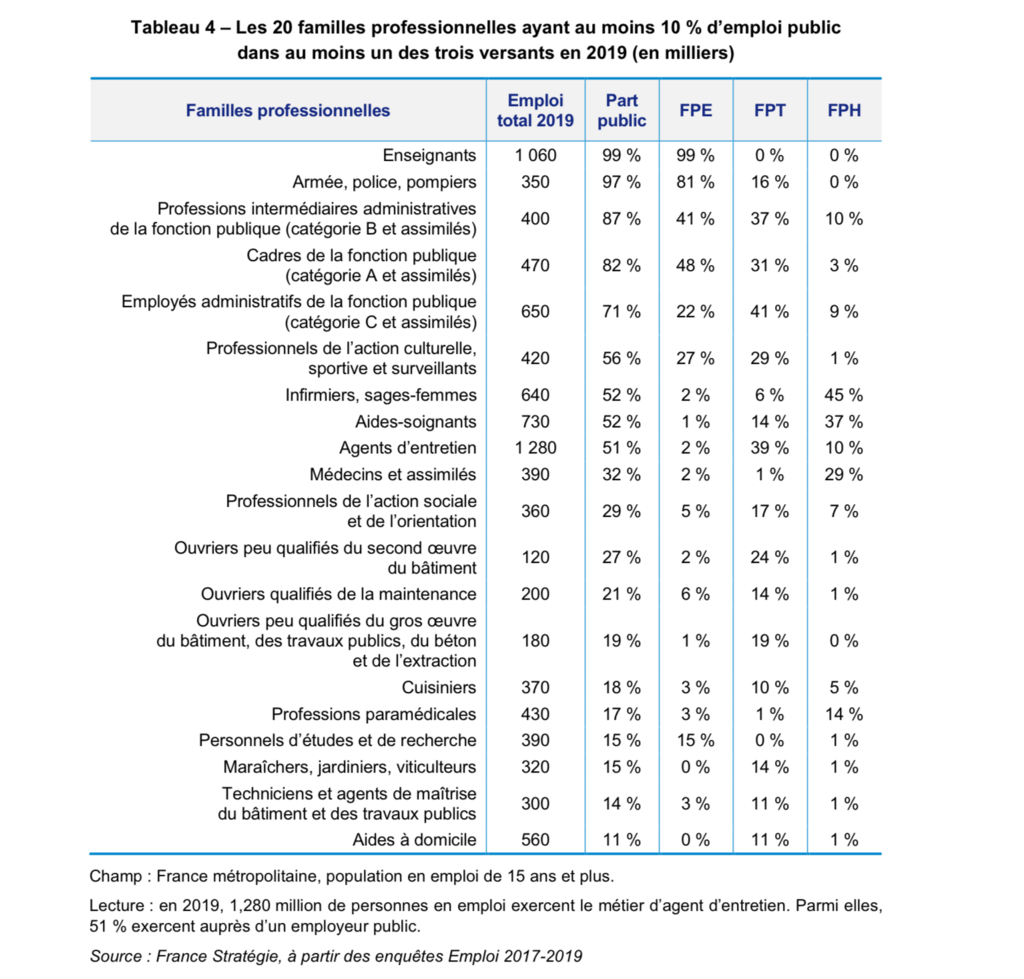

Le recours à des contrats courts concerne davantage les emplois peu qualifiés :

- Pour les agents d’entretien, 21 % des travailleurs du public sont en CDD, contre 14 % des salariés du privé,

- Pour les aides-soignants, 24 % sont en CDD dans la fonction publique, contre 13 % dans le privé ;

- Pour les professionnels de l’action culturelle et sociale, 52 % sont en CDD dans la fonction publique et 25 % dans le privé ;

- De même pour l’action sociale et l’orientation avec 18 % de CDD dans la fonction publique et 10 % dans le privé.

Toutefois, et pour des raisons différentes, les métiers qualifiés (ou très qualifiés) sont également concernés :

- 32 % des personnels d’études et de recherche sont en CDD dans le public contre 5 % dans le privé ;

- 20 % des médecins dans la fonction publique, contre 8 % dans le secteur privé ;

- 9 % des cadres de catégorie A, comme les attachés d’administration. Pourtant, dans le secteur privé, les cadres sont très peu employés en CDD (de l’ordre de 2 à 6 %).

Cette logique métier se retrouve mécaniquement par des recours aux contrats très divers selon les employeurs. Le secteur hospitalier propose très majoritairement des contrats de moins d’un an, tandis que l’État comporte relativement beaucoup de CDI, ce qui suggère des besoins moins conjoncturels :

Des contractuels plus précaires que dans le secteur privé

Les transformations de CDD en CDI sont plus faibles que dans le privé :

La transformation des contrats temporaires (CDD ou intérim) en CDI (ou emploi statutaire) un an plus tard est deux fois plus faible dans le public, par rapport au privé4.

« 26 % des agents de catégorie B et 16 % des agents de catégorie C ont accédé à un emploi durable un an après, contre 34 % des employés et 49 % des techniciens administratifs du privé. »

De manière générale :

« Les taux de transitions de l’emploi temporaire vers l’emploi durable des familles professionnelles publiques font partie des plus faibles observés parmi l’ensemble des métiers. »

Les contractuels ne restent pas dans la fonction publique

Selon les rapporteurs, il existe encore une étanchéité relativement forte entre les parcours des agents contractuels et ceux des fonctionnaires.

Pour les agents contractuels, le passage dans la fonction publique est le plus souvent perçu comme transitoire, pour accéder à un premier emploi ou dans l’attente de meilleures perspectives professionnelles.

Ainsi, dans la fonction publique d’État, seuls 10 % des contractuels deviennent titulaires dans un ministère (ou un établissement public) et 8 % rejoignent une autre fonction publique. Les autres rejoignent le secteur privé ou sont indemnisés au titre de l’assurance chômage5.

Les titularisations sont plus difficiles

Pour les agents contractuels désireux de rester dans la fonction publique, la titularisation est longue : en moyenne huit ans.

À l’inverse, cela signifie également que les durées d’exercices avec un statut contractuel s’allongent, sans les garanties offertes aux fonctionnaires :

- La progression salariale est plus incertaine pour les contractuels,

- La protection sociale peut être plus faible,

- La mobilité est moins facile, avec la nécessité de négocier et de signer un nouveau contrat à chaque changement de poste.

Les grands plans de titularisation sont terminés

Depuis 1983, quatre plans de titularisation ont été organisés. Ils ont permis à des milliers d’agents contractuels d’accéder à un statut de fonctionnaire.

Les modalités d’intégration étaient prévues dans la loi. Il pouvait s’agir d’un concours réservé ou d’un examen professionnel, voire d’une nomination directe par l’employeur :

- Environ 146 000 titularisations ont été permises par la loi dite « Le Pors » de 19836 ;

- 60 000 pour le plan de 1996 issu de la loi dite « Perben7 » ;

- 30 000 pour le plan de 2001 issu de la loi dite « Sapin8 » ;

- Enfin, 54 000 agents pour le dernier grand plan de titularisation, prévu par la loi Sauvadet du 12 mars 20129, portant sur les exercices 2013 à 2018.

La loi de transformation de la fonction publique de 2019 n’a pas renouvelé cette démarche. La principale finalité de cette loi étant de favoriser le recours aux contractuels et le maintien de leur statut dans la durée, notamment par l’accès plus aisé aux postes de direction de l’État.

La contractualisation de la fonction publique fragiliserait les relations de travail

S’agissant des rémunérations, un constat ambivalent

Les rémunérations des contractuels sont le plus souvent inférieures aux fonctionnaires.

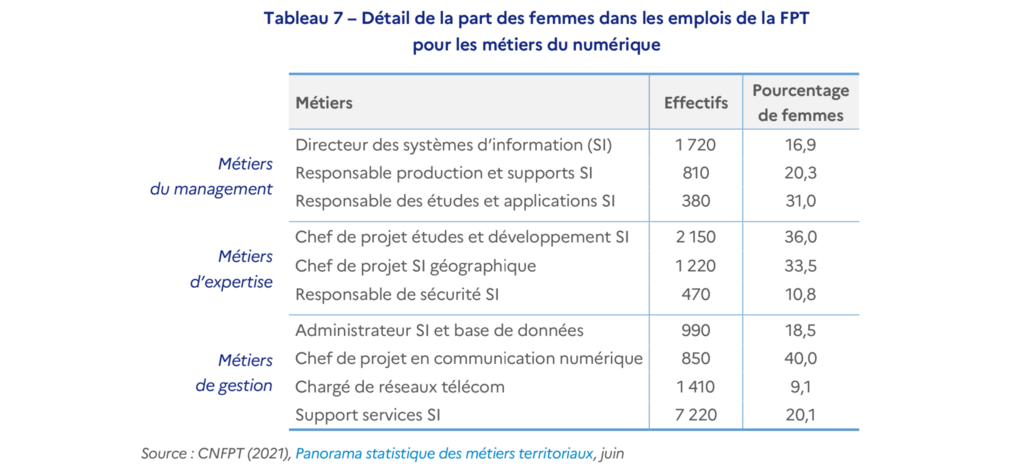

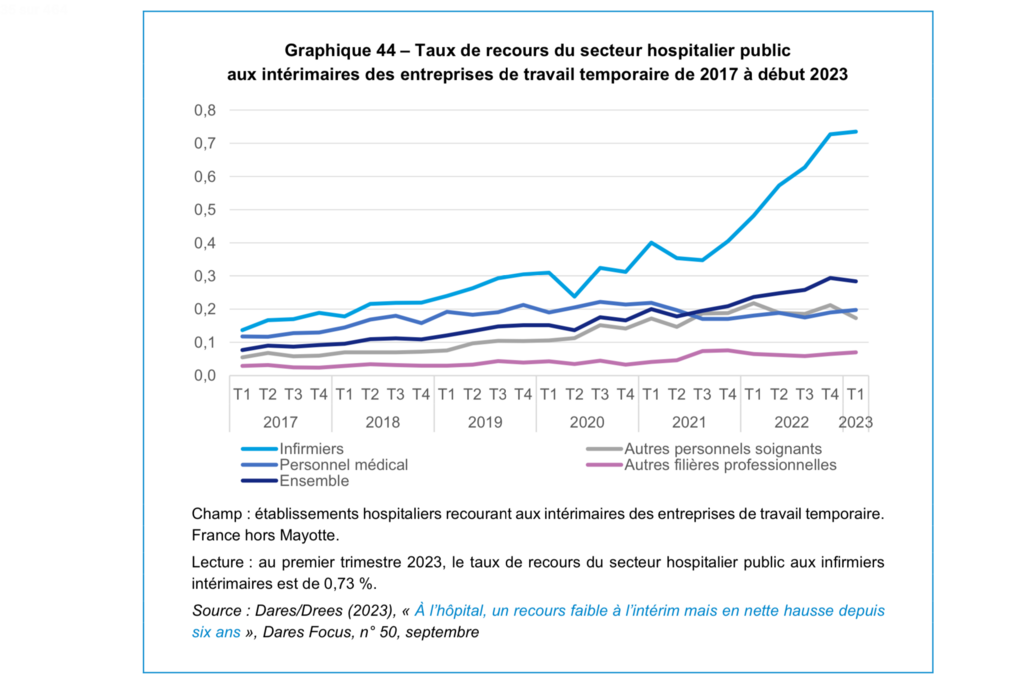

Toutefois, dans certaines situations, il est plus intéressant d’être contractuel. On peut penser aux exemples récents s’agissant de l’intérim médical10, mais également de la circulaire dite « Borne » sur le recrutement d’agents contractuels dans les filières numériques11.

Une très grande diversité de rémunérations

Les conditions de rémunérations des agents contractuels sont très diverses entre et au sein des ministères : selon le métier, le niveau de diplôme, parfois l’expérience antérieure.

Le salaire moyen net12 sur 2022 des fonctionnaires était de 2 598 euros, contre 2 014 euros pour les contractuels.

Toutefois, cet écart présente des proportions diverses selon les versants de la fonction publique :

- Les différences de rémunérations sont importantes dans la fonction publique d’État. Le salaire moyen net est de 2 955 euros pour les fonctionnaires contre 2 080 euros pour les contractuels ;

- Les écarts sont plus faibles dans la fonction publique territoriale : 2 216 euros contre 1 923 euros.

Ces divergences tiennent pour partie à un effet de structure : au regard des emplois occupés par les contractuels et de la moyenne d’âge des fonctionnaires en poste13.

Il existerait ainsi un « double effet métier »14 :

- Les métiers les moins qualifiés garantissent un certain avantage salarial aux titulaires ;

- À l’inverse, pour les métiers les plus qualifiés, les contractuels disposent d’un avantage salarial sur les fonctionnaires.

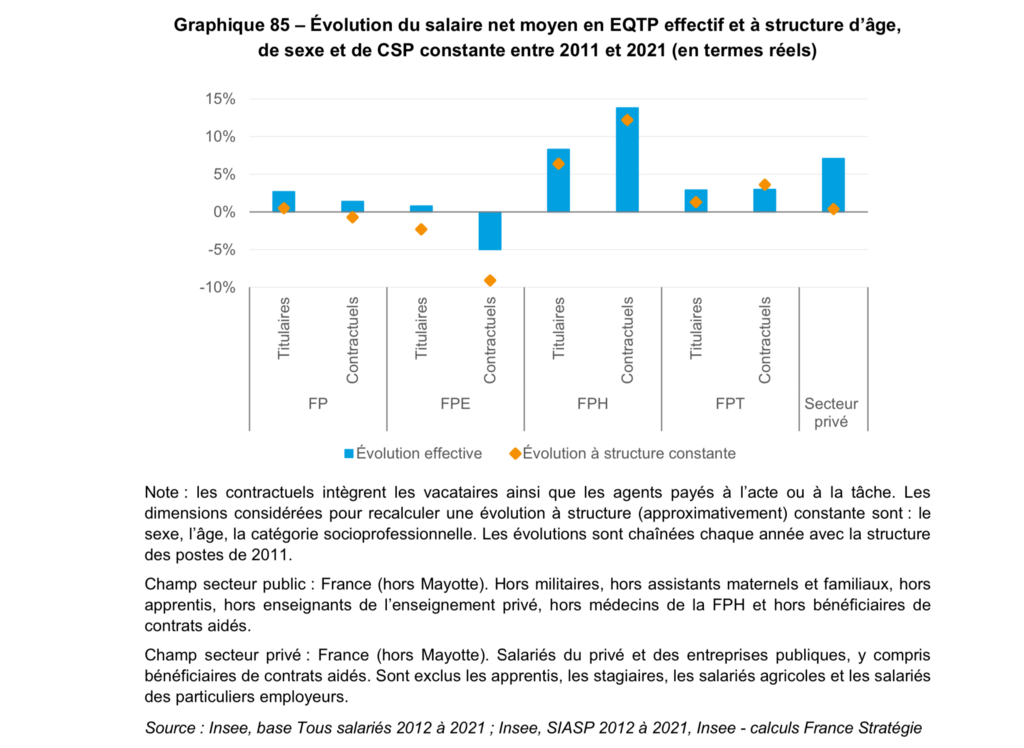

Des évolutions de rémunérations contrastées

Pour la période de 2012 à 2021, le salaire moyen net des contractuels en EQTP progresse moins vite que celui des titulaires en termes réels (corrigés de l’inflation).

Mais ici encore, les ministères présentent des trajectoires singulières :

- Au sein de la fonction publique d’État, la dynamique globale des salaires des contractuels est très défavorable, en baisse de 5 % par rapport aux fonctionnaires.

- Inversement, le salaire moyen des contractuels progresse fortement dans la fonction publique hospitalière.

- C’est cette ouverture dans le recrutement qui implique des niveaux très élevés de contractuels dans certains directions d’administration centrale comme la direction générale des entreprises ou dans une moindre mesure à la direction du budget. ↩

- Essentiellement à l’Éducation nationale toutefois, ce qui brouille un peu l’analyse. ↩

- Autrement dit, la proportion de contractuels dans les ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur est dans la moyenne. ↩

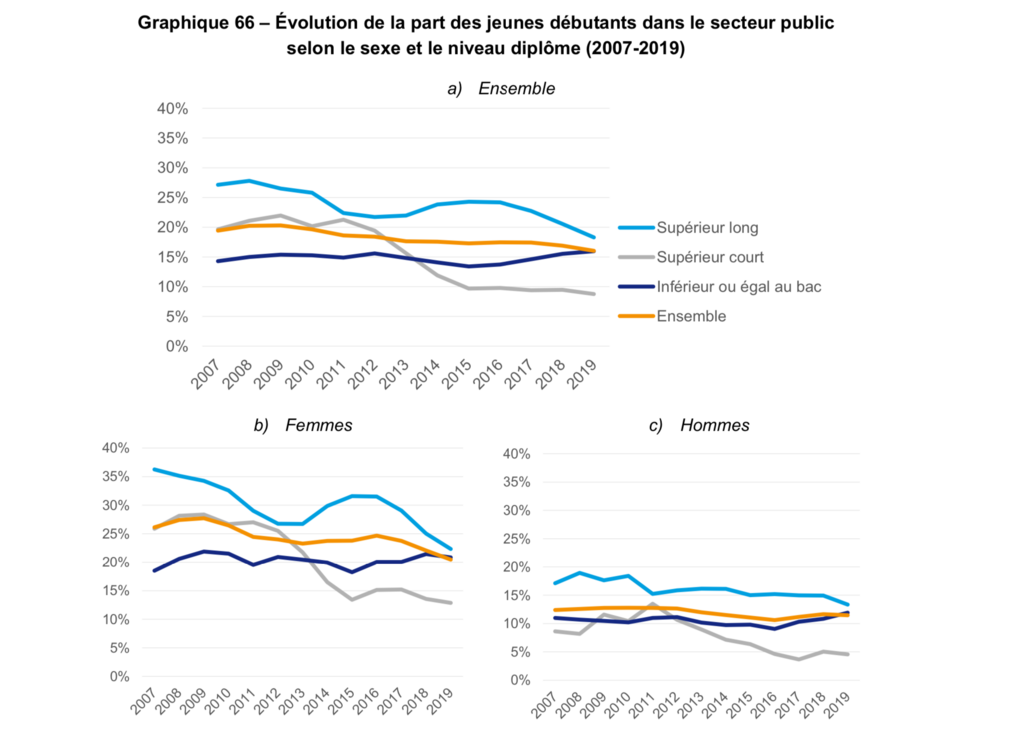

- Enquête Emploi (2017-2019). ↩

- Peyrin A. I., Signoretto C. et Joubert L. (2020), L’insertion des jeunes dans la fonction publique d’État, 1991-2015, Injep, « Notes et rapports », Rapport d’étude. ↩

- La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ↩

- Premiers articles de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire. ↩

- Premiers articles de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale ↩

- Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ↩

- Le rapport de la Cour des comptes sur l’intérim médical ayant été particulièrement critique à cet égard. ↩

- Les rémunérations proposées dans la grille sont supérieures à celles proposées pour les titulaires. Voir à ce propos le billet sur les inspecteurs des finances publiques et des douanes exerçant dans des fonctions numériques. ↩

- Calculé en équivalent temps plein. ↩

- Voir le précédent billet consacré au rapport de la Cour des comptes sur le vieillissement des agents publics. ↩

- Selon le rapport de la Cour des comptes de 2020 : « Les agents contractuels dans la fonction publique 2010-2019 ». ↩