Le rapport de France stratégie sur l’attractivité de la fonction publique (vol. 4)

Temps de lecture : 6 minutes.

Disclaimer : Comme France stratégie a déjà pu l’expliquer en introduction de son étude, il est difficile d’évaluer l’attractivité d’une profession ou d’un secteur. Dans le secteur public, l’attractivité repose sur des éléments divers et polymorphes, par ailleurs, l’appareil de mesure peut également faire défaut.

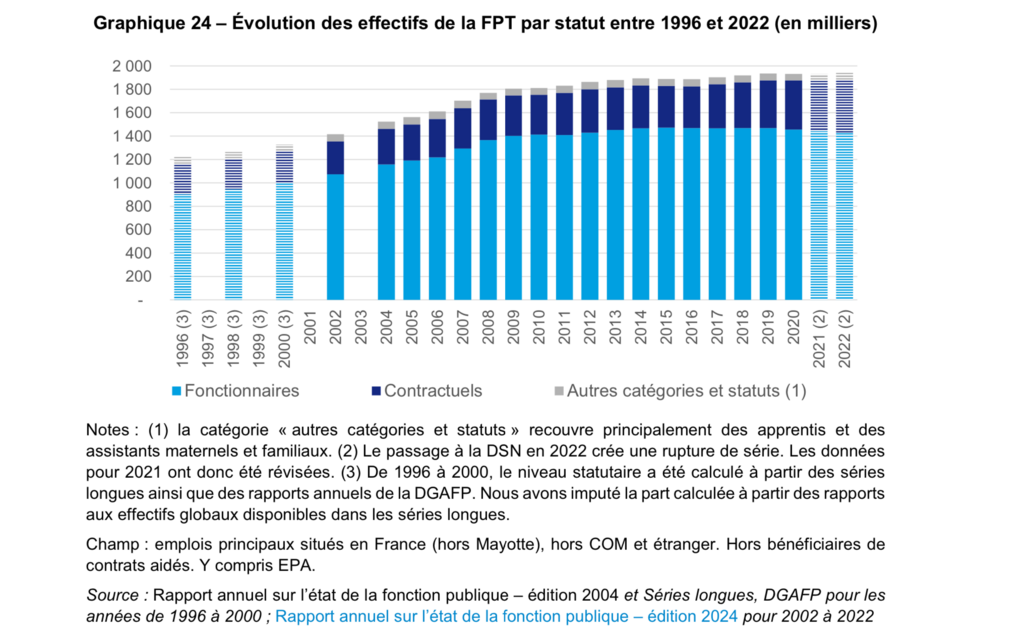

La fonction publique territoriale présente une singularité supplémentaire puisque 83 % de ses recrutements concernent des agents de catégorie C. Or, ces derniers sont le plus souvent recrutés sans concours (dans 87 % des cas).

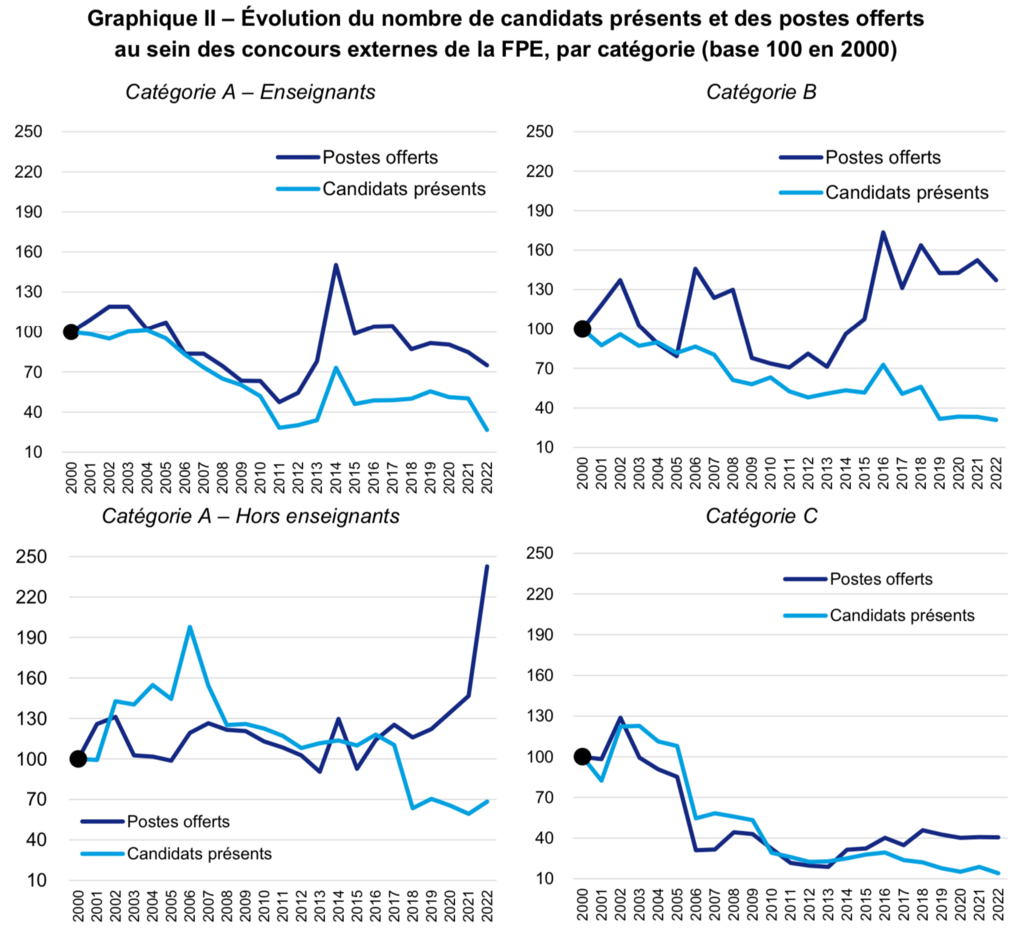

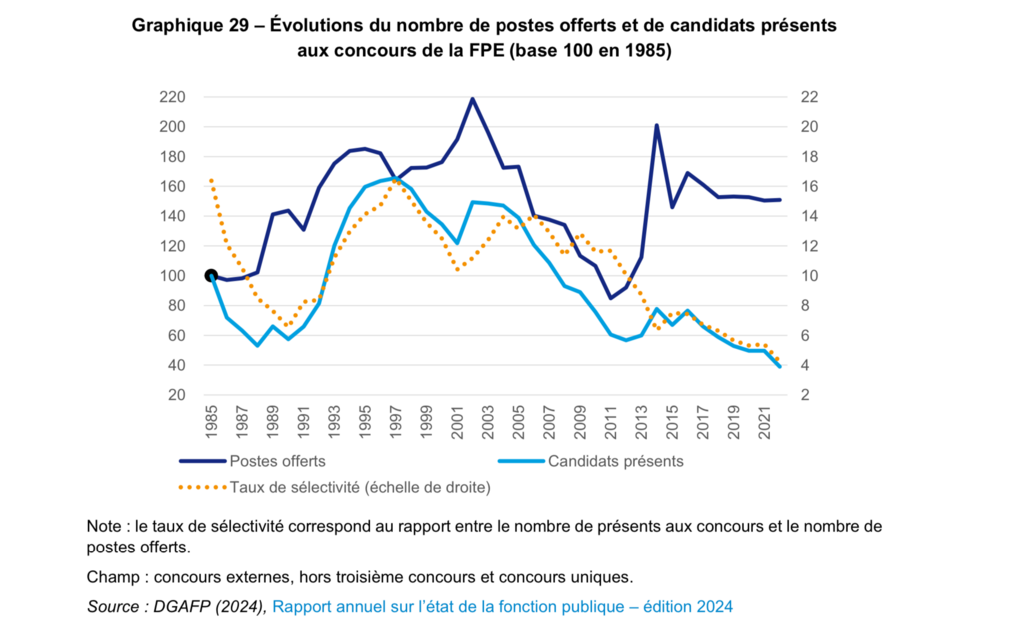

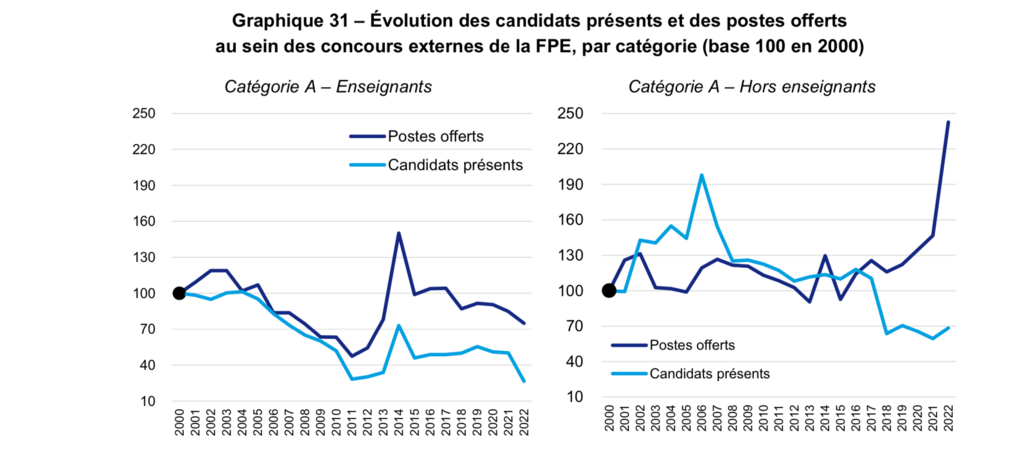

Une baisse importante du taux de sélectivité aux concours de la fonction publique depuis 2007

Cette baisse du taux de sélectivité tient également à une élévation du niveau de recrutements des agents publics

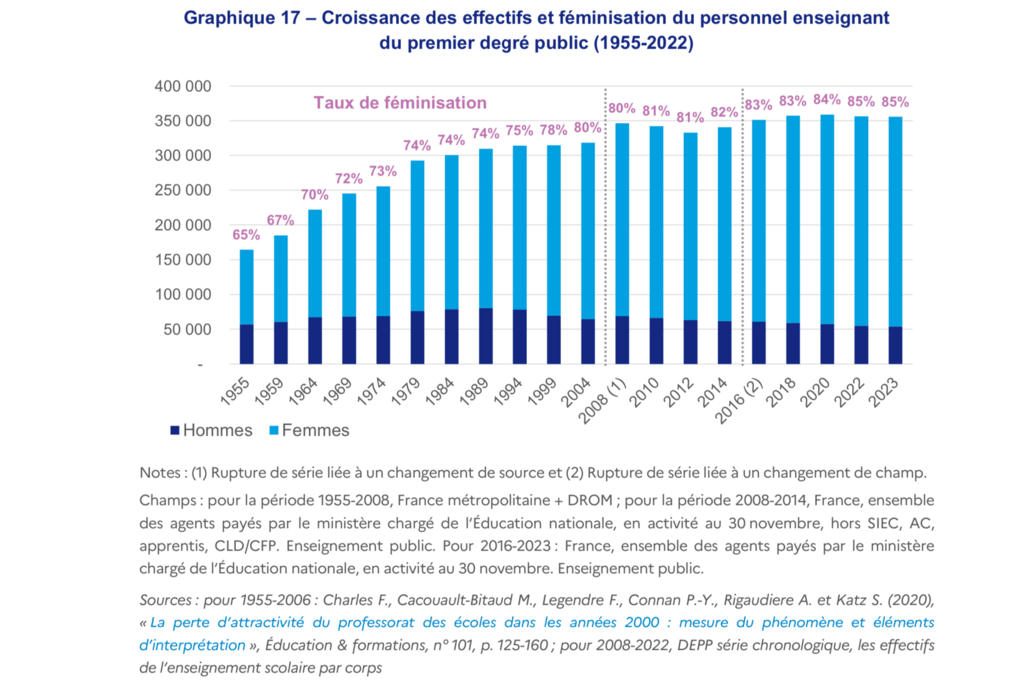

France stratégie s’appuie notamment sur l’exemple de la profession enseignante, dont le niveau de recrutement, en particulier dans le premier degré, n’a cessé d’augmenter :

« Cette élévation continue du diplôme requis pour devenir enseignant a eu pour conséquence non seulement de transformer la morphologie et la sociologie du corps enseignant, mais aussi de réduire à plusieurs reprises, et parfois du jour au lendemain, le vivier disponible, mettant « hors-jeu » – temporairement ou définitivement – l’ensemble des prétendants ne possédant pas le niveau exigé. Elle a aussi contribué à une forme de baisse d’attractivité relative, en raison de la concurrence de débouchés de carrières perçues comme plus rémunératrices ou plus valorisantes. »

D’autres exemples concourent dans le même sens, avec une élévation plus ou moins forte du niveau de diplôme et une catégorisation en conséquence.

On peut citer, pêle-mêle :

- Le passage en catégorie A des infirmiers en 2009, à la suite de la réingénierie de leur formation désormais de niveau licence1 ;

- À partir de 2010 pour les gardiens de la paix, avec un recrutement en catégorie B ;

- Enfin, en 2022, la recatégorisation en catégorie B des auxiliaires de puériculture.

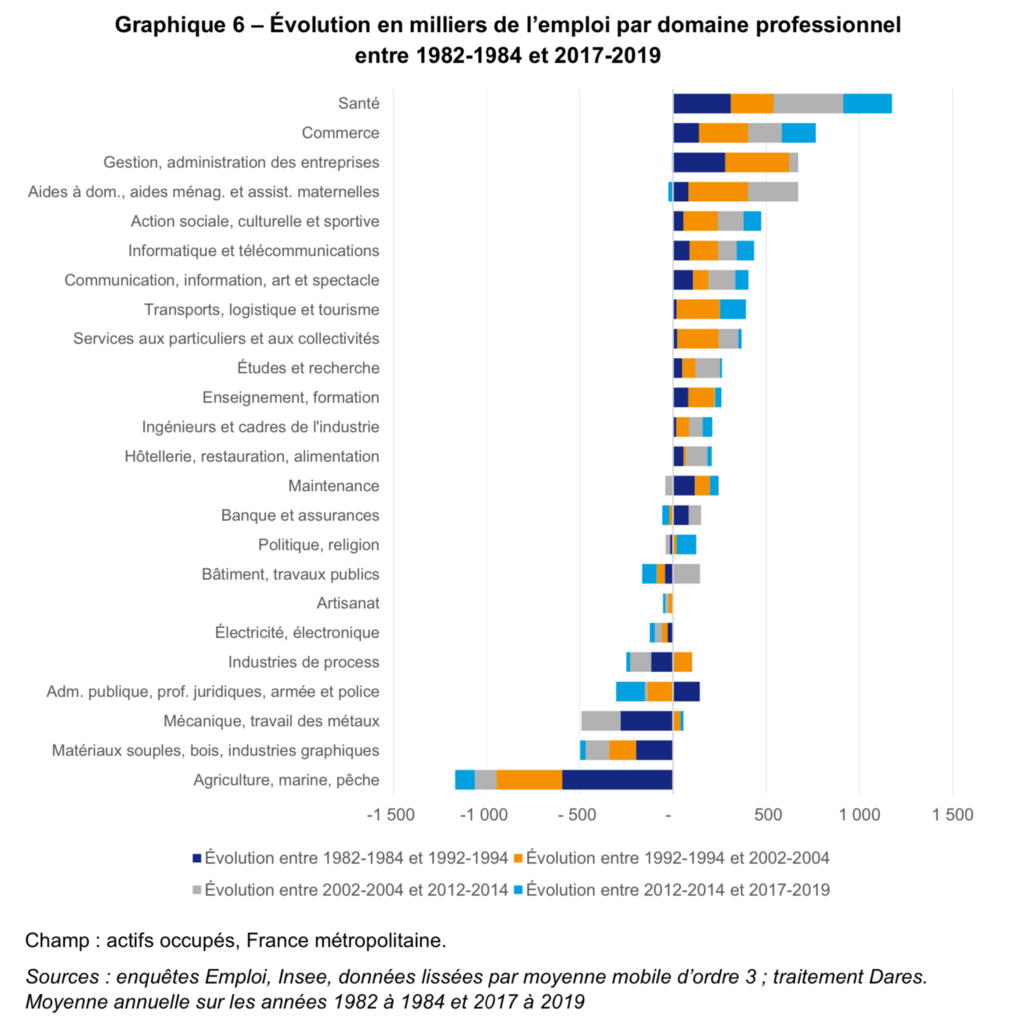

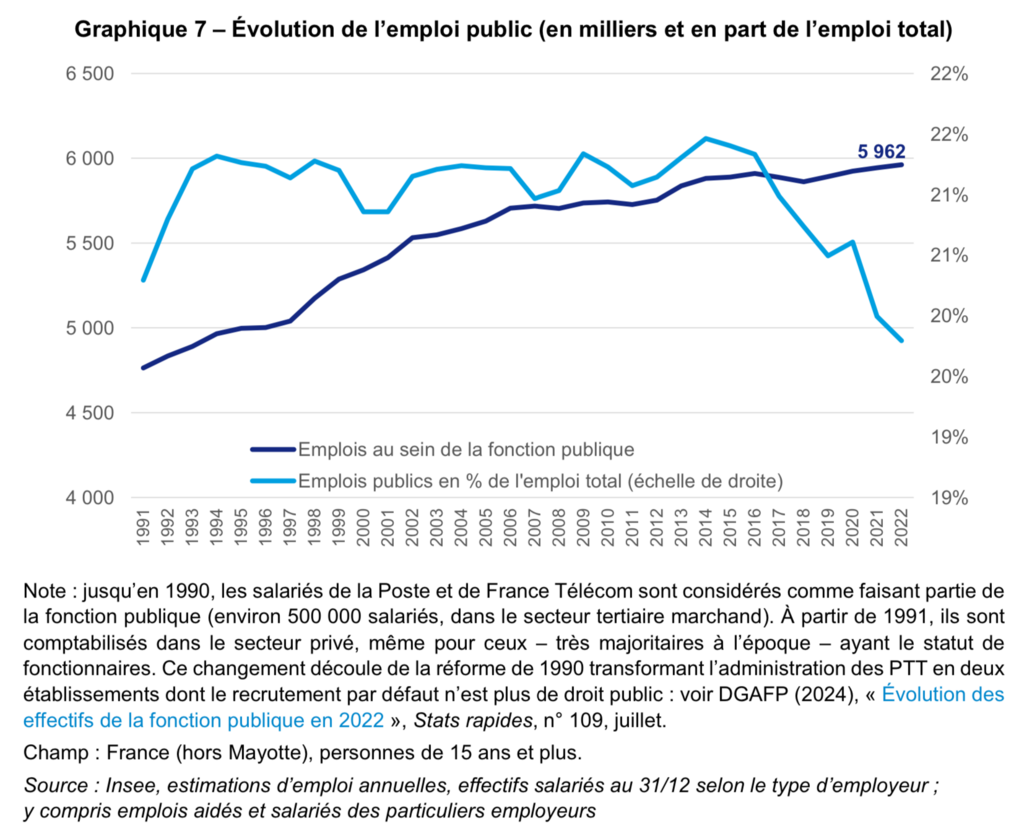

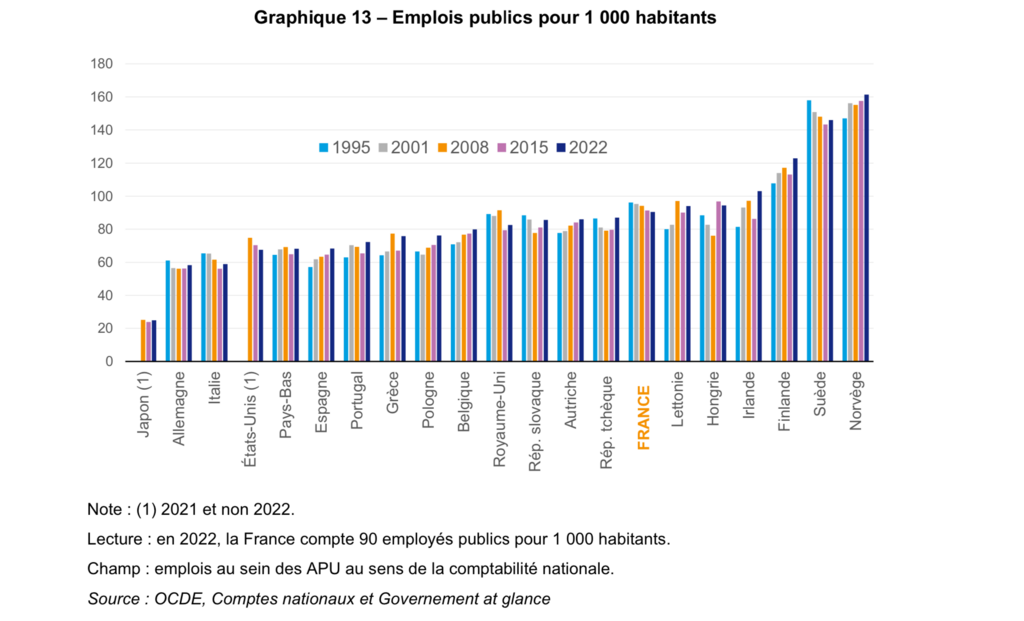

L’attractivité de la fonction publique et le marché de l’emploi

La fonction publique était très dépendante des conjonctures économiques jusqu’à la fin des années 2000, mais ce phénomène semble s’être estompé. La « protection de l’emploi » offerte par la fonction publique ne parait plus être un argument déterminant.

« À la différence des phénomènes observés au cours des dernières décennies, les difficultés de recrutement s’inscrivent désormais dans le temps et paraissent depuis au moins dix ans être devenues relativement inélastiques à la conjoncture. »

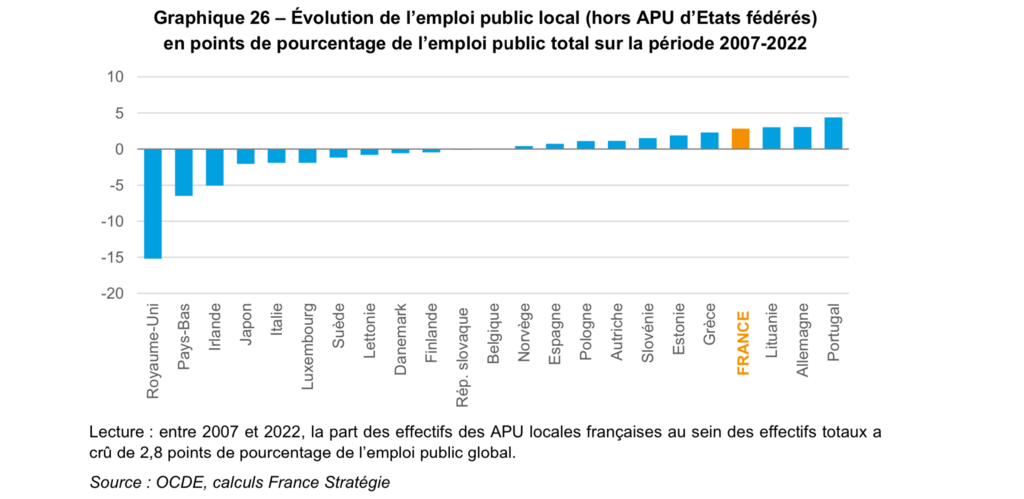

Ce constat est similaire pour la fonction publique territoriale, mais dans une proportion toutefois moindre.

De 2011 à 2022, le nombre de candidats présents aux concours externes de la fonction publique territoriale a baissé de 20 % et le nombre de postes offerts a quant à lui augmenté de 30 %.

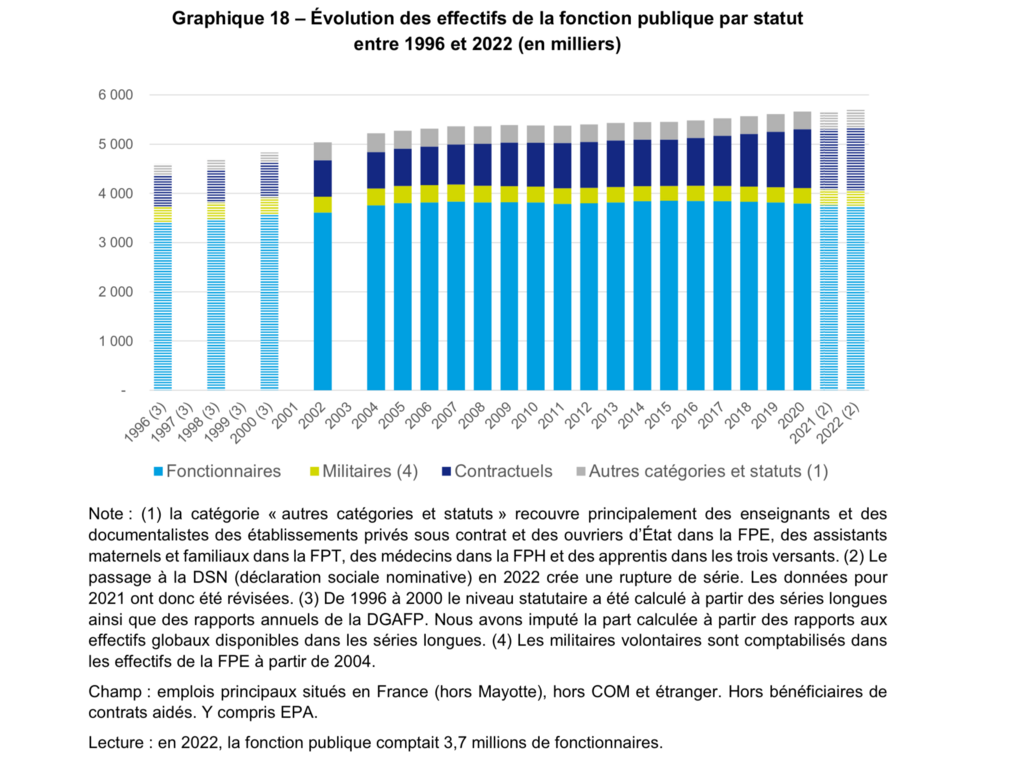

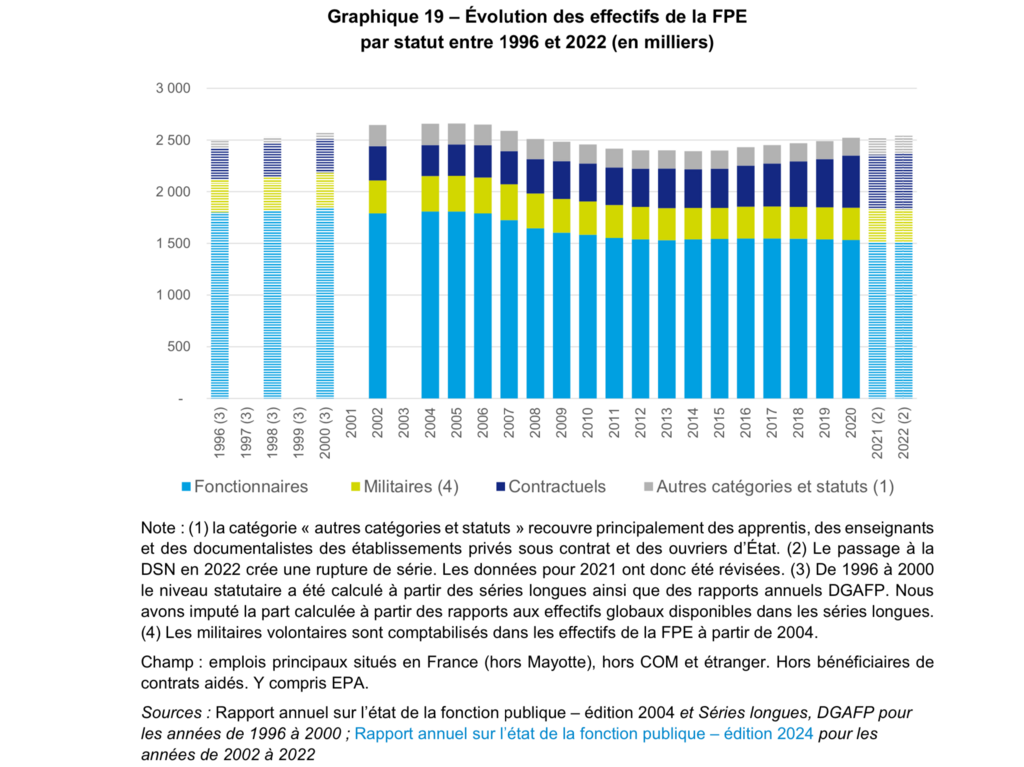

Mécaniquement, l’évolution du taux de sélectivité est en forte baisse, tous concours et fonction publique confondus

En témoigne, cette représentation, hors enseignants, du taux de sélectivité dans la fonction publique d’État. Ce qui souligne également le caractère global du défaut d’attractivité :

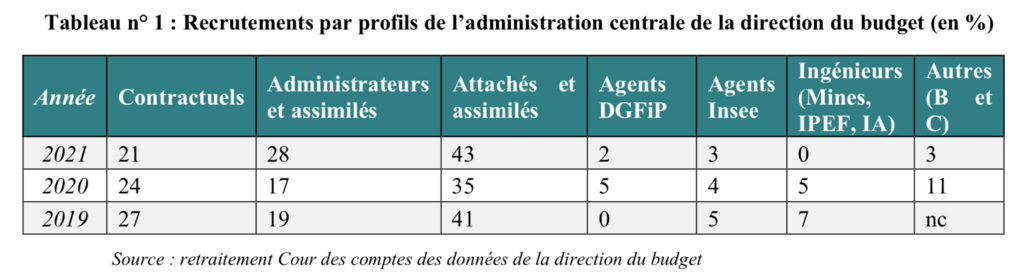

Ce manque d’attractivité concerne également la filière administrative, en très forte tension : l’exemple des attachés d’administration de l’État

« Les taux de sélectivité des concours aux instituts régionaux d’administration (IRA), qui rassemblent 9 % seulement des candidats présents aux concours de catégorie A hors enseignement, divergent assez sensiblement de la moyenne. Les fortes fluctuations des taux de sélectivité de ces concours au cours des cinq dernières années reflètent d’importants mouvements aussi bien dans le nombre d’admis2 que dans le nombre de candidats. Depuis 2020 néanmoins, le nombre d’admis augmente sensiblement (de 402 à 485) alors que celui des candidats connaît une chute marquée (d’environ 4 600 à environ 3 500). »

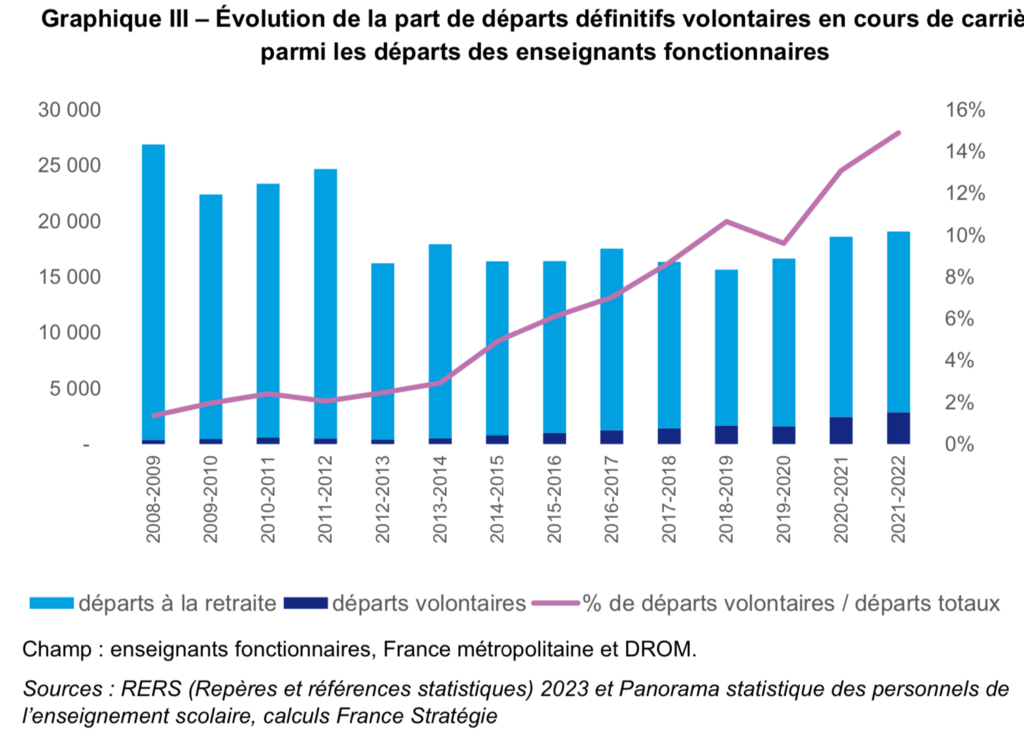

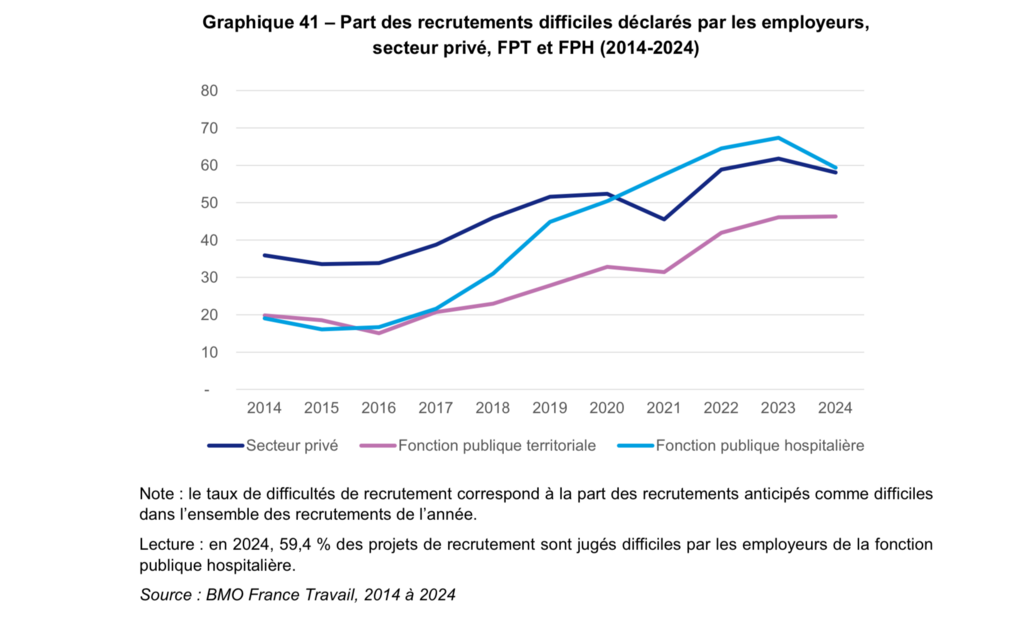

La comparaison avec le secteur privé démontre la spécificité de l’administration

« L’enquête Besoins de main-d’œuvre (BMO) de France Travail interroge les employeurs chaque année sur les projets de recrutement et sur les difficultés de recrutement anticipées. Il est donc possible de comparer ces difficultés en distinguant le secteur privé de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. »

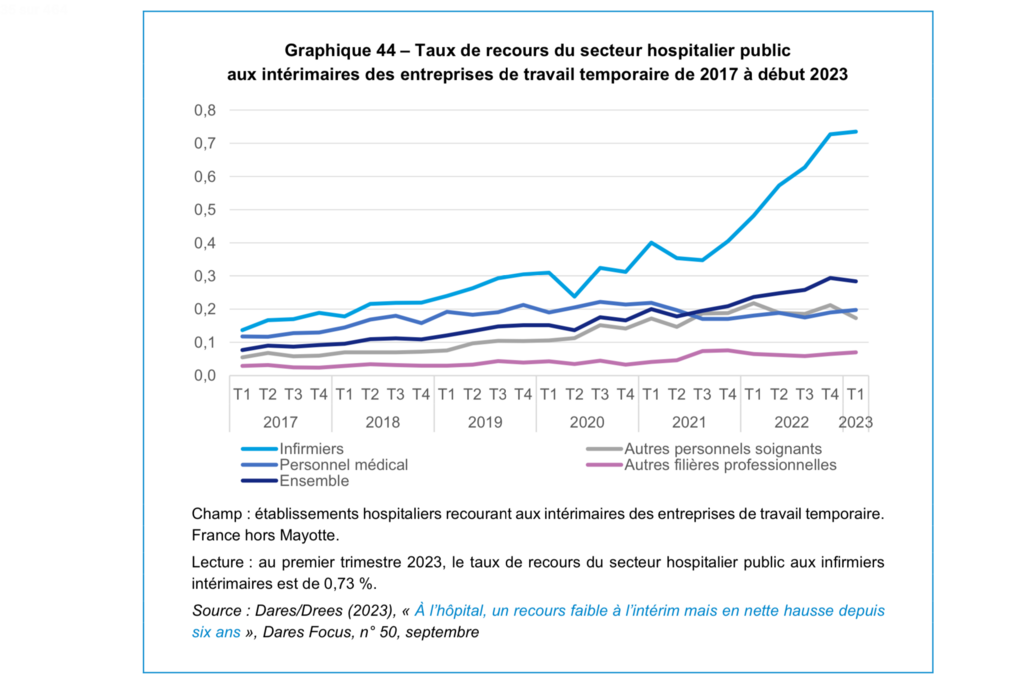

Ce manque d’attractivité et les difficultés de recrutements entraînent une dégradation des conditions de travail

La première conséquence est une forte augmentation de l’intérim

À cet égard, la situation de la fonction publique hospitalière est particulièrement inquiétante.

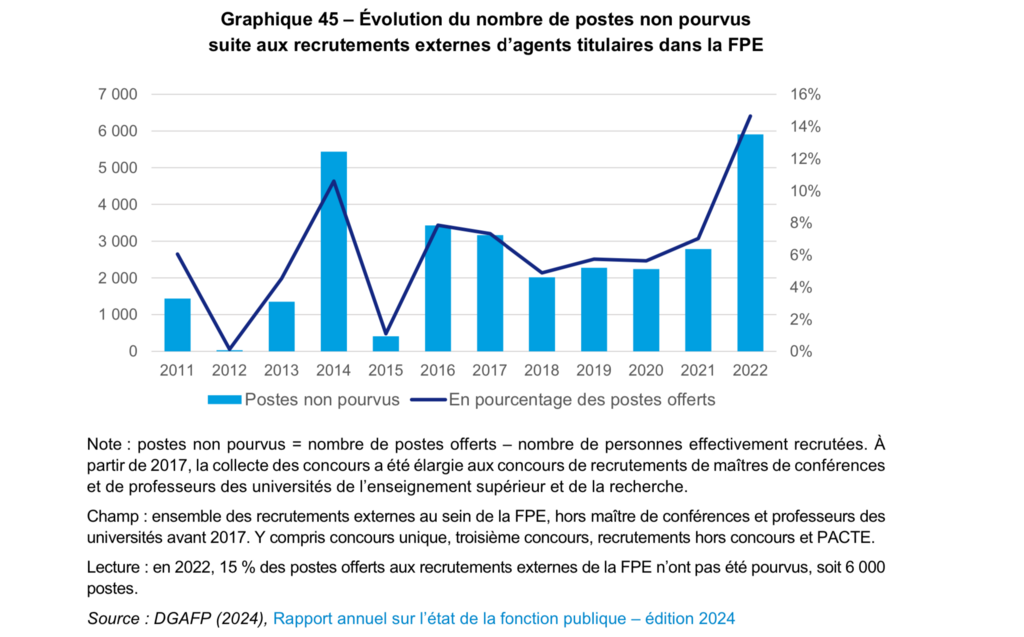

La deuxième répercussion est l’augmentation des emplois non pourvus

« Depuis 2011, dans la FPE, le nombre de recrutements externes est inférieur au nombre de postes offerts. En 2022, ce sont 15 % des postes offerts qui n’ont pas été pourvus. »

Les ministères les plus en difficulté sont les plus gros recruteurs :

- Le ministère de l’Education nationale ;

- Le ministère de l’Intérieur (9 % des recrutements de la fonction publique d’État) ;

- Les ministères des Finances et de la Justice (8 % des recrutements chacun).

Les emplois non pourvus dans la fonction publique d’État

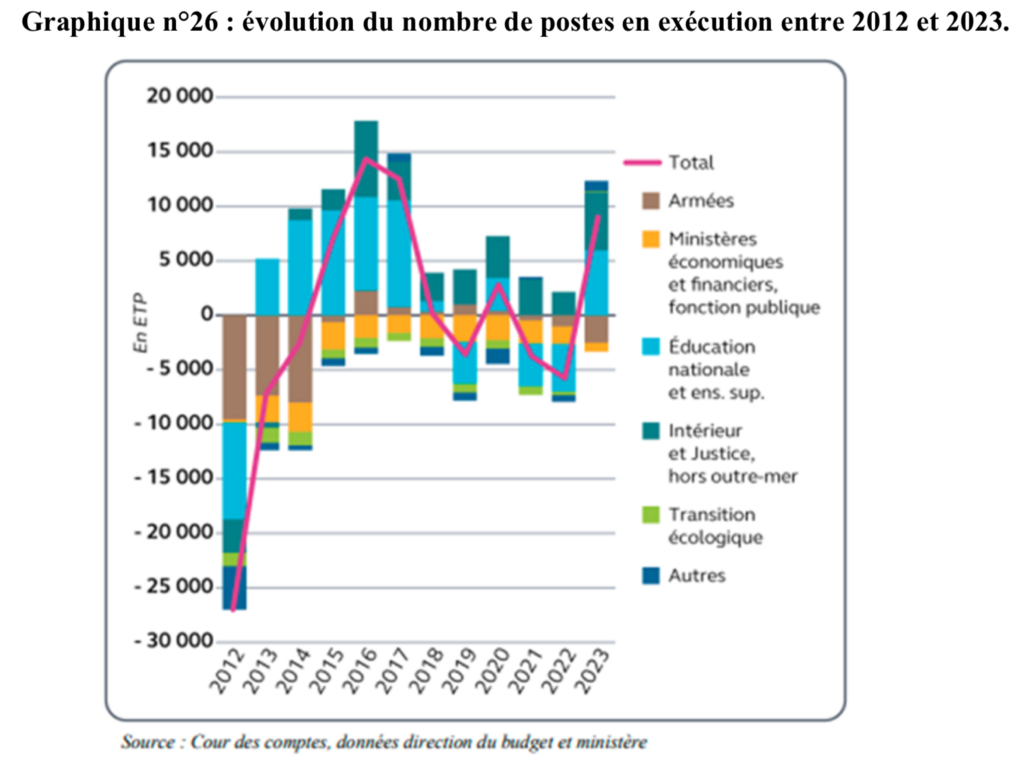

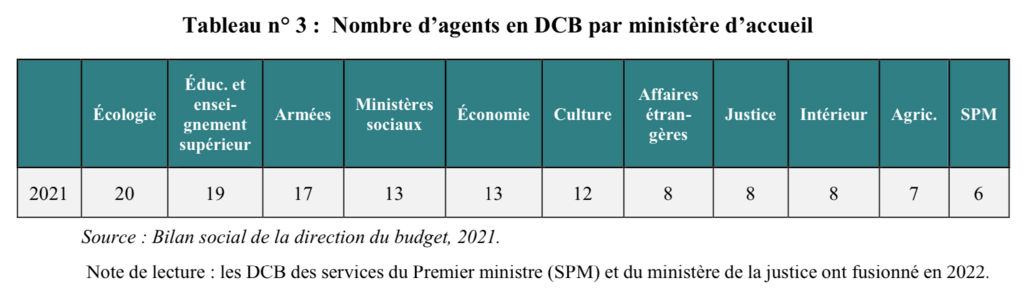

Dans son rapport global sur l’exécution budgétaire publié en 20243, la Cour des comptes mentionne ainsi que :

« Malgré deux lois de finances initiales qui prévoyaient une progression des emplois en 2021 et 2022, ces deux derniers exercices s’étaient achevés sur des baisses d’effectifs de respectivement -3 750 ETP en 2021 et de -5 765 ETP en 2022 du fait de difficultés de recrutements. »

La Cour signale également des difficultés de recrutement dans l’administration générale et territoriale de l’État avec des recrutements de contractuels de plus en plus importants sur des postes et missions pérennes (normalement réservés aux fonctionnaires).

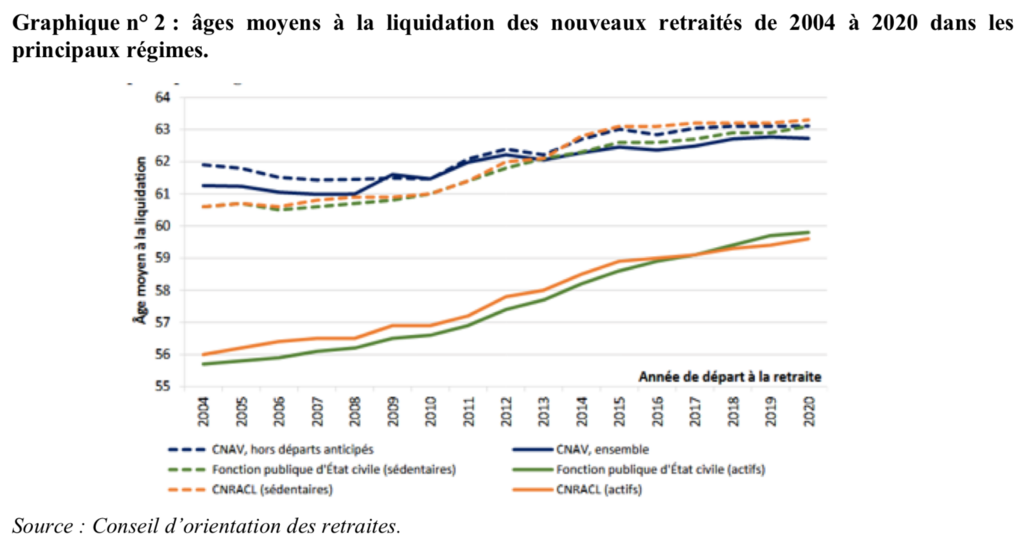

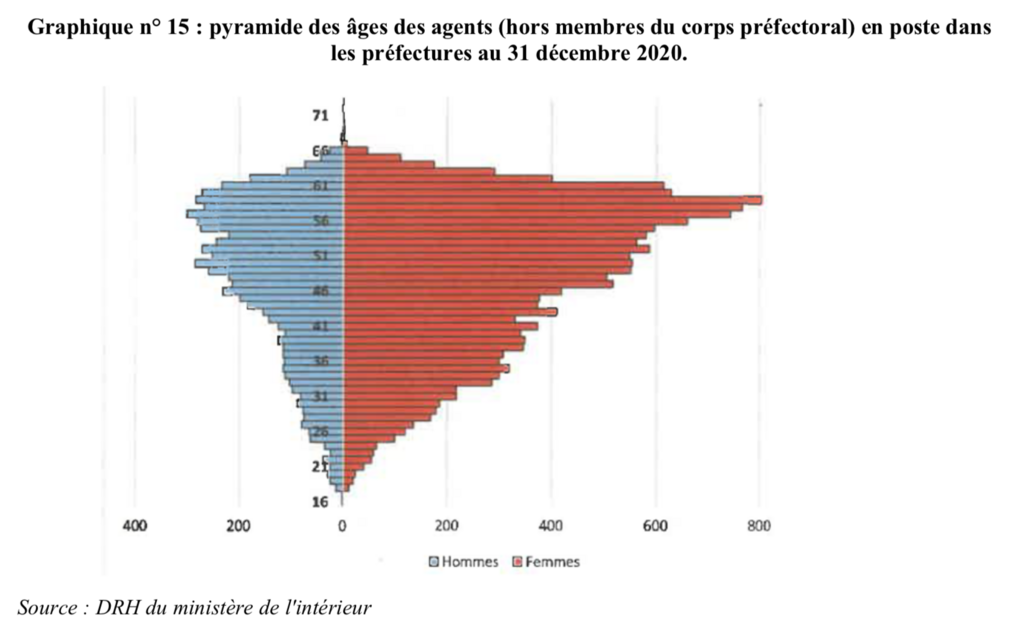

Ce point fait notamment écho à un autre rapport de la Cour des comptes sur le vieillissement de la fonction publique, dressant une image inquiétante de certaines administrations, et tout particulièrement les préfectures.

Une attractivité également fonction des territoires :

Les départements franciliens sont davantage en tension (et au-delà jusqu’à l’Oise, l’Eure, l’Eure et Loire et l’Orne), ainsi que la Haute-Savoie. Inversement, les départements de l’ouest et du sud de la France sont nettement plus attractifs et recrutent plus aisément.

Les emplois non pourvus dans la fonction publique territoriale

Dans la fonction publique territoriale, les difficultés de recrutement sont particulièrement aiguës dans les territoires ruraux et sur quelques professions.

Dix métiers sont particulièrement en tension, dont beaucoup en contact direct avec la population :

- Les animateurs éducatifs dans l’accompagnement périscolaire,

- Les agents d’interventions techniques polyvalents en milieu rural,

- Les ouvriers de maintenance des bâtiments,

- Les animateurs enfance-jeunesse,

- Les agents de restauration,

- Les secrétaires de mairie,

- Les jardiniers,

- Les agents de services polyvalents en milieu rural,

- Les assistants éducatifs petite enfance,

- Les policiers municipaux.

Les emplois non pourvus dans la fonction publique hospitalière

Sur ce point, il convient de signaler le caractère international de cette pénurie. L’Union européenne est tout particulièrement concernée, mais c’est aussi le cas du Royaume-Uni ou des États-Unis.

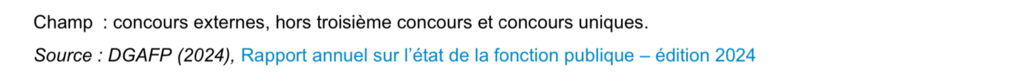

Enfin, l’émergence d’un nouveau phénomène : la démission

Les recruteurs constatent davantage d’abandons suite aux concours

Traditionnellement, le nombre de lauréats aux concours et le nombre d’agents reçus et effectivement titularisés étaient relativement similaires. Désormais, cet écart s’accentue.

« Dans la police nationale, on constate (…) ces dernières années une augmentation du taux de déperdition après concours qui peut atteindre 15 % pour les gardiens de la paix, convoqués pour prendre leur poste près de 4 à 5 mois après leur concours »

Pour les infirmières, la perte de futurs soignants potentiels se constate durant leur formation.

« Les étudiants en formation d’infirmière sont trois fois plus nombreux à abandonner en première année en 2021 (10 %) qu’en 2011 (3 %)4. »

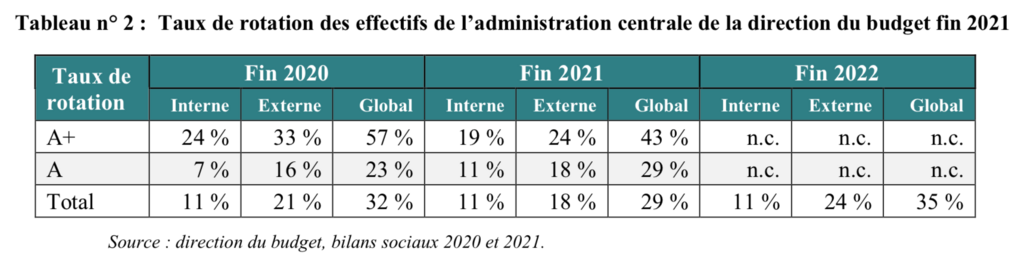

Les départs volontaires sont également en forte croissance

« Entre 2014 et 2021, les effectifs de fonctionnaires sortant de la fonction publique pour autre motif qu’un départ en retraite ont augmenté de 47 %. »

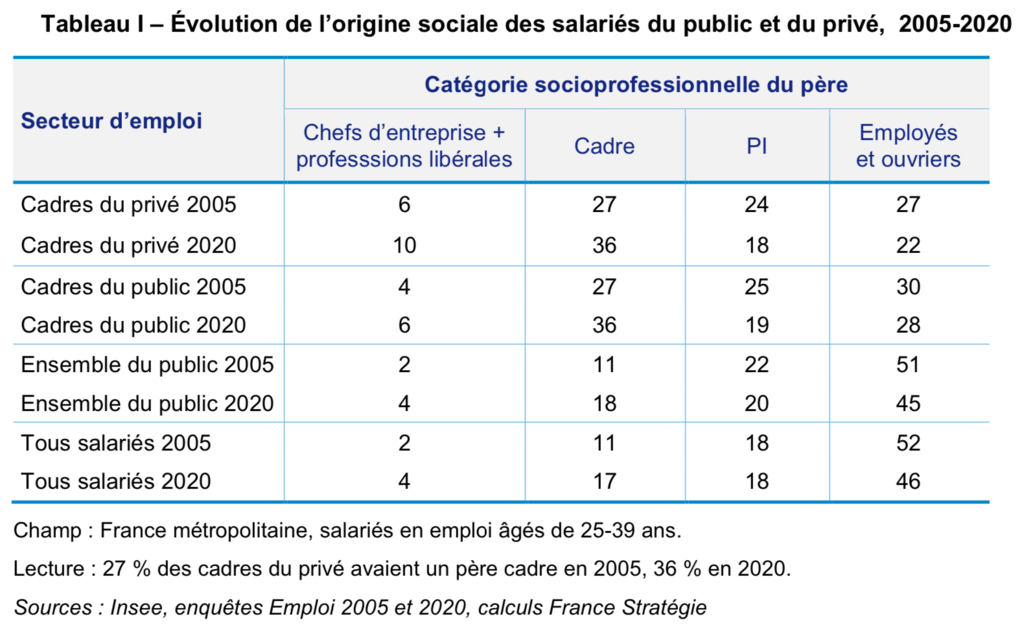

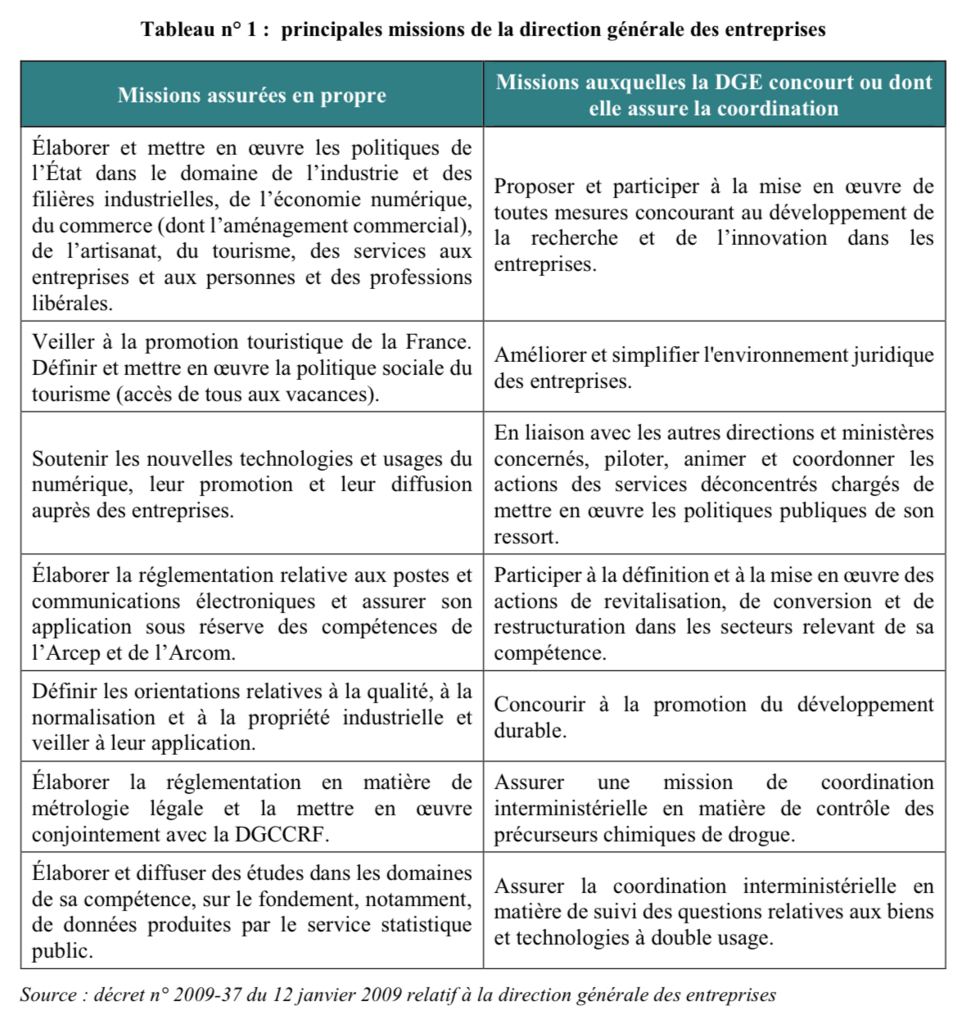

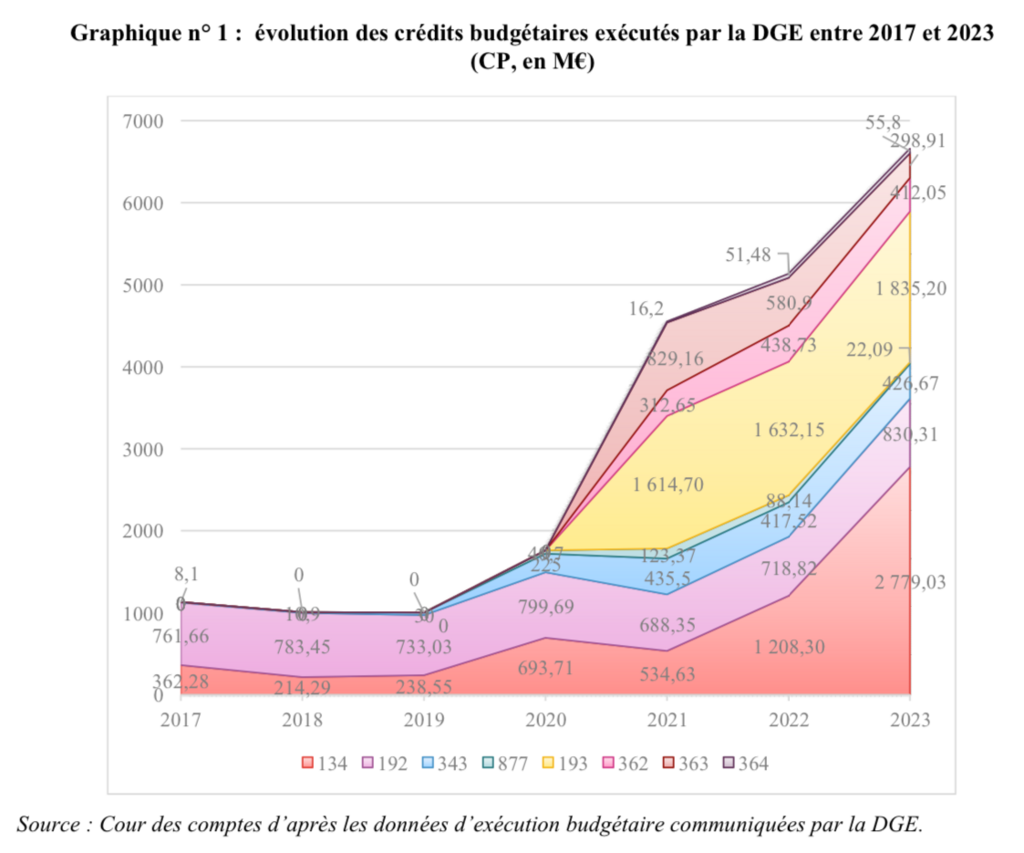

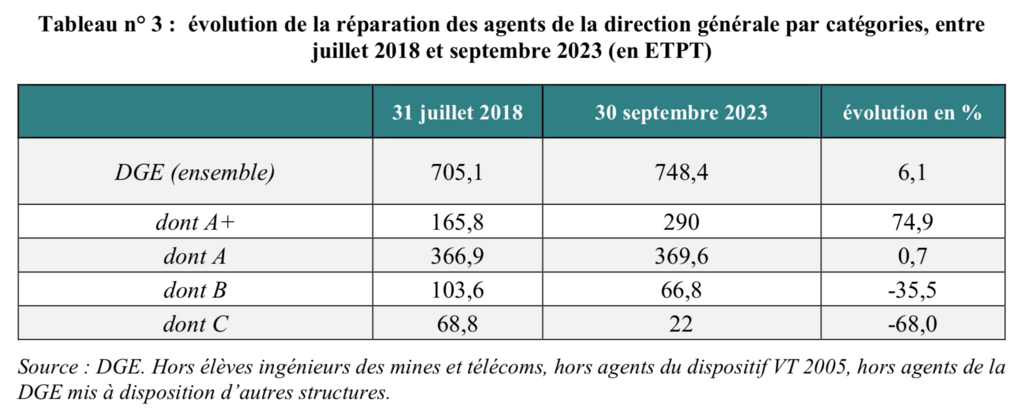

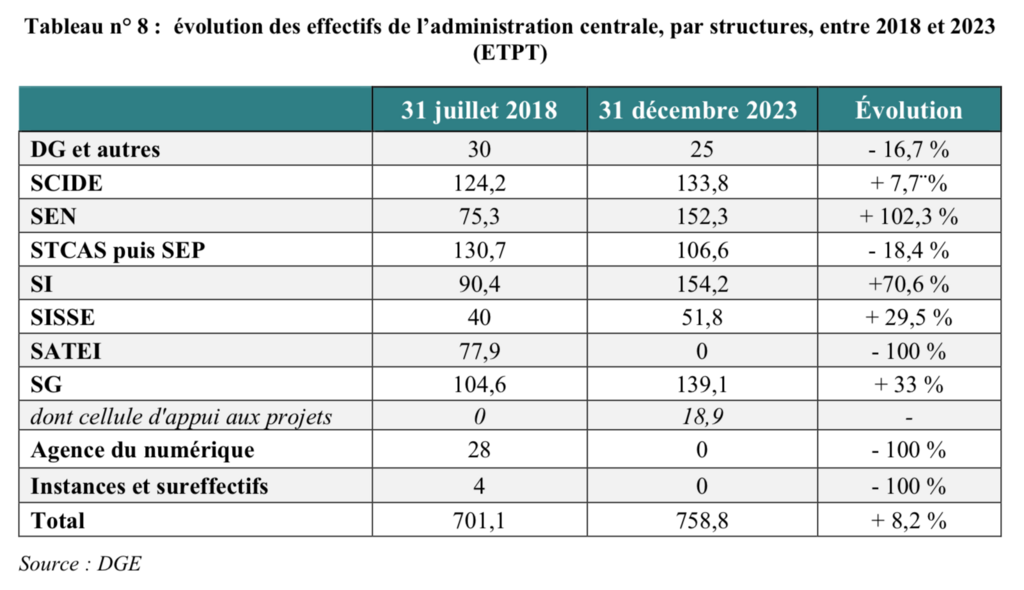

Cette augmentation des départs, volontaires ou non, est pour partie due à un « effet de composition » : l’augmentation du nombre de contractuels (notamment constaté récemment dans un rapport sur la Direction générale des entreprises, par exemple), le plus souvent en contrat à durée déterminée, ce qui implique davantage de turn-over.

Toutefois, et pour ne prendre que cet exemple, le cas des démissions de professeurs est symptomatique d’un bouleversement du rapport à l’institution :

- Un mouvement identique avait été réalisé en 2014 par le reclassement en catégorie A des sages femmes. ↩

- 370 en 2017, 205 en 2018 et 2019, plus de 400 depuis 2020. ↩

- Cour des comptes (2024), Le budget de l’État en 2023. Résultats et gestion, rapport, avril. ↩

- DREES, 2023, Etudes et résultats n° 1266. ↩