Temps de lecture : 10 minutes.

Lecture d’un document récent1 de la Cour des comptes consacré à : L’allongement de la vie professionnelle des agents dans une fonction publique vieillissante.

Le vieillissement des travailleurs n’est évidemment pas propre à la fonction publique2. En revanche, compte tenu de l’importance des trois fonctions publiques françaises au regard de l’ensemble des actifs, un rapport n’était pas inutile.

Un vieillissement principalement lié aux réformes successives des retraites

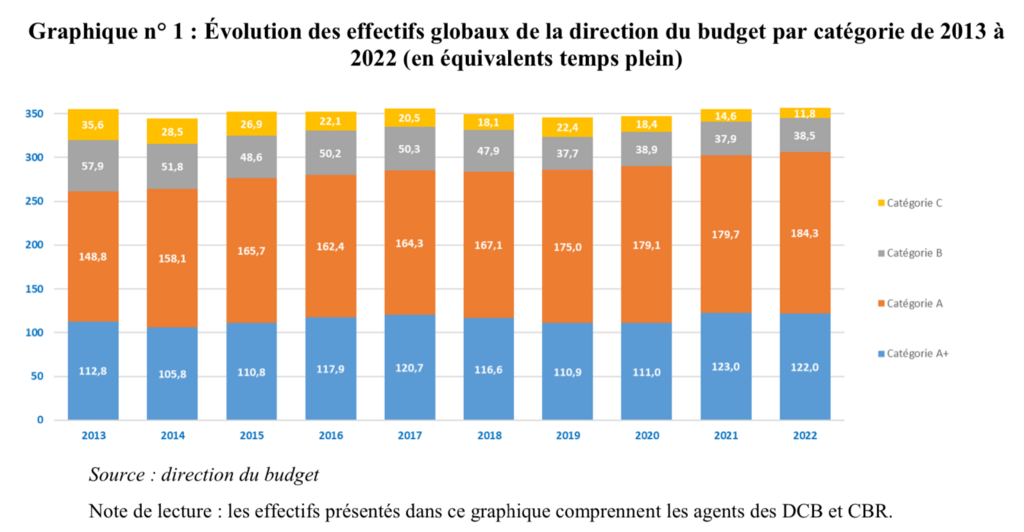

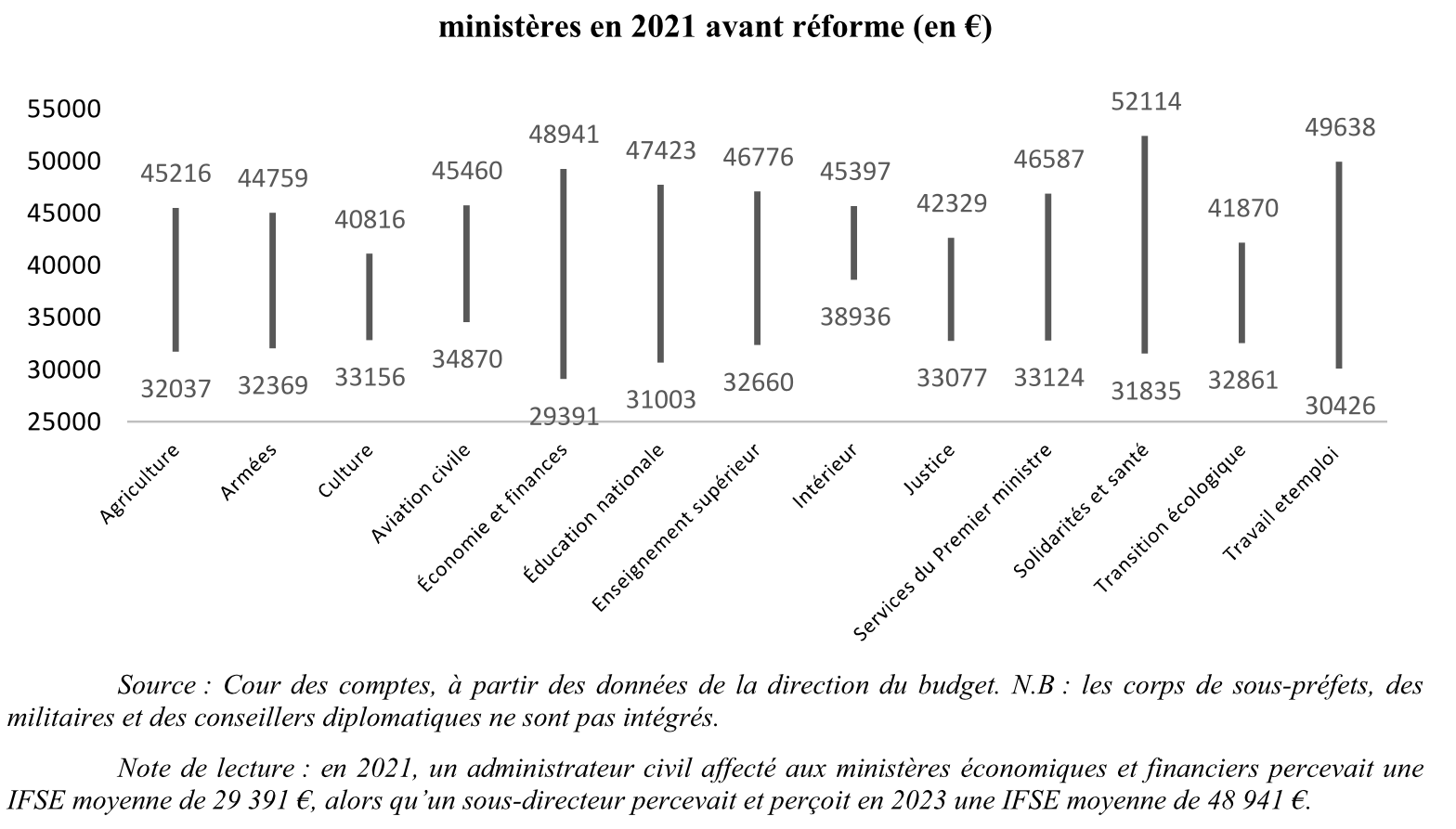

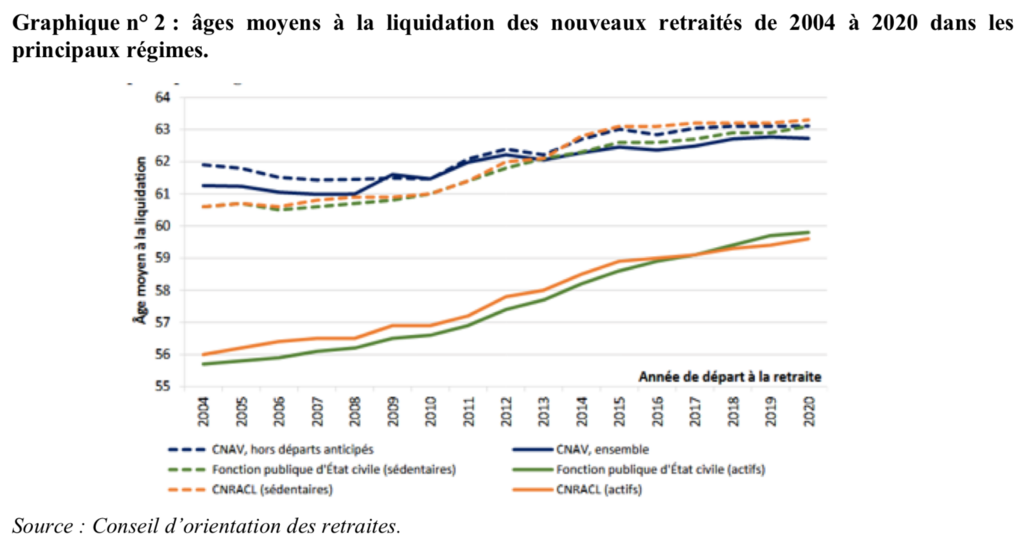

À cet égard, le graphique présenté par la Cour est éclairant :

Cette pression du vieillissement est due à deux phénomènes conjugués :

- Un départ en retraite plus tardif,

- Une arrivée dans la fonction publique, également plus tardive.

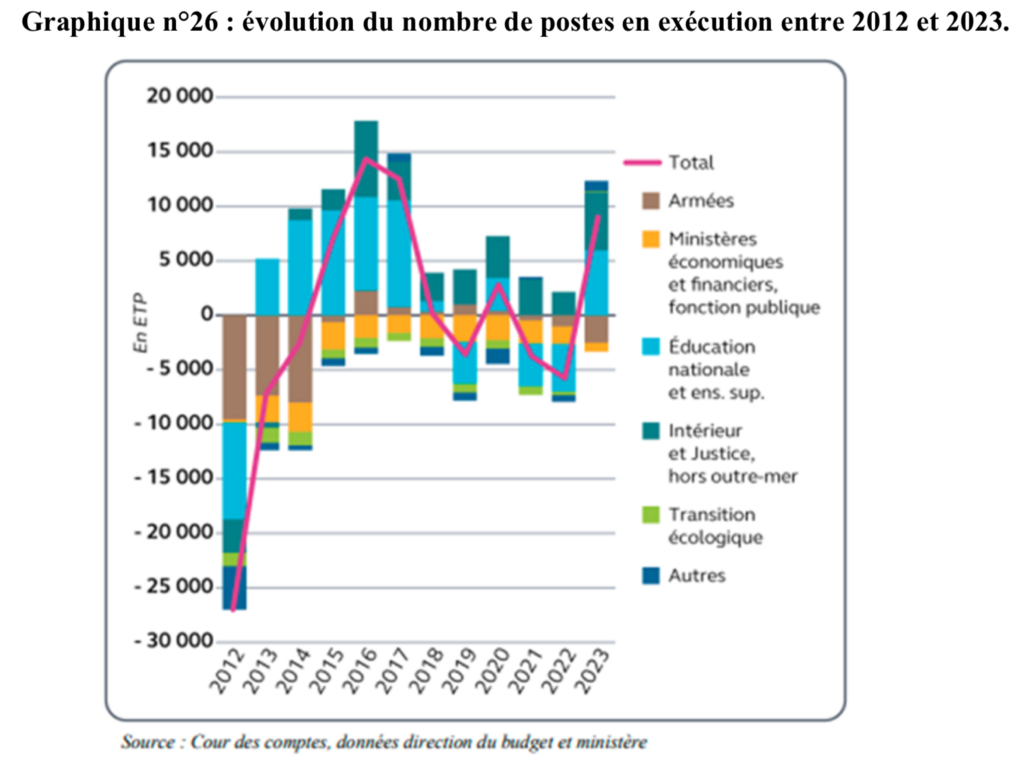

On peut également y ajouter une politique de recrutements heurtée, qui a induit notamment sous le mandat de Nicolas Sarkozy, un vieillissement de la cohorte du fait du non-remplacement de l’ensemble des fonctionnaires partant en retraite :

Des agents qui partent en retraite de plus en plus tard

La Cour note ainsi que les agents civils sédentaires partent en moyenne à 63 ans et 8 mois.

Le report de l’agent de retraite à 64 ans n’aura donc qu’un effet très marginal sur la fonction publique :

« La dernière étude communiquée par les services de l’État à la Cour évalue le « gain » de ce report (de l’âge de retraite à 64 ans) à 150 M€ pour 2024 et 2025. Pour une masse salariale estimée à 153,6 milliards d’euros sur 2024. »

« Les différentes réformes de 2003, 2010 et 2014 ont progressivement repoussé l’âge de départ à la retraite des agents de la fonction publique. En 2006, 80 % des agents de catégorie sédentaire3 de la FPE partaient avant 61 ans, ils n’étaient plus que 10 % en 2022. Les agents de catégorie active enregistrent la même évolution : la part des fonctionnaires civils de catégorie active partant à la retraite après 55 ans est passée de 39 % en 2006 à 93 % en 2022. »

Des jeunes de moins en moins jeunes

L’âge moyen d’entrée dans la fonction publique d’État est en constante augmentation depuis plusieurs décennies :

« Pour les agents civils, l’âge moyen d’entrée passe de 23 ans en 1980 à 29 ans en 2020. Cette tendance qui a vocation à se poursuivre s’explique par l’augmentation de la durée des études (qui vaut aussi pour la population générale) et les effets des « doubles carrières » privé/public, de plus en plus fréquentes. »

Les agents de l’État sont particulièrement concernés, puisqu’il s’agit de la fonction publique structurellement la plus diplômée.

De 1980 à 2020, l’âge moyen d’entrée dans la fonction publique passe ainsi :

- De 26 à 31 ans pour la catégorie A,

- De 22 à 26 ans pour la catégorie B et

- De 23 à 27 ans pour la catégorie C.

Des différences marquées entre fonctions publiques

La moyenne d’âge des agents de la fonction publique d’État est de 44 ans. Ce qui correspond également à la moyenne d’âge de l’ensemble des agents des trois fonctions publiques.

Toutefois, en analysant plus précisément chaque fonction publique, des disparités se font jour :

- La moyenne d’âge de la fonction publique territoriale est de 46 ans, c’est la plus élevée des trois fonctions publiques ;

- À l’inverse, la moyenne d’âge de la fonction publique hospitalière est de 42 ans. Il s’agit de la fonction publique la plus jeune.

À titre de comparaison, la moyenne d’âge dans le secteur privé est de 41 ans. L’écart avec le secteur privé s’explique essentiellement par l’entrée plus tardive dans la fonction publique.

La situation spécifique des seniors et les diversités de situation entre les trois fonctions publiques

La proportion d’agents civils de plus de 50 ans est de 33 % pour l’État, contre une moyenne de 36 % pour l’ensemble des fonctions publiques. L’État se distingue donc par une fonction publique comportant relativement moins de « seniors ».

La spécificité de l’État tient aussi à la surreprésentation de catégories A et A+ parmi les agents de plus de 60 ans. Ces derniers connaissant par ailleurs une forte dynamique démographique :

« La situation des agents de plus de 60 ans différencie nettement la FPE du reste de la fonction publique : depuis 2010, leur part dans les effectifs est passée de 4 % à 9 % en 2021, elle devrait s’élever à l’échéance de 10 ans à 12 %, puis en 2040 à 14 %. »

À l’inverse, le vieillissement accéléré est plus marqué pour les agents de catégorie C dans les collectivités territoriales.

Le cas spécifique des agents administratifs de catégorie A (et A+) de l’État

Les agents administratifs de la fonction publique représentent près de 162 000 agents :

- 31 000 attachés d’administration de l’État ;

- 51 000 secrétaires administratifs et

- 80 000 adjoints administratifs.

Ces professions, vieillissantes, sont par ailleurs très féminisées (a fortiori pour les secrétaires administratifs et adjoints). L’âge moyen des secrétaires d’administration atteint déjà 50 ans.

Pour les attachés d’administration, le besoin de renouvellement à 10 ans serait estimé à environ 35 % des effectifs actuels, soit 11 000 agents.

La Cour des comptes ne le relève pas, mais il convient aussi de préciser la transformation profonde à l’œuvre dans les effectifs administratifs avec :

- Une suppression progressive des adjoints administratifs et

- Une réduction du nombre de secrétaires administratifs.

Cette recomposition, déjà détaillée dans une étude de la DARES de 2015, tient principalement à :

- La numérisation croissante de l’activité administrative ;

- Le besoin d’une expertise de plus en plus pointue et

- Une modification des modalités de fonctionnement des administrations, avec une dynamique de projet, toujours plus marquée (cas de la Direction générale des entreprises, par exemple).

Une accélération récente du vieillissement des agents pour l’État

Le vieillissement accéléré des agents de l’Education nationale

Les enseignants de l’Education nationale constituent 80 % des agents de catégorie A de l’État.

Or, parmi les agents de l’Education nationale, les agents de plus de 60 ans passeraient de 6 % du total des effectifs aujourd’hui à 16 % en 2035. Soit un niveau légèrement au-dessus de leur proportion dans l’ensemble de la fonction publique d’État.

La situation du ministère de l’Intérieur

Le ministère de l’Intérieur emploie un peu plus de 300 000 agents, dans la très grande majorité des fonctionnaires :

- Ils appartiennent à la fonction militaire pour 34 % (les gendarmes) et

- À 45 % aux personnels actifs de la police.

Autrement dit : près de 80 % de ses agents relèvent de régimes dérogatoires de date de prise de la retraite. Malgré cela, une part significative des agents du ministère de l’Intérieur se concentre autour de la cinquantaine.

Ce vieillissement s’explique par une politique de recrutement non-linéaire :

- Des recrutements importants de 1998 à 2003,

- Suivis de baisses d’effectifs de 2007 à 2015,

- Puis, d’une nouvelle reprise des recrutements.

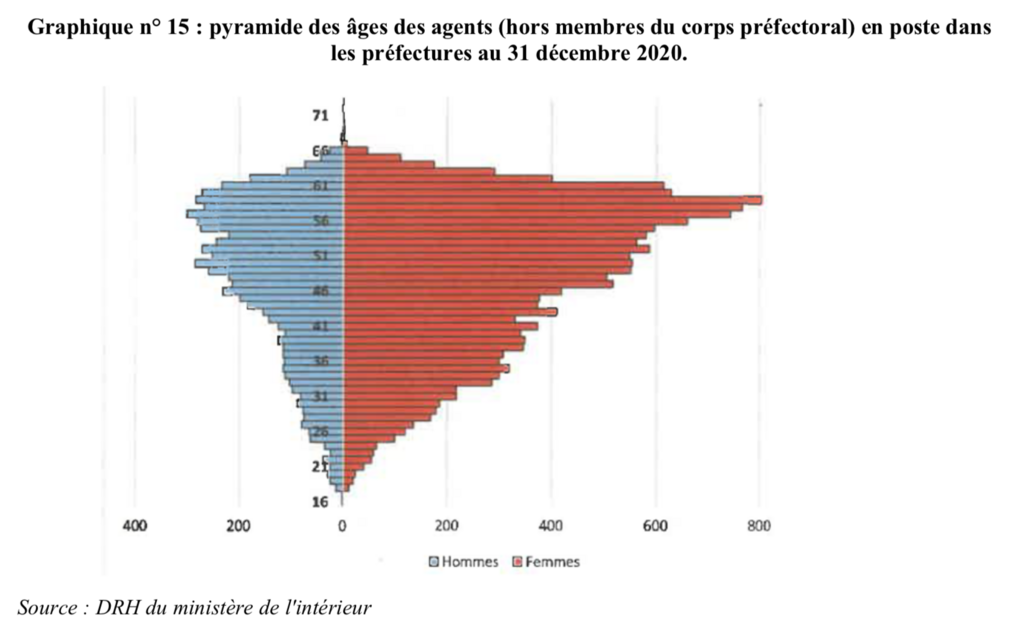

Un élément suscite toutefois une profonde interrogation, mais il ne fait malheureusement pas l’objet d’investigations plus approfondies de la Cour : la situation du réseau préfectoral.

Ce vieillissement accéléré semble signaler une profonde transformation à venir du réseau :

Les agents des ministères économiques et financiers (la DGFiP)

En raison de l’importance de leurs effectifs et de leur réseau déconcentré, un examen des grands corps d’inspection de Bercy s’imposait pour la Cour.

En effet :

- La direction générale des Finances publiques (DGFIP) réunit 95 000 agents, dont 1 500 A+ et

- La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), près de 17 000 agents.

À elles seules, ces deux directions représentent 87 % des emplois des ministères et financiers (MEF). Elles ont déjà fait l’objet d’un traitement par la Cour récemment, s’agissant de la gestion de ses informaticiens.

Une situation dégradée s’agissant de la DGFiP :

51 % des agents de la DGFiP ont plus de 50 ans et leur moyenne d’âge est de 48 ans4. Plus inquiétant, : cet âge moyen continue d’augmenter au fil des ans.

Le vieillissement est encore plus marqué pour les cadres supérieurs de la DGFiP (qui incluent les inspecteurs principaux, inspecteurs divisionnaires et administrateurs des finances publiques adjoints). 74,5 % d’entre eux ont plus de 55 ans et ils partent à la retraite, en moyenne, à 64,7 ans.

Une situation plus nuancée s’agissant des douanes :

La moyenne d’âge est de 46 ans et 1 mois pour les douanes. Soit un niveau légèrement supérieur à celui de l’ensemble de l’État. Toutefois, une part importante des effectifs de la DGDDI sont en catégorie active, ce qui est normalement de nature à baisser la moyenne d’âge du corps. Comme pour l’Intérieur, la situation en termes de ressources humaines est donc à surveiller.

Une évolution problématique des politiques de recrutement des hauts fonctionnaires

La Cour souligne les contradictions dans la gestion de l’encadrement supérieur

Des nominations de plus en plus jeunes aux plus hautes fonctions de l’État :

La Délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État (DIESE) observe la tendance, davantage marquée, à nommer des agents toujours plus jeunes à des postes d’encadrement supérieur :

La tranche des 41-45 ans est la génération la plus représentée parmi les nominations effectuées sur des postes de cadres dirigeants en 2023 : directeurs d’administration centrale, délégués interministériels, secrétaires généraux des ministères, préfets, ambassadeurs, recteurs.

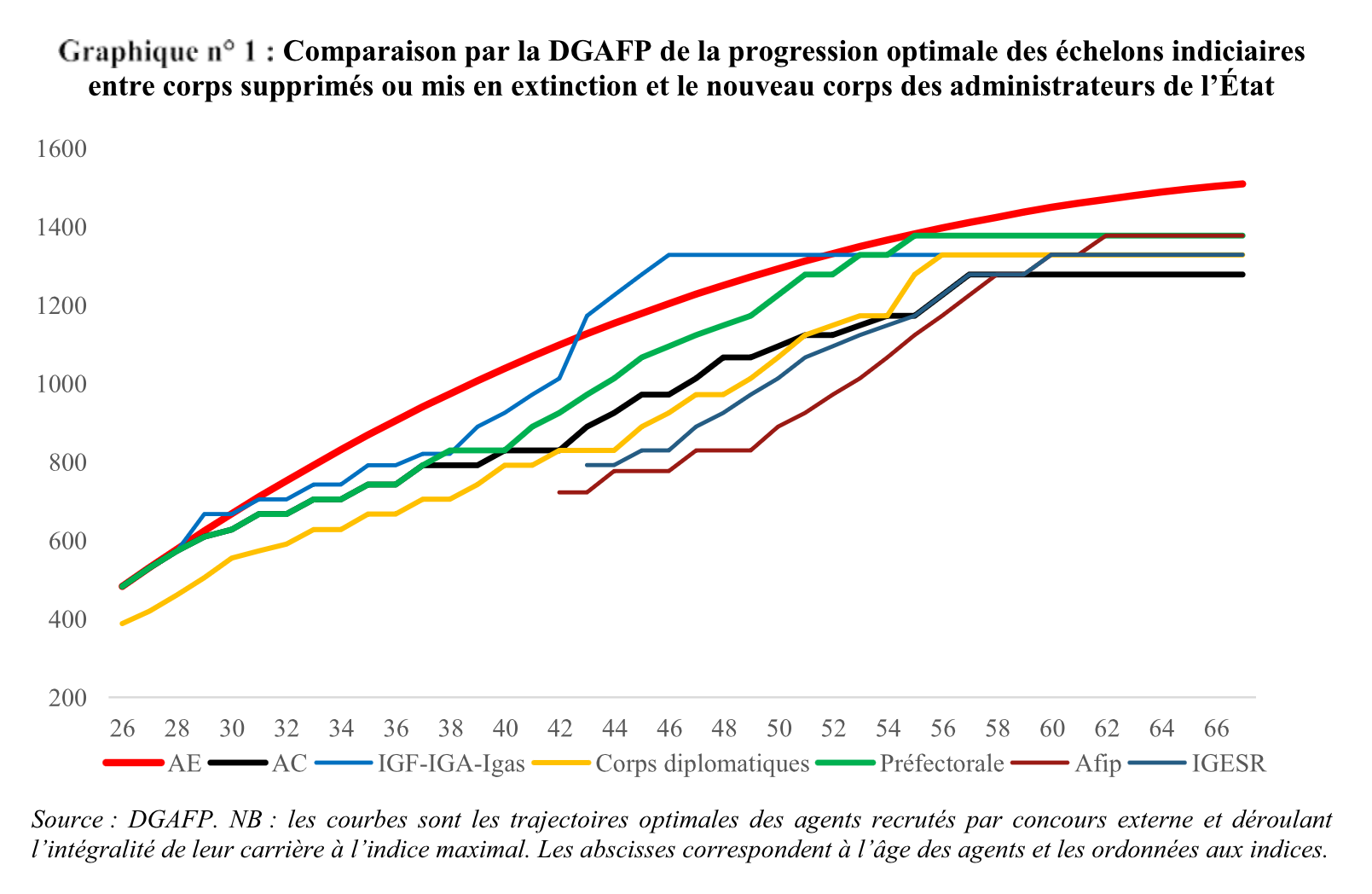

De même, et comme on l’a vu ici dans une autre étude de la Cour sur l’évolution des rémunérations des cadres dirigeants de Bercy : l’accélération des carrières est un point central de la réforme de l’encadrement supérieur. Cette accélération devant inciter les hauts fonctionnaires à occuper des postes d’emplois fonctionnels5.

Une réforme de la haute fonction publique qui interroge sur les conditions d’emploi des hauts fonctionnaires les plus âgés :

En retenant uniquement les 2 600 cadres dirigeants suivis par la DIESE précitée :

- 52 % des agents ont plus de 55 ans (et 10 % plus de 65 ans) ;

- 35 % ont entre 45 et 55 ans ;

- 13 % ont moins de 45 ans.

Au total, l’âge moyen de la population des cadres dirigeants en poste s’établit à 56 ans (hommes) et 54 ans (femmes), leur laissant une perspective de vie professionnelle d’au moins 12 ans.

La réforme de la haute fonction publique a induit des transformations considérables, avec une logique « d’emploi », dans une fonction publique encore largement de « carrière » :

- Création du corps des administrateurs de l’État et disparition des corps préfectoral, diplomatique et de l’ensemble des corps d’inspection :

- Inspection générale des finances ;

- Inspection générale des affaires sociales ;

- Inspection générale de l’administration ;

- Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche…

- Fonctionnalisation en conséquence de ces différents métiers6, induisant une concurrence entre les hauts fonctionnaires et les contractuels.

Ainsi, il n’y a plus de « droit au retour » du haut fonctionnaire dans son ancien corps (diplomatique, préfectoral, inspection générale…). Ce qui constitue un point d’attention pour la Cour :

Le risque de créer une masse d’agents sans affectation, indépendamment de la gestion frictionnelle traditionnelle des nominations, est non seulement plus grand, mais aussi plus visible.

Les propositions de la Cour pour accompagner ce vieillissement

La retraite progressive

La retraite progressive permet aux bénéficiaires de réduire progressivement leur activité à l’approche de la retraite sans perte substantielle de rémunération.

Au 1ᵉʳ janvier 2024, le nombre d’agents éligibles était estimé à 124 000. Les générations de 1958 à 1963 concentrent plus de 90 % des éligibles :

- 47 % d’entre eux relèvent du ministère de l’Éducation nationale,

- 13 % du ministère de l’Économie et des Finances.

Pour autant, la Cour s’interroge sur le dispositif actuel :

- L’incitation à la prise de temps partiels supérieurs à 50 % du temps de travail semble disproportionnée et peu compatible avec les nécessités de service ;

- Le coût de cette incitation n’est pas suffisamment évalué, notamment au regard des gains attendus ;

- L’impact sur les plafonds d’emplois soulève également une question ;

- Enfin, le message doit également être plus clair et transparent :

« Certes, la décision d’accorder une préretraite progressive est à la main de l’employeur, toutefois cette mesure risque d’être considérée comme un acquis social lié à l’aménagement des conditions de travail et non comme un instrument de régulation de l’emploi, une contrepartie de l’allongement des carrières à destination des agents qui ont du mal à l’approche de la retraite à effectuer un temps plein. »

Diversifier les emplois des administrateurs de l’État et s’interroger sur la sortie de la fonction publique

Une première proposition consistant à développer les fonctions d’ « experts de haut niveau »

Les emplois des administrateurs de l’État sont les suivants :

- En début de carrière : chargés de mission auprès d’un sous-directeur ou d’un directeur, adjoint auprès d’un chef de bureau ;

- Chef de bureau,

- Détaché sur un emploi fonctionnel.

Sauf à occuper un emploi fonctionnel, les perspectives de carrière sont donc réduites.

Par conséquent, la Cour préconise d’augmenter le nombre d’ « experts de haut niveau ». Certes, ces emplois sont fonctionnels (de ce fait, contingentés), mais leur nombre est aujourd’hui très réduit : moins d’une centaine de postes pour l’ensemble de l’État. Une première piste consisterait donc à augmenter le nombre de ces emplois afin de faire fructifier l’expérience des hauts fonctionnaires sans affectation.

On peut toutefois s’interroger sur la pertinence de cette analyse qui revient à inverser la réflexion sur les besoins d’une organisation de travail7.

Les autres propositions

D’autres perspectives sont esquissées par la Cour :

- La limitation des prolongations au-delà de la limite d’âge8 (actuellement 67 ans) ;

- L’utilisation des ruptures conventionnelles de façon ciblée.

La faiblesse des propositions de la Cour tient, il me semble, aux difficultés inhérentes aux réformes récentes de la fonction publique.

En effet, comme j’ai pu l’énoncer plus haut, la tension entre la fonction publique d’emploi et de carrière induit inévitablement un décalage :

- La fonction publique de carrière est assise sur le recrutement par concours d’un fonctionnaire, avec l’accès à des emplois fonctionnels en dernière partie de carrière9 et

- La fonction publique d’emploi est assise sur le principe de mise en concurrence des emplois d’encadrement supérieurs (avec les contractuels), en contrepartie d’une absence de droit à carrière10.

- Délibéré le 30 septembre 2024. ↩

- Voir notamment l’étude de l’INSEE consacrée au Vieillissement de la population active publiée au 1er décembre 2022, dans la revue Économie et Statistique, n° 355-356. ↩

- Les agents « sédentaires » sont les agents qui ne sont pas « actifs ». Les agents « actifs » sont les agents qui exercent des fonctions présentant des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles : infirmiers, aides-soignants, douaniers, policiers, personnels pénitentiaires, contrôleurs aériens. ↩

- Pour rappel, la moyenne d’âge est de 44 ans dans la FPE. ↩

- Les emplois fonctionnels correspondent aux emplois les plus élevés des trois fonctions publiques. Pour l’Etat, il s’agit des préfets, recteurs, délégués interministériels, directeurs d’administration centrale et secrétaires généraux, chefs de service et sous-directeurs. ↩

- Autrement dit, l’accès à une fonction se fait après le passage devant un comité de sélection. Le haut-fonctionnaire sélectionné est alors détaché sur l’emploi. Si c’est un contractuel qui est sélectionné, il signe un contrat sur une période déterminée. ↩

- En clair : la Cour préconise de créer des emplois fonctionnels, donc particulièrement rémunérés, pour occuper des hauts fonctionnaires qui, sinon, seraient sans affectation. À l’évidence, ces créations d’emplois d’experts de haut niveau devront donc restées mesurées. ↩

- De très nombreux hauts-fonctionnaires sollicitent une prolongation de la limite d’âge afin de pouvoir demeurer sur leurs fonctions. ↩

- En tempérant d’emblée le principe s’agissant de la France du fait d’une politique de recrutement de hauts fonctionnaires dès la sortie de l’enseignement supérieur ou peu après. ↩

- En tout cas, théoriquement. Dans la fonction publique étasunienne, les agents gouvernementaux disposent tout de même d’une sécurité de l’emploi et de grilles salariales. ↩