Temps de lecture : 12 minutes.

En juillet 2024, le Premier ministre a demandé à plusieurs inspections générales1 de formuler des propositions visant à définir une offre globale de formation continue pour les hauts cadres de l’État et de proposer « un modèle économique » pour l’INSP2.

Comme on a pu le constater dans un précédent article (l’évolution des rémunérations des hauts fonctionnaires de Bercy), l’encadrement supérieur de la fonction publique fait l’objet de beaucoup d’attention de la part de l’Exécutif3.

En synthèse, les inspections formulent deux grands constats :

- Le manque de stratégie de l’État en matière de formation continue et

- Le positionnement incertain de l’Institut national du service public (INSP).

Enfin, la mission expose quelques propositions d’évolution dans une dernière partie.

L’Absence de Stratégie de l’État dans le Champ de la Formation Continue

Une Succession de Rapports sur la Formation Continue Sans Mise en Pratique

Trois grands rapports ont été publiés sur les vingt dernières années :

⁃ La formation continue des agents de la fonction publique de septembre 2007 (comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics) ;

⁃ Le bilan et les perspectives des mutualisations en matière de formation professionnelle tout au long de la vie pour les agents de l’État en administration centrale et en services déconcentrés de l’Inspection générale de l’administration (IGA) en juillet 2015 ;

⁃ La revue des dépenses de formation initiale et continue des agents de l’État de l’Inspection générale des finances (IGF) de 2016.

Ces rapports ont relevé plusieurs défaillances4 :

⁃ L’absence de données fiables sur les effectifs et catégories de formation concernées ;

⁃ Une manque de données budgétaires consolidées ;

⁃ Un pilotage interministériel défaillant (une seule circulaire annuelle de la DGAFP) ;

⁃ L’absence de modèle économique unifié au sein de l’État ;

⁃ L’absence de recensement des besoins et d’articulation avec les entretiens professionnels ;

⁃ L’insuffisante évaluation des formations.

Or, pour les inspecteurs :

« Pratiquement aucune conséquence n’a été retenue des constats des rapports précédents. »

La Stratégie des Secrétariats Généraux Ministériels en Matière de Formation Professionnelle des Cadres Supérieurs est Insuffisante

La mission a sollicité l’intégralité des secrétariats généraux (SG) afin d’identifier leur stratégie s’agissant de la formation continue des cadres supérieurs. 70 % des SG ont élaboré un document d’orientation en matière de formation continue, mais seuls deux, ont une partie dédiée à l’encadrement supérieur : l’Intérieur et l’Éducation nationale.

Les éléments analysés font état de grandes constantes :

- Des thématiques transversales : numérique, diversité, égalité, laïcité, lutte contre les violences sexuelles et sexistes5, et

- Le management, notamment pour les primo-arrivants.

Par ailleurs, la mission relève que très peu de documents ministériels évoquent les orientations de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) ou de la délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État (DIESE).

Un Pilotage Défaillant de la Formation Continue des Cadres Supérieurs

L’Absence de Remontées Formalisées des Besoins de Formation

Les rapporteurs constatent que 70 % des SG ne disposent pas de remontées des besoins au titre des entretiens professionnels et s’appuient sur des estimations « artisanales ».

« Il apparaît que les remontées des besoins sont mieux organisées pour les formations métiers, lorsque des directions très techniques recensent les besoins au moment des changements de postes, que pour les formations plus transverses. »

Pour la mission, ce désintérêt pour la formation continue est le symptôme d’une absence de réflexion sur les parcours de carrière.

« Plus qu’un désintérêt pour la question de la formation continue en elle-même, cette lacune apparaît plutôt dès lors que le ministère ou la direction concernée ne propose pas de parcours de carrières identifiés et jalonnés par des prises de postes et la nécessité d’acquérir des compétences particulières.

« Autrement dit, et fort logiquement, la formation continue n’est jamais considérée comme un sujet RH stratégique si elle n’est pas articulée à une problématique de déroulement de carrière ou de maintien de l’employabilité. »

Une Offre de Formation Jugée « Foisonnante et Cloisonnée »

La mission relève que l’offre de formation est essentiellement construite sur du contenu technique, y compris pour les encadrants.

Seuls les ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, les ministères sociaux (Travail, Santé, Solidarités) et l’Écologie disposent de formations transversales en management.

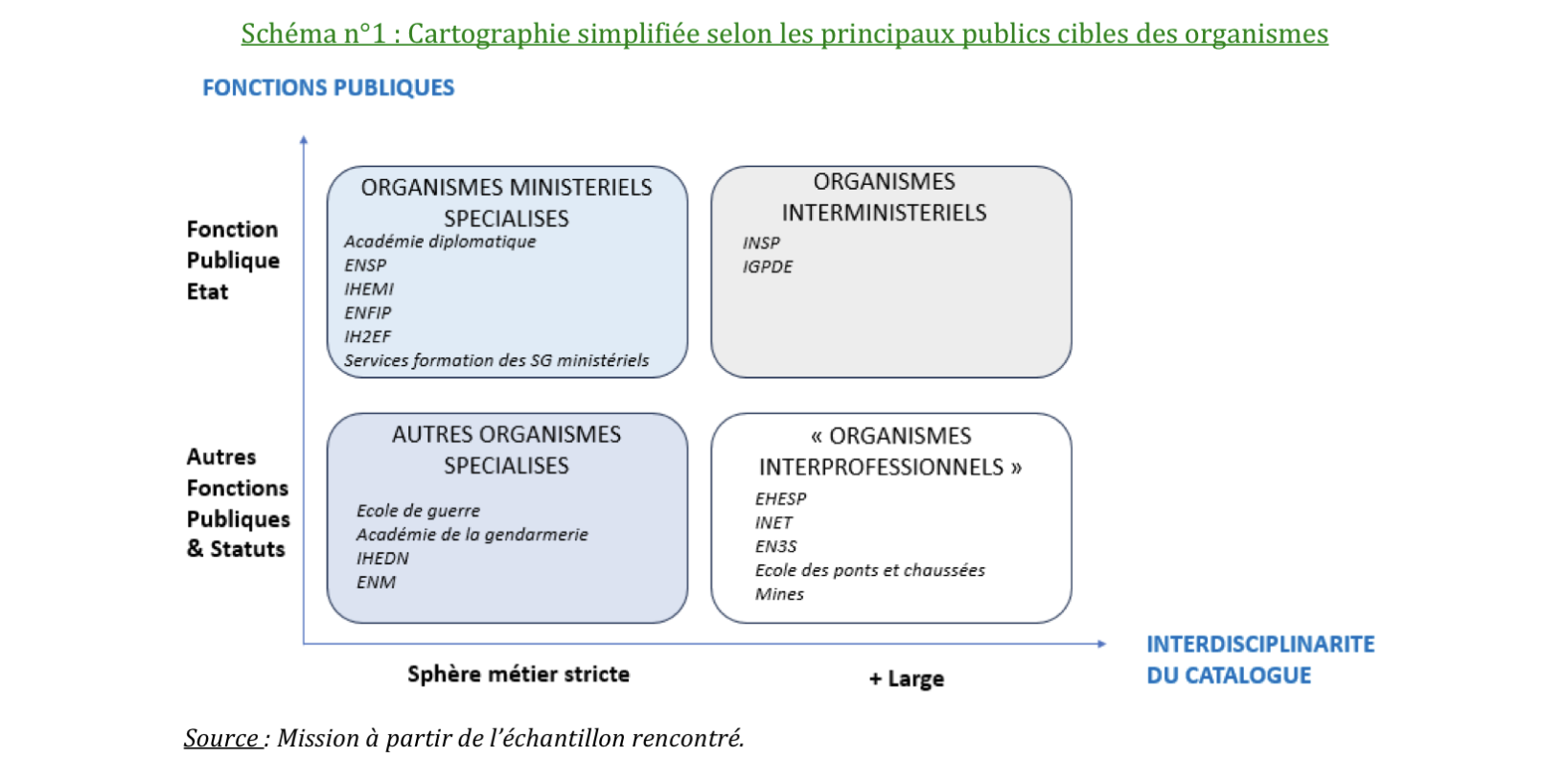

Cette offre de formation est proposée par :

⁃ Des organismes ministériels spécialisés, pour le public du ministère de tutelle ;

⁃ Des organismes spécialisés, hors code général de la fonction publique (militaires et magistrats) ;

⁃ Des organismes interministériels ;

⁃ Des organismes interprofessionnels.

Mon regard est ici immédiatement troublé par l’absence des Instituts régionaux d’administration…

Dans son analyse des modes de gestion étrangers, la mission a relevé que 80 % des États analysés disposent d’un système décentralisé (ministériel), la moitié avec une structure centralisée (interministérielle). Aucun ne propose un modèle totalement centralisé6.

Le système hybride française est donc commun, toutefois, il apparaît selon les inspecteurs que « l’offre de formation reste largement « silotée », avec de nombreux doublons » dans l’appareil étatique français.

Les Compétences à Développer en Priorité

Les Compétences Transversales, ou Soft Skills

Quatre grandes compétences de l’encadrement supérieur sont énumérées par la mission :

- L’incarnation : Incarner les valeurs du service public ; Communiquer et rayonner ; Se connaître, se maîtriser, se développer ;

- La conception : Développer une vision stratégique ; Innover ;

- La relation : Responsabiliser ses équipes sur le plan individuel et collectif ; Écouter et bâtir des relations solides ; Coopérer ;

- L’action : Piloter la performance ; S’adapter ; Transformer ; Animer.

Or, l’analyse de l’offre de formation révèle de multiples redondances selon les rapporteurs7.

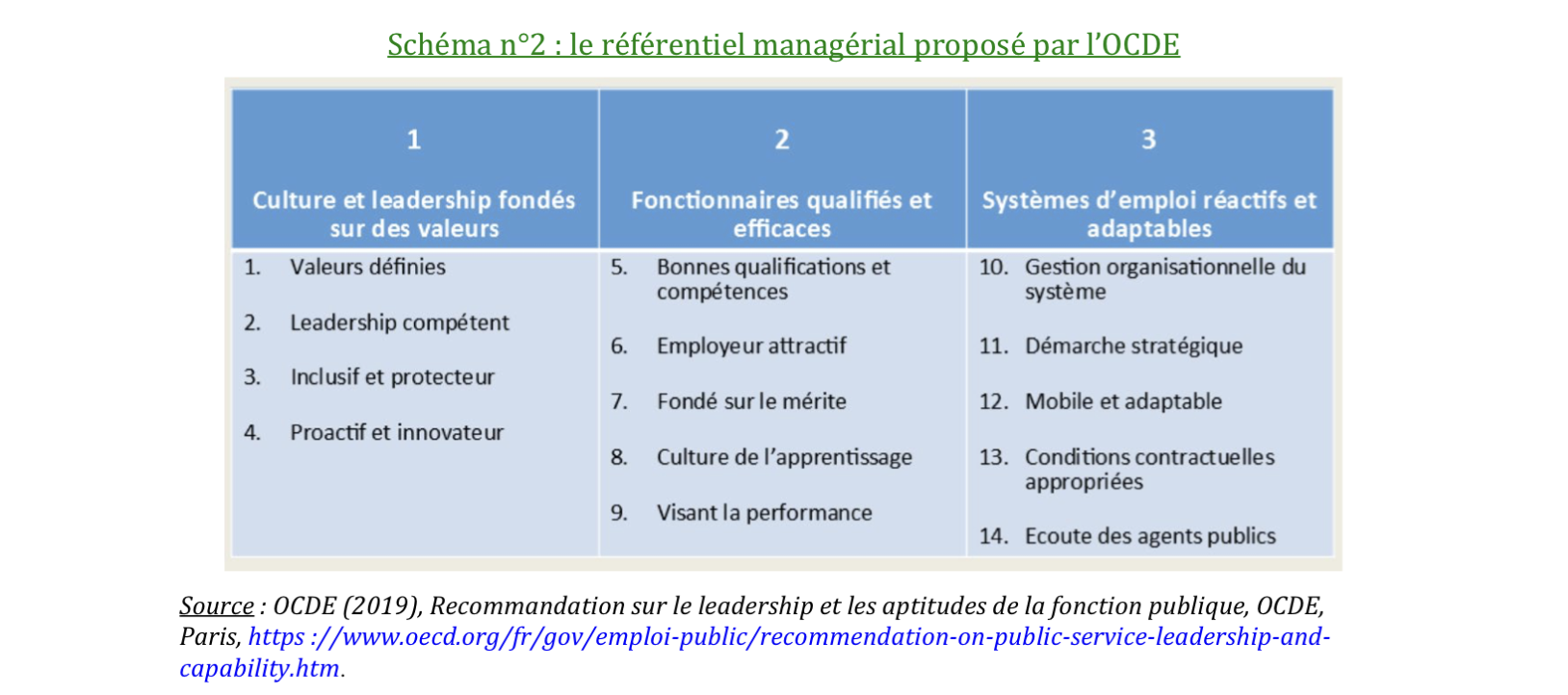

Dans un format similaire, voici le référentiel managerial de l’OCDE, qui recoupe pour partie le référentiel de la mission :

Les Avancées en Compétences Transversales

En termes de mutualisation, la mission relève :

La constitution du Réseau des écoles du service public (RESP) en 1996. Ce réseau regroupe 39 instituts et écoles des trois versants de la fonction publique et permet d’initier des projets en commun.

Néanmoins, il ne constitue pas encore, pour la mission, un espace de mutualisation, de partage d’outils et de construction de parcours de formation.

La création de la plateforme Mentor en 2021 par la DGAFP est également une avancée. Comptabilisant 243 000 ouvertures de comptes en janvier 2025, elle est désormais incontournable. Cependant, tout le catalogue enregistré n’est pas disponible (politiques ministérielles de verrouillage), il n’existe pas de véritable accompagnement pédagogique avec un formateur et les dispositifs d’autoévaluations sont encore primaires.

Le tronc commun de formation assuré par l’INSP prévu par le décret de décembre 2021, avec aujourd’hui (arrêté du 28 novembre 2023) 21 écoles et 30 corps et cadres d’emplois.

Le programme de formation à la transition écologique des 25 000 cadres supérieurs de l’Etat et des magistrats.

Les Compétences Recherchées par les Cadres

Les attentes des agents publics en termes de formation et d’accompagnement ont été mesurées récemment8.

La moitié des personnes interrogées ont exprimé leur souhait d’un accompagnement dans leur mobilité, et d’un besoin de formations dédiées pour concrétiser leur projet professionnel.

Pour autant, malgré cette appétence, les agents de catégorie A font seulement 1,6 jour de formation continue par an9.

Le Souhait des Rapporteurs de Conserver une Fonction Publique Généraliste

La fonction publique française repose sur un modèle généraliste :

- Recrutement sur un concours,

- Une école de « formation initiale » et

- Un parcours de carrière au sein du corps.

Cette fonction publique généraliste s’oppose à la fonction publique technicienne, incarnée notamment par le système anglais. Celle-ci est très décentralisée (gestion purement ministérielle) et repose sur une culture technique très forte (peu de fonctionnaires généralistes)10.

Pour les rapporteurs, le modèle généraliste français est « à défendre », contre ce qu’ils qualifient de closed-shops. La mission n’explique toutefois pas en quoi ce modèle généraliste serait meilleur11.

Le Modèle Économique des Écoles de Formation est Jugé « Biaisé »

L’Absence de Recettes Privées

« Il n’existe ni modèle économique unifié, ni aucun “marché interne” de la formation continue au sein de l’État, pas plus pour les cadres supérieurs que pour les autres catégories d’agents. »

Par « marché interne », il faut entendre, selon la mission, la rencontre d’une demande exprimée par les administrations ou les agents et une offre de formation.

Le modèle de financement des écoles et des instituts demeure encore largement assis sur une dotation budgétaire. Rares sont les modèles plus autonomes comme l’École nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S, formant l’encadrement supérieur des caisses de sécurité sociale), où la formation continue est financée à 95 % par des recettes propres12.

Le modèle de l’École des hautes études en santé publique (EHESP, formation de l’encadrement supérieur de la fonction publique hospitalière) est similaire, mais avec une dotation plus importante, en contrepartie d’un accueil quasi gratuit des agents du ministère.

Pour ces deux écoles, ces financements privés sont interprétés positivement, comme constituant un « aiguillon » à même de permettre le renouvèlement de l’offre et la qualité.

L’Impossibilité de Déterminer le Coût Complet d’une Formation

Dans la majorité des cas, le coût de la formation délivrée n’est pas connu par l’école ou l’institut. Partant, aucune comparaison n’est possible entre les différentes offres, y compris lorsque les objectifs pédagogiques sont semblables.

Il existe par ailleurs des inégalités entre les écoles et les instituts. Certains, profitant du régime de service à compétence nationale13, ne tiennent pas compte des frais supports (immobilier, gestion), tandis que les établissements publics, étant autonomes, présentent un coût complet.

Par ailleurs, la facturation partielle, voire la gratuité des formations (souvent pratiquée pour le ministère donneur d’ordre, en contrepartie de la dotation budgétaire) brouillent davantage le « signal » prix.

Un Positionnement de l’INSP comme « Opérateur Ensemblier » Qui Reste à Définir

L’Échec de la Formation Continue à l’INSP

La mission relève tout d’abord les défis de l’INSP : un fort turnover de son équipe de direction, une absence de COP signée avec l’État et pâtit d’un manque d’implantation régionale14.

Cependant, les services de formation continue de l’INSP sont fournis : quinze agents, dont cinq assistants de formation et cinq ingénieurs de formation.

Pour autant, l’offre de formation continue proposée par l’INSP n’a quasiment pas évoluée par rapport à celle proposée par l’École nationale d’administration (ENA), notamment sur le public formé (alors que les administrateurs de l’État sont désormais minoritaires).

Au total, l’INSP n’a réalisé que seize sessions de formation continue (la moitié des sessions proposées initialement étant finalement annulées) avec en moyenne une douzaine de participants (196 participants au total)15.

Une Situation Économique Fragile qui Interroge sur la Capacité de l’INSP

Par ailleurs, le contexte budgétaire est très contraint, puisque l’INSP est constamment en déficit : -0,9 million d’euros en 2023, -2,9 millions d’euros en 2024, -2,7 millions d’euros au budget prévisionnel pour 2025.

Or, la formation continue, d’après les données de la mission, présenterait un déficit agrégé de 1,5 million d’euros.

Alors que la formation continue devait être un vecteur de ressources budgétaires, elle creuse le déficit16.

Outre les prix prohibitifs, il convient de noter que l’intégralité des contenus de formation proposés par l’INSP sont dispensés en présentiel. Pourtant, l’INSP dispose d’une direction de la digitalisation et de l’innovation pédagogique composée de cinq agents. Par ailleurs, le besoin de formations flexibles et pour partie en distanciel est connu et régulièrement exprimé par les agents publics, et en particulier les cadres supérieurs.

Le retard de l’INSP en la matière est difficilement compréhensible, qui plus est dans un contexte de transformation profonde de la formation professionnelle17 par : le développement de la micro-formation (ou microlearning), de l’apprentissage ciblé avec des tests de positionnement par intelligence artificielle, de l’apprentissage par réalité virtuelle, du gaming en apprentissage ou de l’apprentissage collaboratif.

Les Préconisations de la Mission pour Bâtir un Système de Formation Continue des Cadres Supérieurs de l’État

Pour les inspecteurs, la formation continue des cadres supérieurs de l’État doit être conçue à partir des besoins :

- De l’État employeur, en tenant compte des évolutions du service public et

- Des besoins en compétences des hauts fonctionnaires, tels qu’ils ont été exprimés dans les entretiens professionnels ou les évaluations « parcours carrière ».

La Nécessité de Construire une Stratégie Interministérielle Claire et Partagée

Pour les rapporteurs, cette stratégie devrait permettre d’assurer :

- L’employabilité des cadres supérieurs de l’État tout au long de leur vie, tant en externe (sic)18 qu’en interne ;

- La prise en compte des priorités politiques gouvernementales ;

- Un appui sur le dispositif du parcours-carrière (qui vise à apprécier les perspectives de carrières des cadres supérieurs de l’État) ;

- Une modernisation des systèmes d’informations de gestion des ressources humaines.

Objectifs qui me semblent assez minimalistes, peu portés sur les compétences, la productivité et l’innovation.

Cette stratégie devrait s’appuyer, pour les rapporteurs, sur un système centralisé de recueil et d’exploitation des données, qui s’appuierait sur :

- Une cartographie complète et mise à jour en temps réel des cadres supérieurs et des postes occupés ;

- Des indicateurs de mobilité des cadres supérieurs ;

- Des indicateurs sur les formations suivies ;

- L’identification des besoins de formation des cadres supérieurs à partir des entretiens professionnels et du dispositif parcours-carrière.

Il me semble ici aussi qu’il manque une identification des compétences rares ou stratégiques.

La mission recommande également de mener une prospective des emplois de cadres supérieurs de l’État à cinq et dix ans, en s’appuyant notamment sur France stratégie.

Enfin, la mission propose de rétablir les accords conventionnels en matière de formation professionnelle dans la fonction publique et de décliner ces politiques ministérielles avec des objectifs chiffrés et des moyens dédiés.

Piloter cette Stratégie par la Donnée

Évaluer la qualité de l’offre en s’appuyant sur la méthodologie de Donald Kirkpatrick avec quatre niveaux d’évaluation :

- Le niveau 1 : la réaction (reaction). Autrement dit, l’évaluation « à chaud », généralement pratiquée dans le secteur public ;

- Le niveau 2 : l’apprentissage (learning). Vise à mesurer l’acquisition de connaissances, compétences, l’attitude, la confiance et l’engagement des participants. Suppose de proposer à la fin de la formation des tests ;

- Le niveau 3 : le comportement (behaviour). Vise à mesurer l’application des apprentissages dans le quotidien du travail. Évaluation postérieure à la formation.

- Le niveau 4 : les résultats (results). Quels résultats quantifiables dans l’activité du formé (évolution du chiffre d’affaires, de la satisfaction usagers, de la productivité…) ?

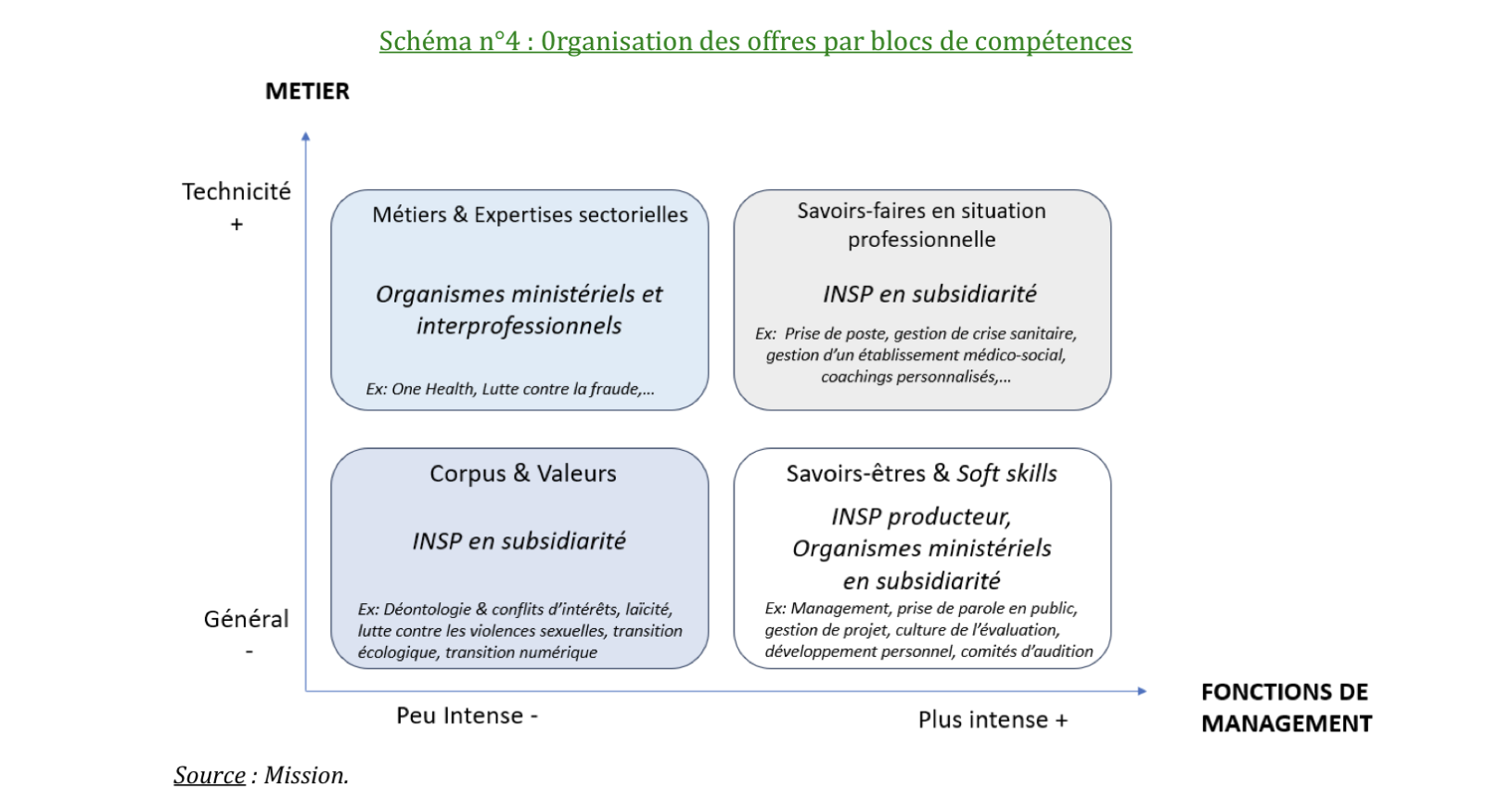

La mission propose ensuite, assez étrangement, de raisonner en « blocs de compétences »19 :

- Les métiers et expertises sectorielles : formation « métiers » ;

- Le management, les savoir-être et les soft skills ;

- Le corpus commun et les valeurs ;

- Le savoir-faire en situation professionnelle : compétences professionnelles adaptées à une fonction ou à un environnement professionnel.

Redéfinir le Rôle de l’INSP

La mission propose d’inscrire dans la COP de l’INSP un indicateur dédié à la formation continue, puis suggère plusieurs ajustements :

- La publication des scores de satisfaction des stagiaires sur la plateforme interministérielle de l’INSP ;

- La création d’une mission de veille et d’observatoire sur la « complétude » de l’offre de formation continue ;

- L’élargissement de l’offre de formation de l’INSP par la création de parcours de un à trois jours thématiques : finances publiques, affaires européennes, gestion de crise, management, transformation et innovation ;

- Le développement d’une offre à destination du secteur privé, spécifiquement en affaires européennes et en gestion de crise.

La mission propose de réaliser un bilan à quatre ans de l’application du plan. En cas d’échec de l’INSP, la mission recommande de mettre un terme à l’activité de formation continue de l’INSP. La formation des cadres supérieurs de l’État serait alors mise en œuvre par le biais d’appels à projets interministériels pilotés par la délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État.

Normaliser les Coûts des Organismes et Présenter des Facturations Transparentes et Complètes

Cette recommandation, couplée à la création d’un fonds de péréquation de formation professionnelle ministérielle pour l’encadrement supérieur, permettrait, selon les rapporteurs, de faire émerger un marché interministériel de la formation (reste à savoir si les acteurs publics sont compétitifs…).

La mission préconise un taux de péréquation équivalent à 0,2 % de la masse salariale des cadres supérieurs de l’État. La mission considère ce taux modeste au regard des 0,9 % du CNFPT et du 1 % du secteur privé.

- L’inspection générale de l’administration, qui dépend du ministère de l’Intérieur ; l’inspection générale des affaires sociaux, pour les ministères sociaux et l’inspection générale des finances, pour les ministères économiques et financiers. ↩

- Cette demande s’inscrivant notamment la préparation de la prochaine convention d’objectif et de performance de l’INSP. ↩

- Réforme de l’institut national du service public, créé en 2021 ; création quasi concomitante de la Délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État (DIESE) et du nouveau corps d’administrateur de l’État. ↩

- On peut s’étonner du caractère extrêmement « top-down » des préconisations citées par la mission, qui invitent peu à l’innovation, la décentralisation et la performance. ↩

- Un fait étonnant : l’intelligence artificielle n’est mentionné nulle part. Le rapport et les annexes ne comptent pas une seule référence. ↩

- Il aurait été probablement utile de comparer le niveau de centralisation de l’État et son modèle d’organisation de la formation continue. Ainsi, le Royaume-Uni est très centralisé dans son organisation publique, mais l’organisation de la formation continue est ministériel. ↩

- On pourrait objecter que les thématiques choisies sont très générales… ↩

- Enquête « Fonction publique + 2023 », ayant recueilli près de 110 000 réponses d’agents de catégorie A, dont 35% en situation d’encadrement. Le périmètre est donc plus large que l’encadrement supérieur. ↩

- Rapport annuel sur l’état de la fonction publique de 2024. ↩

- Autre particularité du système anglais, toutes les formations généralistes (comme celles liées au management) sont externalisées, puisque le marché est censé pourvoir à ces besoins. Il convient de relever que cette bascule dans une fonction publique technicienne est relativement récente au Royaume-Uni. On la retrouve également en Suisse, au Danemark et aux Pays-Bas. ↩

- Ce débat entre généraliste et spécialiste se retrouve dans de nombreux corps de l’État : l’inspection du travail, l’inspection de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la magistrature (publique comme privée), les enseignants du premier degré, les infirmiers, etc. ↩

- Les 2 500 agents de direction de la sécurité sociale sont initialement formés par cette école, mais en formation continue, l’EN3S est en concurrence avec tous les organismes intervenant dans le domaine. ↩

- Le service à compétence nationale (SCN) est une structure nationale, mais opérationnelle (à la différence des directions d’administration centrale). Se faisant, l’ensemble de ses moyens organisationnels sont gérés par un secrétariat général : immobilier, ressources humaines, systèmes d’informations. ↩

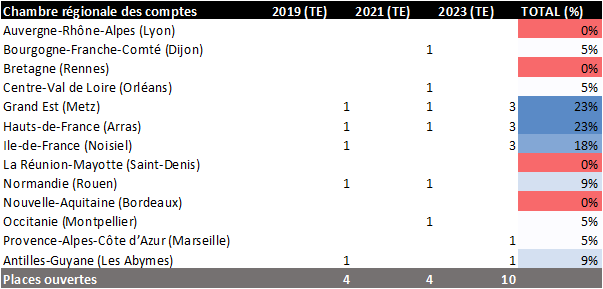

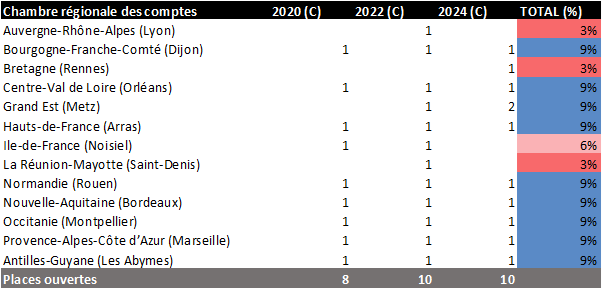

- Très étrangement, la mission propose de réaliser dans les instituts régionaux d’administration (IRA) des formations conçues par l’INSP, alors même que l’INSP ne dispose pas de formateurs dédiés. On peine à comprendre la logique : les IRA étant des instituts de formation interministériels de catégorie A, pourquoi ne seraient-ils pas compétents pour former des agents de catégorie A ? Même s’il s’agit, parmi ceux-ci, de cadres supérieurs. ↩

- Au regard des moyens humains consacrés à la formation continue à l’INSP, on peine à imaginer une structure privée avec un tel bilan. C’est évidemment très inquiétant. ↩

- Cela interroge aussi fortement sur le manque d’attractivité de l’INSP du point de vue pédagogique. ↩

- Bien que le rapport soit consacré à la formation professionnelle et que certains acteurs du secteur privé aient été interrogés, il est étonnant de constater l’absence de toute présentation de cette activité. Comme si la fonction publique était en vase clos et que la formation professionnelle ne valait pas, pour elle-même, quelques digressions théoriques. C’est dommage. ↩

- Il semble étrange de former ses salariés pour une autre entreprise ou administration. La vision de l’État est ici très généreuse. ↩

- Le « bloc de compétence » renvoie, dans la formation continue, à des parties cohérentes et homogènes de certifications professionnelles. ↩