Le rapport de France stratégie sur l’attractivité de la fonction publique (vol. 2)

Temps de lecture : 5 minutes.

Deuxième volet d’une série d’articles consacrés au rapport remis par France stratégie en décembre 2024 sur l’attractivité de la fonction publique.

Dans ce chapitre introductif, les chercheurs tendent à démontrer que la question de l’attractivité s’impose désormais dans le débat public. Pour autant, ce problème n’est pas nouveau, ses ressorts sont complexes et nécessitent une remise en cause probablement profonde des administrations et de leurs chefs de service.

Une dénonciation ancienne du « trop grand nombre de fonctionnaires »

Les rapporteurs précisent d’abord que le néologisme « bureaucratie » a été créé par l’économiste physiocrate Vincent de Gournay (1712-1758). L’objet de ce concept était déjà de dénoncer l’influence, jugée trop importante, des fonctionnaires sur la vie sociale et économique du pays. En spécifiant qu’alors, l’administration de l’État monarchique était très (très) modeste.

Ces premiers éléments rappellent à l’évidence les travaux d’Émilien Ruiz, notamment rassemblés dans son ouvrage Trop de fonctionnaires dont est tiré le graphique suivant :

Le souci de bien recruter et bien former

La sélection par concours et la création d’écoles spécialisées dès le début du XIXe siècle

La compétence et la formation des agents deviennent progressivement un critère de recrutement avec l’affermissement de l’État.

Les ministères chargés de l’Équipement et des Armées sont les premiers à développer une logique de concours, puis de formation préalable au recrutement :

- L’École des ponts et chaussées est fondée en 1747 ;

- L’École polytechnique en 17941 ;

- L’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1803 et

- L’école Navale en 1830.

La logique de sélection et de formation des agents publics compétents est ensuite graduellement adoptée dans les administrations civiles. Dès 1835, un concours est ainsi mis en place pour l’accès à la magistrature2.

Un long chemin vers la généralisation du concours

Une montée en puissance progressive du milieu du XVIIIe jusqu’à la fin de la IIIe République

Dès 1844, un rapport propose de sélectionner au mérite, par concours, examen ou diplôme les agents publics.

Cette effervescence intellectuelle et libérale permettra la création quatre ans plus tard, en 1848, de la première École nationale d’administration pour sélectionner les agents administratifs de l’État.

Toutefois, cette école survivra à peine quelques mois et il faudra attendre la Troisième République pour voir le système de concours émerger de nouveau.

Une consécration juridique à compter de la moitié du XXe siècle

Le souci de sélection et de formation se renforce sous Vichy dans une approche punitive et culpabilisante. Les fonctionnaires étant tenus pour partie responsable de la débâcle.

Le concours devient alors un fondement du recrutement des fonctionnaires3 :

L’article 27 de la « loi » du 14 septembre 1941 dispose ainsi que :

« Nul ne peut être admis à un emploi de début s’il n’a satisfait aux épreuves d’un concours ou aux examens de sortie d’une école lorsque le recrutement est assuré par cette voie. »

Pour autant, ici comme ailleurs, les « valeurs » portés par Vichy se révèlent à l’usage très peu suivi d’effets.

Le régime a besoins de bras pour réaliser ses « missions » et, pour ce faire, non seulement il recrute des agents publics, mais il le fait davantage encore que sous la IIIe République, en dehors des modes de recrutements traditionnels :

- En 936, l fonction publique comptait 106 000 agents non titulaires (19,7 % de l’emploi public) ;

- En 1946, ils étaient 356 000 (40 %).

Le principe de sélection par concours sera réaffirmé dans le statut de 1946 (premier statut républicain de la fonction publique), puis par le statut général de 1983. Toutefois, il ne présente pas de caractère constitutionnel4.

Un problème d’attractivité ancré dans l’histoire de la fonction publique

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des difficultés recrutements pour la quasi-totalité des ministères

De 1952 à 1964, la population française augmente de près de cinq millions et demi de personnes. Nous sommes alors en plein « baby boom ». Assez logiquement, d’importantes administrations voient leurs effectifs augmenter fortement :

- Le ministère de l’Éducation nationale double ainsi ses effectifs, dans un contexte d’augmentation du nombre de jeunes suite aux naissances d’après-guerre et de l’essor d’une scolarisation de masse de ces derniers ;

- Le ministère des Postes et des télécommunications recrute près de 57 000 postiers.

Cependant, le nombre total d’agents publics dans les autres ministères (Armées, Intérieur, Santé et Travaux publics notamment) connaît une croissance particulièrement faible, de l’ordre de 1 000 recrutements par an. Cette très faible croissance s’explique par les difficultés de recrutement de l’administration.

Ces difficultés de recrutements sont dues au trop faible nombre de candidats

Le nombre de candidats aux concours de la fonction publique de catégorie A (cadre) et B (cadre intermédiaire) est particulièrement bas sur la période.

Jean-Luc Bodiguel et Luc Rouban recensent ainsi :

« 162 candidats inspecteurs élèves des impôts pour 360 postes en 1960, 16 candidats inspecteurs de la Sécurité sociale pour 32 postes en 1958. »

Il en va de même pour les écoles de service public comme l’ENA (1945) et l’ENM (1958) :

« En 1964, la Magistrature était bien heureuse d’avoir deux candidats pour un poste [5 pour 1 en 1953] .(…) Situation identique à l’ENA où, entre 1957 et 1960, on ne put, au concours étudiant, pourvoir qu’à 155 postes pour 162 offerts, malgré la faiblesse du taux de sélection : 1 reçu pour 3,5 candidats. »

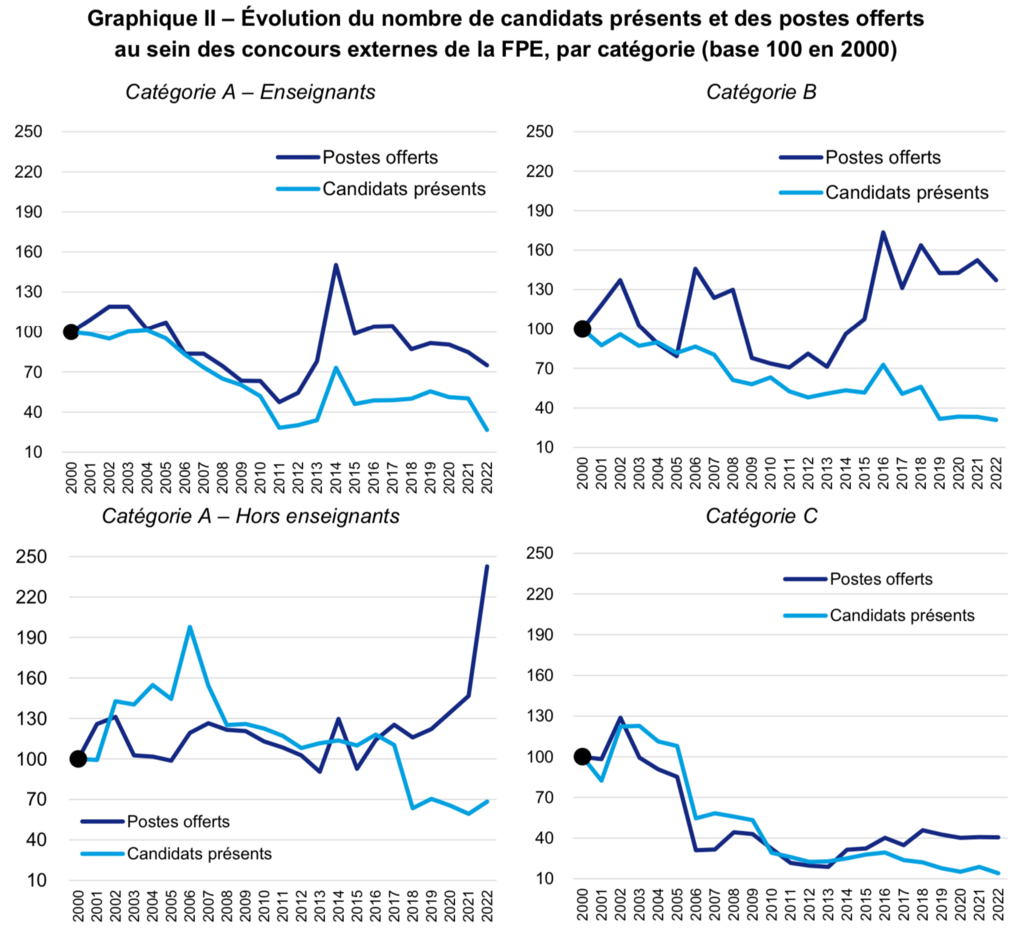

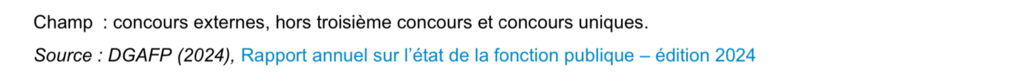

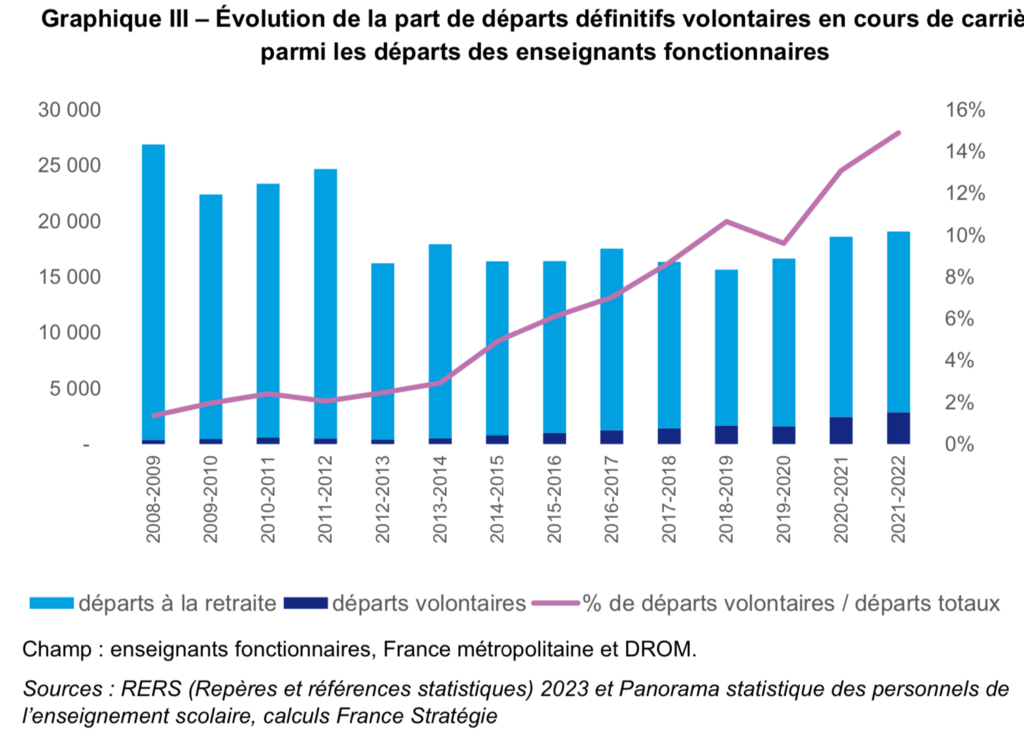

La situation actuelle en terme d’attractivité

Une tension généralisée dans les recrutements (secteur privé et public)

Il convient de relever tout d’abord l’augmentation du taux d’emploi et la baisse du chômage.

Huit métiers sur dix (représentant 87 % de l’emploi) sont en tension forte ou très forte selon la DARES5.

Mécaniquement, la concurrence est donc plus forte entre les entreprises, associations et administrations dans le recrutement de salariés qualifiés. Plus encore, lorsque les métiers ou compétences sont comparables

Un phénomène qui demeure toujours difficile à qualifier

Les rapporteurs soulignent ainsi qu’avant 2009, il n’existe aucune base de données fiable sur le nombre d’agents des services publics.

Par ailleurs, le sujet souffre également d’une difficulté dans le choix des indicateurs :

- Les emplois vacants ?

- La durée de vacance desdits emplois ?

- Le nombre de candidats au concours ?

- Le turn-over dans les structures ?

Enfin, les comparaisons internationales sont encore plus complexes. La Commission européenne6 éprouve également des difficultés :

« Les offices statistiques nationaux et les institutions internationales n’utilisent pas les mêmes définitions et méthodologies, ce qui entraîne des incohérences entre les pays et confirme la nécessité d’améliorer la validité et la cohérence des données dans ce domaine. »

- Les écoles d’ingénieurs créées sous la monarchie (dont celles des ponts et chaussées) sont conservées, en étant intégrées au parcours des polytechniciens. ↩

- Toutefois, la création d’une école, l’École nationale de la magistrature, n’est réalisée qu’en 1958. En précisant également que les magistrats financiers de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats administratifs ne disposent pas d’école de formation dédiées. ↩

- Le premier statut de la fonction publique est créé par le régime de Vichy, toutefois, l’idée statutaire traverse toute la IIIe République. ↩

- C’est le principe d’égal accès en fonction des « capacités » du citoyen qui revêt un caractère constitutionnel, conformément à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (voir notamment la décision du juge constitutionnel du 28 janvier 2011, n° 2010-94). ↩

- DARES Résultats, n° 59, novembre 2023. ↩

- Commission européenne (2017), « A comparative overview of public administration characteristics and performance in EU28 ». ↩