Temps de lecture : 18 minutes.

Ce livre a été publié en 1985 et demeure un livre de référence. L’auteur y expose sa vision du droit français dans une démarche comparative, avec le modèle américain, qu’il connaît bien. Bien que daté de quarante ans, l’ouvrage me semble encore particulièrement saisissant. Voici les points saillants de son argumentation.

Vers la « Société Contractuelle »

L’Épuisement de la Centralisation Étatique Française

Pour l’auteur, les instruments de régulation d’un État ne sont pas neutres (voir l’article des Légistes sur le modèle juridique français) et la France se distingue par une forme encore marquée par la centralisation, au détriment de la société civile et de l’innovation territoriale.

« La société est entièrement structurée par et autour de l’État, qui joue un rôle d’impulsion et exerce en contrepartie sa mainmise sur la société. »

Or, pour l’auteur, ce modèle présente « des signes d’épuisement » :

- Il canalise les élites dans un système de grandes écoles ne favorisant pas l’innovation ;

- Il pèse sur le développement économique par l’importance de ses ponctions et dépenses et

- Il induit une forme d’étatisation de la société.

L’auteur en appelle à un autre modèle : l’autorégulation.

« Dans l’ordre militaire, politique, diplomatique, un État est le meilleur des atouts. Dans l’ordre économique et culturel, vers lequel se sont aujourd’hui déplacés les enjeux, aucun État ne saurait remplacer le dynamisme et la vitalité d’une société. »

La Promotion par l’Auteur d’un Modèle Libéral : l’Autorégulation

« L’autorégulation reflète incontestablement une plus grande maturité et une plus large autonomie de la société civile que le mode de régulation étatique, où la société vit sous tutelle, comme infantilisée. »

Or, un monde autorégulé suppose un marché économique et un système juridique. L’un et l’autre étant en fait inséparables.

« Les États-Unis possèdent (…) le système juridique le plus avancé du monde et offrent le spectacle d’une société et d’un État entièrement immergés dans le droit. »

Pour l’auteur, les instruments juridiques américains, la sophistication des débats contrastent avec l’unilatéralisme technocratique européen et singulièrement français.

« La France ne peut se représenter la conciliation du libéralisme économique et du libéralisme politique, de la liberté et de la morale, sans le secours de l’État, grand ordonnateur de la solidarité et de la justice sociale, c’est-à-dire sans une dénaturation du libéralisme. »

« Là où la société est forte, le système juridique est développé, le “pouvoir juridique” domine et l’État est en retrait. »

La conception française du droit est une conception moniste, elle-même le reflet de la monarchie absolue, puis de l’État jacobin. Dit autrement, en France, le droit se confond avec l’État1.

L’auteur est au contraire en faveur d’une « société contractuelle », entendu comme une « société multipolaire, où le pouvoir est segmenté et dont le lien est par essence le contrat. »

L’auteur est toutefois conscient des différentes cultures en présence :

- Le contrat social américain est défini et borné dans la Constitution. Le reste relève du contrat individuel.

- En Europe, le contrat social est un sujet quotidien, remis en cause à chaque élection. Son contenu est fixé par l’État.

Droit et démocratie

Pour l’auteur, le droit dispose d’une place seconde dans le modèle institutionnel et social français2.

« Le droit jouit, aux États-Unis, d’un tel prestige, y revêt une telle importance institutionnelle, sociologique et idéologique qu’il est presque impossible de traiter de politique, d’économie ou d’histoire en termes non juridiques. (…) L’approche juridique est ainsi probablement la meilleure voie d’accès à l’univers américain en général. Telle n’est pas la conception qui prévaut en France, partie de l’économiste triomphant, où le droit a conservé l’image d’une discipline assez technique, et par là même périphérique. »

Ainsi, dans les analyses sur l’État français, la conception économique prévaut : l’État providence, stratège, protecteur, social… le néolibéralisme…

« Le discours sur les politiques macroéconomiques épuise en France toute la réflexion sur le rôle de l’État et la régulation sociale. »

Malgré l’essor du droit dans le quotidien des français (voir ci-après sur l’autorégulation), des développements communs en matière de régulation économique3, l’auteur demeure prudent. Il n’envisage pas un rapprochement du modèle juridique et institutionnel français avec son cousin américain4 :

« De même qu’on ne convaincra pas de sitôt les Américains des vertus d’un État fort et centralisé, de même est-il vain de prétendre convertir le tempérament latin aux rigueurs du légalisme anglo-saxon. »

Et, l’auteur de comparer les deux régimes : l’un, fondé sur le Rule of law, le second, sur « l’État de droit ». La médiation de l’État étant conçue en France comme indissociable du règne de la loi.

« Comme si la soumission de l’État au droit marquait, dans la conception française, l’avancée la plus extrême de l’empire du droit. »

La France, un Pays qui Doucement s’Autorégule

« La France parait depuis peu entrée dans une phase de transition, discrètement révolutionnaire, vers la société contractuelle. »

L’auteur cite plusieurs éléments convergents5 :

- La décentralisation et le partage de compétences ;

- Le début de libéralisation de l’audiovisuel ;

- L’augmentation des pouvoirs du Parlement6 ;

- L’élargissement du droit au recours, notamment constitutionnel et conventionnel ;

- Une crise du « politique », jugé de moins en moins légitime et intègre ;

- Les développements technologiques récents, qui par leur nature, sont transnationaux (technologies de l’information et de la communication) ;

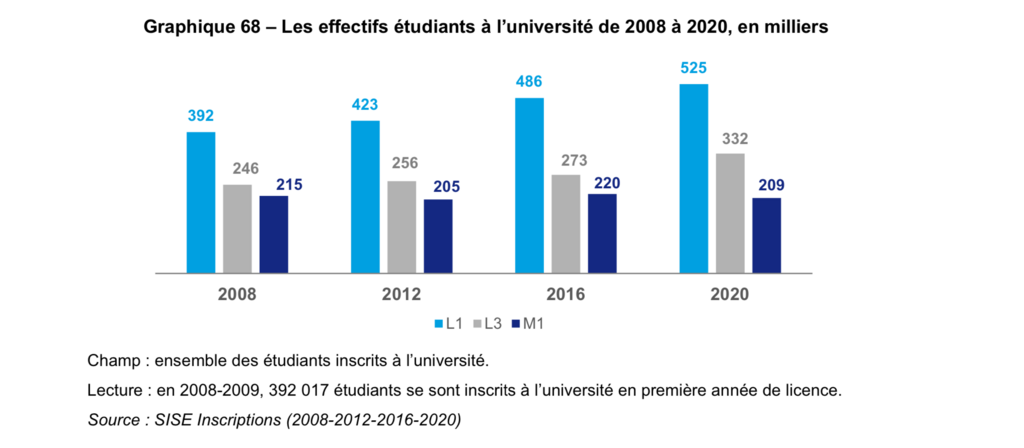

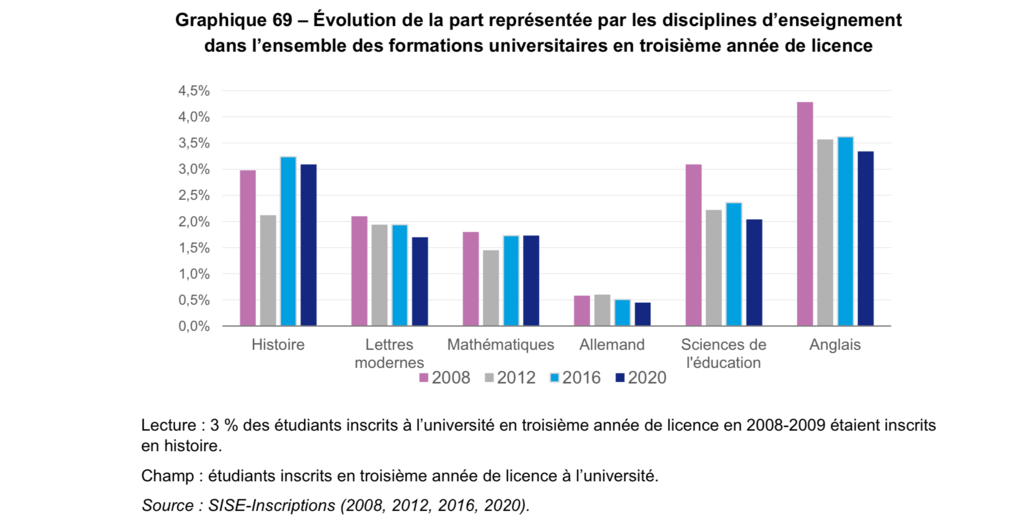

- L’élévation continue du niveau de compétences de la société ;

- Le souhait populaire d’une organisation plus horizontale ;

- La complexification de la société.

« Le rejet de l’État est aujourd’hui un phénomène général en Occident. »

Pour autant, le déclin de l’État n’implique pas l’absence de régulation, mais au contraire, « un retour du juridique ». D’où l’émergence, voire le foisonnement, d’agences indépendantes :

« Le retrait de l’État, cheval de bataille idéologique, nécessité financière, tendance historique, devra nécessairement s’accompagner d’un renforcement du “pouvoir juridique”, permettant une régulation autonome de la société, en remplacement partiel de la régulation étatique. »

Cela suppose toutefois, y compris de la part de l’État, la prise de conscience de l’enjeu juridique dans les discussions internationales. L’auteur plaide ici pour le développement d’une « politique juridique extérieure » qu’il qualifie de « balbutiante » en France.

Le Cheval de Troie Européen

La construction européenne a nettement plus progressé pour transformer les sociétés nationales par ses normes que par ses politiques7 :

« La Communauté, elle, est avant tout une machine juridique sophistiquée. D’ores et déjà, dans les faits, sinon dans la rhétorique officielle, son fonctionnement à l’égard des États membres a des allures de fédéralisme à l’américaine. Le traité de Rome joue, à l’égard des politiques et des règlementations nationales, le rôle d’une Constitution fédérale. »

« L’Europe juridique est aujourd’hui devenue une réalité beaucoup plus importante dans la vie quotidienne que l’Europe politique, évolution d’autant plus profonde et irréversible qu’elle s’effectue discrètement. »

Pour l’auteur, le chemin pris par l’Europe est celui qu’a pris les États-Unis, avec l’émergence d’un gouvernement « national », même « incomplet », car limité par la souveraineté de ses États membres8.

Cultures Juridiques et Régulation Sociale

Le Modèle Américain

Les Pères Fondateurs américains étaient des juristes9. C’est pourquoi :

« Le droit est à l’origine même de la création des États-Unis. »

Le lawyer américain est un homme de lettres, un homme d’affaires ou un homme politique. La profession juridique structure et englobe les autres disciplines en constituant une école professionnelle (mais universitaire) d’application. Par ailleurs, l’enseignement du droit intervient après l’apprentissage des humanités ou des sciences exactes.

Cette prépondérance des juristes s’explique aussi par la densité juridique américaine, où cinquante constructions juridiques cohabitent avec le droit fédéral10. Etant rappelé que contrairement au modèle juridique français, le droit américain est très peu codifié.

Tous les sujets politiques aux États-Unis sont ou ont été des questions juridiques : le New Deal, l’esclavage, puis la lutte contre la ségrégation, la politique anti-trust…

Les grandes firmes d’avocats constituent l’aristocratie du droit et rayonnent internationalement.

« Nulle part ailleurs, les juristes ne sont investis de responsabilités similaires à celles des lawyers américains. »

« Tout autres sont ainsi la sociologie juridique en France et le domaine réservé au droit dans la tradition française. Il n’existe tout d’abord pas d’establishment juridique à proprement parler. Les professions juridiques recouvrent une diversité de fonctions et de statuts étanches (avocats, juges judiciaires et administratifs, notaires, conseils juridiques, hauts fonctionnaires) et empêchent toute conscience d’appartenir à une profession, ou mieux à un corps, à une classe professionnelle unique. Il n’existe pas non plus de « grande école » de droit en France. »

Lawyers Vs Énarques

Pour l’auteur, seule l’ENA peut être comparée aux grandes écoles anglo-saxonnes, mais avec une visée tout à fait différente :

- L’énarque est le « maître d’œuvre de la régulation globale de la société »,

- Le lawyer est « l’ouvrier de la grande mécanique autorégulatrice11. »

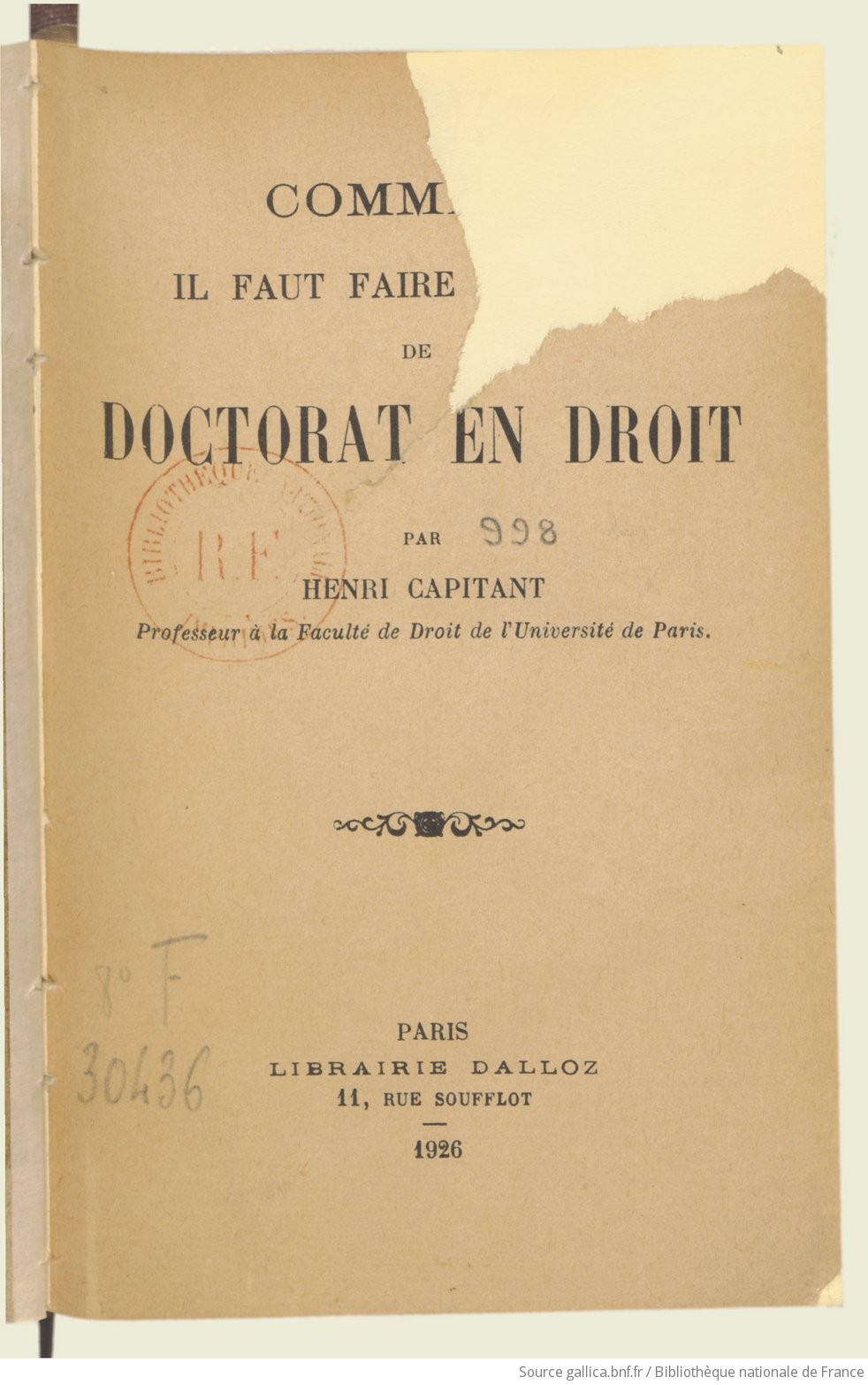

En France, le droit est une matière reléguée : une science sociale, au mieux ; une technique prosaïque, au pire. Symptomatique : la pauvreté de la philosophie du droit et l’inexistence d’une matière comme la legal history. Pour l’auteur, l’enseignement du droit lui-même est particulièrement pauvre, « statique et descriptif »12, enclin à promouvoir une forme de « conservatisme politique et social ».

Le juriste français est en conséquence le « conservateur en chef d’une réalité qui lui échappe. » Dans une entreprise, il est celui qui « met en forme » ce qui est décidé par d’autres.

« Peu d’entreprises françaises, même parmi les grands groupes multinationaux, ont pris pleinement conscience de l’importance et de la spécificité de la fonction juridique. Très rares sont celles qui comptent en leur sein un personnage aussi puissant que le general counsel américain. »

Les Français ne Croient Pas au Droit

La culture juridique anglo-saxonne est un mélange de puritanisme et de légalisme.

Pour les français, l’attitude est plus ambivalente :

« Les français ne croient pas vraiment, par tradition historique, à la pertinence du droit pour la résolution des grands conflits politiques, économiques ou sociaux qui traversent la vie nationale, et la société manifeste une relative permissivité à l’égard du non-respect de la règle de droit. L’attitude française à l’égard du droit est souvent faite d’un mélange de cynisme et de désinvolture. »

Les sous-jacents d’une norme, que sont les rapports de force politiques, économiques ou sociaux intéressent davantage les français. Ce faisant, dans l’application de la règle de droit, les français multiplient les règles d’interprétations tenant aux faits.

Le droit américain est inversement très politisé autour des Critical Legal Studies, en prenant notamment pour appui l’œuvre de plusieurs sociologues français : Michel Foucault, Jacques Derrida, Roland Barthe…

« Dans la tradition américaine, le droit encadre la politique, et véhicule toutes les revendications de la société, dans un univers où c’est elle, et non l’État, qui est le moteur du changement. »

Droit, flexibilité, rigidités

Il existe un lien direct entre la rigidité du droit français et la rigidité de la société française, et inversement s’agissant des États-Unis.

La source première du droit français est la loi, cette dernière participant d’un travail d’emprise de l’État sur toute la société. La loi est générale et est conçue et utilisée comme devant s’appliquer uniformément à toute la diversité des situations. Un cas serait discutable qu’il serait immédiatement question de « vide juridique ».

Aux États-Unis, la loi intervient pour prohiber. Elle est le plus souvent précise, minutieuse, détaillée. Et, lorsqu’une règle générale est imprécise (dispositions constitutionnelles et anti-trust), c’est aux juges qu’ils reviennent d’interpréter la règle13.

Deux Cultures, Deux enseignements

Cette conception spécifique du droit se constate aussi dans l’enseignement :

- En France, le professeur de droit, à l’occasion de cours magistraux, réitère le droit dans une tradition cartésienne en codes, traités, manuels.

- L’histoire et la philosophie du droit sont délaissées au profit de l’étude des dispositions du Code14.

La méthode d’enseignement dans les law schools américaines est socratique, à partir d’un cas pratique, et de questionnements sans fin.

« Le professeur américain ne dit pas le droit, il le démonte. »

« La différence dépasse largement les enjeux de méthode pédagogique. C’est toute une conception du rôle du juriste, pourvoyeur de flexibilité, et du droit, instrument de changement dans la société, qui s’y reflète. Le juriste accompli, dans la tradition anglo-saxonne, est celui qui sait jouer avec le droit, l’utiliser ou se servir de ses lacunes pour faire triompher sa cause. »

Le lawyer colle aux faits. Certes, il existe la règle des précédents, mais également celle de la distinction tendant à démontrer la spécificité de l’affaire en cause et à proposer, inventer la règle de droit applicable à l’espèce.

Le Protestantisme Juridique

Pour l’auteur, on peut rapprocher l’interprétation de la règle de l’interprétation de la Bible : entre une version protestante, de l’exégèse et une version catholique, plus littérale.

La présentation des jugements est également très différente :

- Aux États-Unis : ce qui importe est la discussion des juges ;

- En France : l’application à un cas d’espèce d’une règle désormais convenue comme généralisable (puisque la règle de la distinction est dénué de véritable reconnaissance juridique).

« Là où les tribunaux américains marquent le caractère collégial de leurs décisions, publiant le résultat du vote et les opinions dissidentes, la jurisprudence française gommera toute trace de discussion et d’indétermination et se présentera comme unanime et absolue, à l’image, précisément, de la loi qu’elle vient remplacer ou compléter. »

Le Gallicanisme Juridique

Le droit français est pollué par de nombreuses lois, mal construites et dont l’accumulation est inversement proportionnel à leur application :

- Soient qu’elles énumèrent n’innombrables obligations, productrices de rigidités ;

- Soient qu’elles sont générales et promeuvent une société rêvée sans présenter un caractère juridique.

En France, le droit est d’abord perçu dans sa forme, son contenant15 ; sans interrogation sur son fond, son contenu. Par ailleurs, les fonctionnaires comme les législateurs sont très souvent coupés du tissu social et économique.

« Le problème général de la gestion du droit est aggravé en France par la séparation étanche des fonctions entre l’autorité politique au sens large (y compris les grands corps consultatifs ou juridictionnels de l’État), qui monopolise la production du droit sans trop se soucier de sa régulation, et les praticiens du droit, qui ont la charge de le faire appliquer et sont les témoins quotidiens de son fonctionnement, sans pouvoir intervenir dans son élaboration. »

« Quant aux universitaires, ils se trouvent le plus souvent dans une situation paradoxale d’enseigner le droit, sans avoir jamais, sauf exceptions illustres, l’occasion de le pratiquer ou de le créer directement. »

Droit Versus Politique

La Subordination Française du Droit

S’il existe un pouvoir judiciaire, par ailleurs contesté en France16, il existe également un « pouvoir des légistes »17.

Alors que, le Bill of Rights anglais de 1688 est une victoire du pouvoir juridique sur le pouvoir politique, en France, la construction juridique des « légistes » a été mis au service du Roi18.

« Le renforcement du pouvoir central, résultat de la Révolution et de l’Empire, consacrait un affaiblissement durable de la règle de droit. La classe juridique devenait l’autre « grande Muette » de la République. »

Pour l’auteur, l’œuvre de codification (voir l’article des Légistes sur l’histoire de la codification française) n’est en rien une exaltation du droit, mais plutôt une entreprise de domination et de subordination de l’Exécutif.

Les Contrôles de Constitutionnalité Américain et Français

L’une des différences majeures entre le système américain et français est le contrôle de constitutionnalité américain, particulièrement vivant et foisonnant.

En France, le contrôle constitutionnel est balbutiant pour trois raisons :

- Tout d’abord, la loi est parée d’un prestige qui est d’une certaine manière contradictoire : elle est sacrée, mais elle n’est pas juridique19 ;

- Par ailleurs, le « bloc de constitutionnalité »20 est trop peu précis, ce qui implique une forme d’autocensure du juge constitutionnel Français.

- Enfin, la troisième limite est la pratique du contrôle a priori, nettement moins efficace21.

La vraie différence est toutefois le fait que la Constitution américaine est un document fondateur, quasi intangible, qui gouverne la vie politique, économique et sociale et pose des règles générales et stables « animée » par le pouvoir judiciaire.

« Aux États-Unis, c’est le droit — et d’abord la Constitution —, non le pouvoir politique, qui s’identifie à la volonté générale, donc à la démocratie. »

Ce fait tient aussi à un consensus sur des valeurs : libre entreprise, marché et concurrence, rôle de l’État limité22.

Par ailleurs, les décisions de la Cour suprême font partie intégrante du droit constitutionnel américain. Les remises en cause de principes sont progressives et les jurisprudences ne portent jamais sur des actes politiques intéressant la fédération. Une forme de continuité23

Deux Pratiques de la Représentation du Citoyen

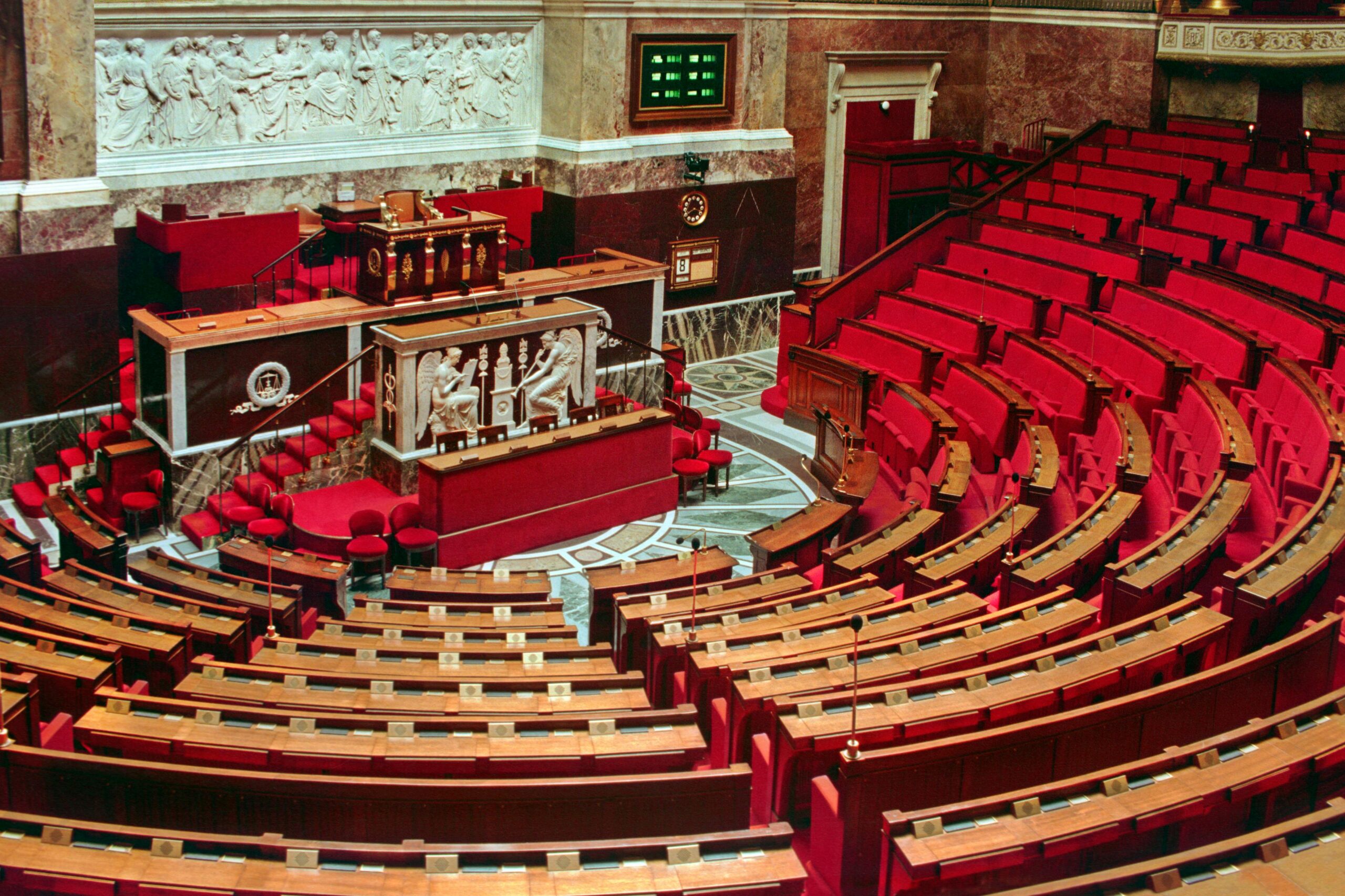

En France, la représentation du citoyen s’exerce sur le fondement abstrait et théorique du mandat délégatif. Une fois le vote exprimé, le citoyen n’a juridiquement plus aucune prérogative.

Par ailleurs, une partie de la représentation nationale est accaparée par le président de la République, ce qui introduit une forme d’éclatement (et de dilution) de la légitimité démocratique entre le pouvoir législatif et exécutif.

« La notion de “peuple”, fondement et enjeu de la représentation politique, est ainsi devenue de plus en plus fuyante, aboutissant principalement à priver le citoyen de toute parcelle de souveraineté. »

« Mais ce postulat est largement dépassé par l’élévation du niveau de responsabilité et de compétence de la société, l’évolution des mentalités et des communications. »

La conception américaine est plus proche du mandat impératif :

- Constitutionnellement, les sénateurs représentent ainsi leur État, y compris dans l’édiction des normes nationales.

- L’arbitrage entre les candidats est motivé par la single-issue politics : pour une hausse ou une diminution des impôts, pour ou contre l’avortement… on peut parler aussi de micropolitique. À l’opposé des idéologies de système proposées en France24.

- Enfin, outre la représentation politique, il existe également une représentation « privée » aux États-Unis, assurée par les lawyers et les lobbyistes.

« Le modèle américain confère à chaque citoyen le pouvoir de faire bouger les limites du droit. La démocratie représentative à la française dépossède la société de ce pouvoir au profit de l’État, pour le meilleur et pour le pire. »

Pour l’auteur, la France a une vision caricaturale du contentieux américain, alors qu’il constitue un instrument du quotidien. L’Equal Access est même l’un des principaux fondements juridiques de la démocratie américaine.

Par ailleurs, les procédures offrent un accès aux plus démunis et les dommages sont calculés de manière très libre, avec parfois un aspect punitif très élevé – ce qui favorise le recours juridictionnel25.

La crise du système français s’explique pour l’auteur par l’accaparement d’ : « une caste, rigide, fermée et parasitaire, concentrant de plus en plus de pouvoir tout en étant de plus en plus à la dérive des forces de la société. »26

« Cette confiscation de la souveraineté par la représentation nationale trouve une expression inattendue dans l’ordre esthétique et architectural : de nombreux monuments historiques français sont ainsi soustraits à l’usage du public pour être affectés à celui de ses représentants, ce qui surprend plus d’un touriste. Ne dit-on pas que le VII° arrondissement, quartier du pouvoir, est le plus vert de Paris, à condition de l’admirer d’hélicoptère ? »

La Place de l’Administration dans le Droit

L’Administration Américaine ne Dispose d’Aucune Prépondérance

La finalité de l’Administrative Law américaine est de soumettre les organismes publics à la régulation de droit commun.

Par ailleurs, le modèle américain repose sur des agences dotées d’une très forte autonomie institutionnelle et politique :

⁃ La Federal Reserve Board pour la politique monétaire ;

⁃ La Securities and Exchange Commission pour les marchés financiers ;

⁃ La Federal Communications Commission ;

⁃ La Federal Trade Commission…

Ces agences sont nées à la fin de XIXe avec pour objectif de réguler des secteurs économiques, quand le choix en Europe a plutôt été de nationaliser des pans entiers de l’économie.

Elles sont dotées de missions réglementaires (par délégation du Congrès) et juridictionnelles.

Le contrôle du juge est particulièrement élevé, d’autant que l’intérêt à agir est apprécié très largement aux États-Unis et qu’il peut être soulevé par quantité d’associations ou des groupements de plaignants (class action).

L’Administration Française Dispose de sa Propre Loi et de ses Propres Juges

L’une des premières critiques sur le système juridique français est le mode de recrutement des juges. Ces derniers étant tous issus de l’administration.

Le recrutement des auditeurs du Conseil d’État à la sortie de l’École nationale d’administration est symptomatique de cette ambiguïté. Les hauts fonctionnaires, dont très peu sont juristes27, ne cherchent pas à y dérouler une carrière de juge, mais plutôt à profiter d’un statut avantageux et d’un réseau permettant de dérouler une carrière administrative de haut-niveau28.

Par ailleurs, les prérogatives du juge administratif sont faibles :

- Pas d’effet suspensif du recours29 (l’auteur écrit avant la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives) ;

- Impossibilité de prononcer des injonctions ou de mettre en œuvre des voies d’exécutions forcées (idem, sujet désormais dépassé depuis la loi du 8 février 1995).

Le droit administratif apparaît comme une sorte de compromis entre les « nécessités de l’action administrative » et l’exigence de légalité30.

« Dans la conception quasi monarchique française, les défis juridiques lancés à l’Etat s’apparentent encore à des crimes de lèse-majesté. »

La Contestation de l’Intérêt Général

Pour l’auteur, le droit administratif tient sa justification doctrinale dans la conjugaison de l’idée de puissance31 et d’intérêt général32. L’action de l’autorité administrative étant motivée, du moins théoriquement, par la carence du secteur privé.

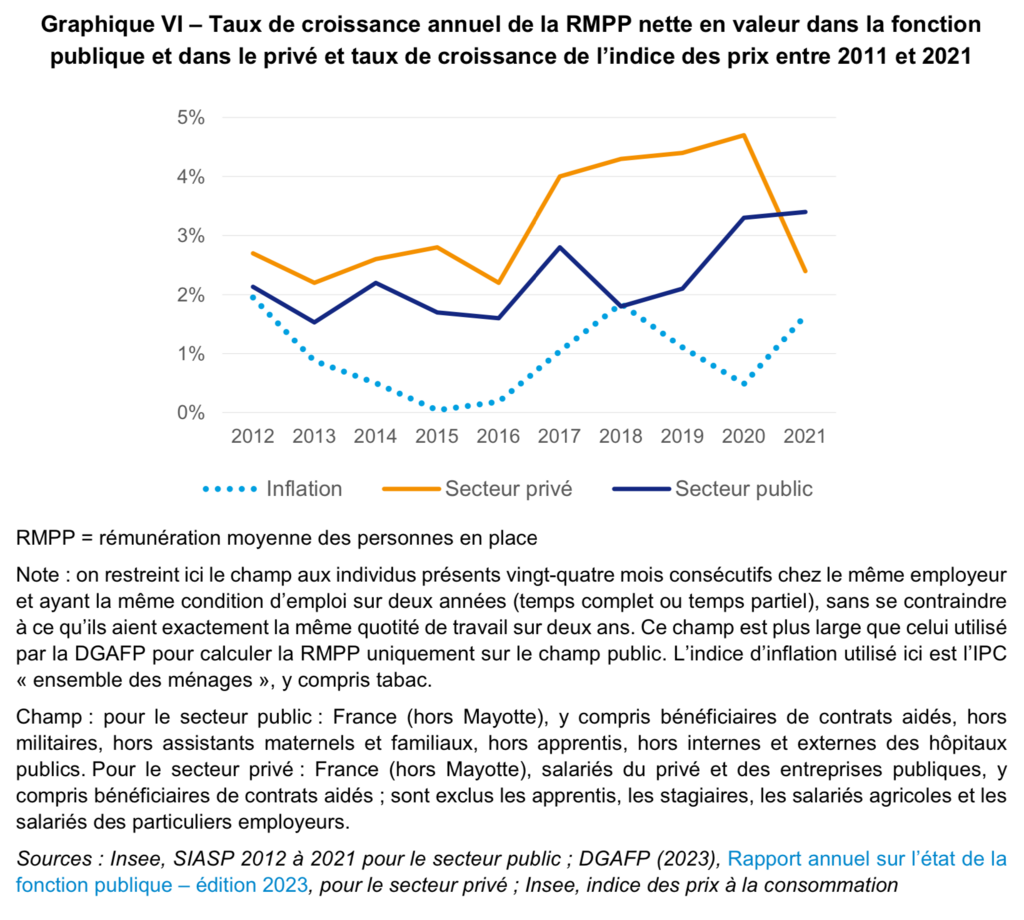

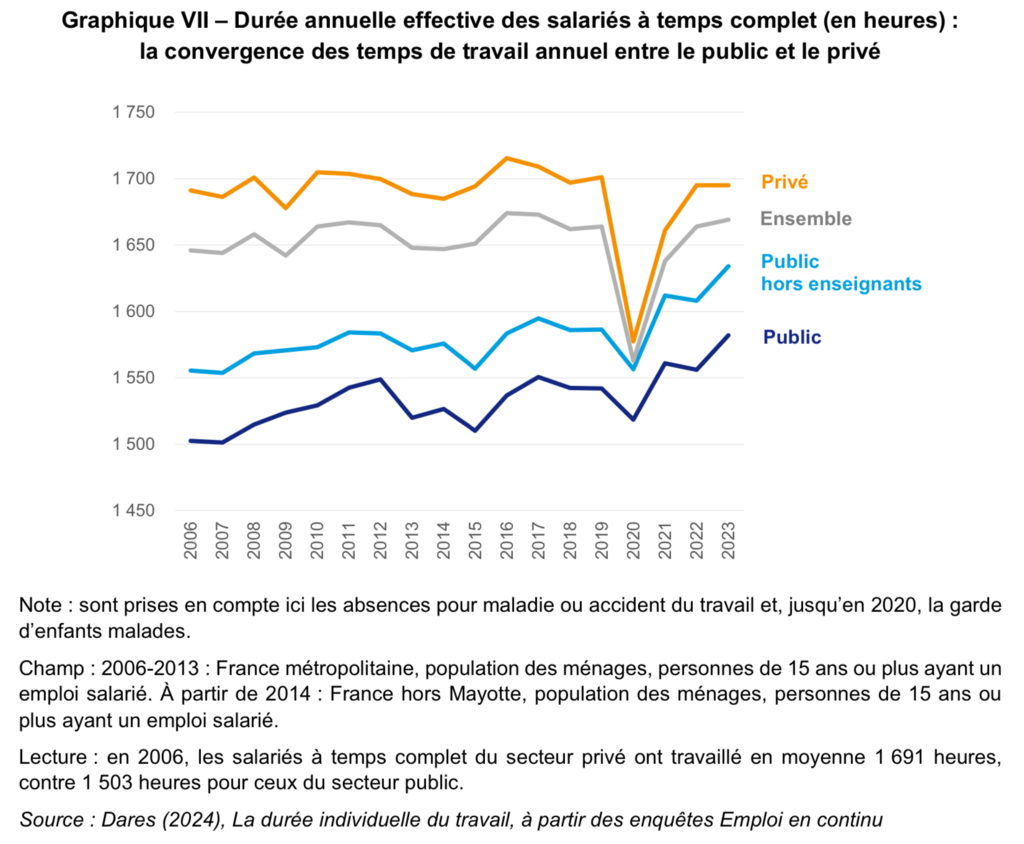

Or, pour l’auteur, le secteur public présente d’importantes carences de productivité et de satisfaction des usagers au regard du secteur privé33.

Par ailleurs, la définition de l’intérêt général par une minorité de hauts fonctionnaires est contestable.

« La France en est grosso modo restée à ce modèle de l’État « managérial », idéalisé en la personne du « super-expert », omniscient, infaillible, pénétré de l’intérêt public et apte à intervenir dans tous les domaines pour le plus grand bénéfice des citoyens. »

Pour l’auteur, on confond trop souvent en France l’intérêt général avec la personne publique désignée par la loi pour s’en occuper, la gestion et l’organe. L’État, étant investi de ces prérogatives, il l’exerce seul, en surplomb de la société34.

« Le modèle français se situe, en effet, aux antipodes de la réalité américaine. À coups de “statuts“ et de réglementations, l’intervention étatique, véhicule de multiples intérêts, a figé la société en monolithes qui ne savent plus communiquer entre eux que par la médiation de l’État, partout sollicité. Dans l’ordre économique, le marché n’est plus que le résidu d’une économie réglementée ou contrôlée de part en part. (…) Monopoles, unilatéralisme et rigidités : tels sont les traits dominants de la société et de l’économie française étatisées. »

En conséquence : le droit est abondant en France, mais il n’est pas respecté. Ainsi, en substitution du prétoire, le citoyen choisit la rue.

- Ce qui est aussi la définition de l’État, et inversement, du droit, de Hans Kelsen. ↩

- Encore que cette conception est peut-être associée au développement de l’État social moderne et à la technostructure gestionnaire qu’il implique. Si on a pu parler de la IIIe République comme la République des avocats, la Ve République est indiscutablement la République des hauts fonctionnaires. ↩

- Droit de la concurrence, des marchés financier, de l’environnement. ↩

- Pour le décrire, l’auteur reprend notamment les fondamentaux du système démocratique américain tels que définis par Alexis de Tocqueville : a) la forme fédérale ; b) les institutions communales ; c) la puissance du pouvoir judiciaire. ↩

- Et un élément divergent, encore appréciable aujourd’hui : une emprise de l’État (notamment social) de plus en plus grande sur l’économie. ↩

- Dans des proportions toutefois très faibles au regard des standards étasuniens. ↩

- Cela tient aussi au fait que la Commission européenne ne dispose pas d’un budget suffisant pour orienter l’action économique et sociale du sous-continent. Alors elle régule. ↩

- Ce qui est toujours le cas pour le Government américain. ↩

- On pourrait ici, en s’inspirant du titre de ce blog, opposer les « légistes » aux « juristes ». Michel Debré s’est d’ailleurs enorgueilli d’avoir écrit : « une Constitution de légistes », entendue comme au service d’un État centralisé, chargé de défendre et de représenter les intérêts de la Nation. ↩

- « En ce sens, l’origine de la prépondérance des juristes est d’abord organisationnelle » selon les propos de l’auteur. ↩

- A l’évidence, cette distinction tient fortement aux conceptions de l’État, particulièrement divergentes, entre américains et français. ↩

- On peut peut-être mettre à part l’enseignement juridique en dehors des facultés de droit, généralement plus opérationnel et contextualisé : Polytechnique, Science Po, les écoles de commerce, mais aussi les enseignements techniques (assurance, immobilier, environnement…). ↩

- On pourrait objecter qu’en l’absence de règle générale, c’est la règle du plus fort qui, le plus souvent, prévaut. ↩

- Ce qui implique aussi le caractère très fragile de l’enseignement dispensé. Hormis les développements historiques, les enseignements étant la synthèse des principes du droit du moment, ils sont pour partie caducs dès la sortie de l’université. ↩

- Faire une loi suffit au parlementaire pour « agir ». ↩

- L’article 64 de notre Constitution qualifie le juge, de manière malheureuse…, d’ : « autorité judiciaire ». Par ailleurs garantie par le Président de la République. Ce qui est également très surprenant. ↩

- Michel Debré lui-même qualifiant le texte constitutionnel de 1958 comme une « Constitution de légistes ». Et, de fait, plus de la moitié des rédacteurs étaient des hauts-fonctionnaires. ↩

- Le légiste est au service du législateur. Hier le Roi, aujourd’hui l’État, au sens de système producteur de norme agglomérant le pouvoir Exécutif (à l’initiative des lois) et Législatif (qui délibère sur les projets présentés par le premier). ↩

- Ce qui rejoint aussi la théorie de « l’écran législatif », de la « loi-écran ». La loi, parce qu’elle est loi, empêche le contrôle du juge. ↩

- Expression de la doctrine juridique née de la célèbre décision du Conseil constitutionnel sur la loi relative au contrat d’association du 16 juillet 1971. ↩

- L’ouvrage de Cohen Tangui a été écrit bien avant l’introduction en 2008 de la Question prioritaire de constitutionnalité. Dispositif profondément novateur, même s’il ne présente toujours pas les garanties du système étasunien. ↩

- Malheureusement, l’exercice du pouvoir du président Donald Trump illustre aussi les limites du contrôle juridictionnel et les brèches dans ce consensus. ↩

- Cette théorie d’une forme de « sens de l’histoire » constitutionnel a toutefois été écorné récemment par la décision Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization du 24 juin 2022 sur le droit à l’interruption volontaire de grossesse. ↩

- Cela tient évidemment à la place plus réduite de la place de l’État aux États-Unis et à la très forte décentralisation. Le français centralisateur oublie trop souvent l’importance du caractère fédéral américain. ↩

- Et, inversement, l’attractivité de la transaction. Parce qu’une faute d’une personne individuelle ou morale peut lui coûter beaucoup au regard de ses capacités, elle sera incitée à négocier, y compris auprès d’un modeste citoyen. ↩

- L’auteur relève ainsi qu’une « entreprise publique » est : une entreprise nationalisée en France et une entreprise cotée aux États-Unis, donc possédée par de très nombreux actionnaires. ↩

- Ce qui, au passage, dénote aussi un certain mépris pour les « juristes » selon l’auteur. Mépris que l’on peut aussi constater dans la composition du Conseil constitutionnel. Il faudrait cependant nuancer la critique en relevant que le juriste américain est, comme l’a décrit l’auteur, moins un juriste par nature qu’un juriste par spécialisation. Dans ce cadre, la formation en droit à l’issue d’un premier cycle en sciences politiques ou managériales pourrait tout à fait suppléer à un enseignement complet en droit. ↩

- En France, et pour l’auteur, tous les conflits se dissolvent « en une savante alchimie faite d’intérêt général, d’omniprésence étatique, et d’un génie très français du “changement de casquette“. » ↩

- Ce qui prolonge le privilège du préalable administratif, autrement dit la capacité de l’administration à édicter un acte administratif unilatéral qui peut faire grief et à lui conférer immédiatement une force obligatoire. ↩

- À cet égard, l’une des caractéristiques du juge administratif est de ne presque jamais appliquer ces revirements jurisprudentiels au cas en cause. ↩

- On pourrait ici faire figurer Maurice Hauriou. ↩

- Et ici Léon Duguit. ↩

- Point probablement le plus délicat de l’argumentation de l’auteur. De mon point de vue, il est difficile d’assigner une appartenance juridique à une quelconque forme de productivité. C’est plutôt le fonctionnement centralisé, hiérarchique et la grandeur des organisations publiques qui impliquent certains de ces défauts les plus récurrents. Des cas récents de gestion privée de services autrefois exclusivement publics (ou sous mandat, par des associations), se sont révélés catastrophiques : la prise en charge de personne dépendante ou fragile, par exemple. ↩

- Société civile qui est, par certains aspects, jugée très défavorablement, comme un facteur de discorde, d’égoïsme, voire de corruption. ↩