Temps de lecture : 11 minutes.

Le premier livre (à ma connaissance) d’un attaché d’administration sur les attachés d’administration.

Ce petit livre, assez peu connu, tient son intérêt dans la représentation du vécu d’un attaché d’administration dans les 1970 à 1980. L’auteur étant affecté à la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), rue Oudinot1.

Si l’auteur décrit assez peu son travail, il s’attarde longuement sur l’injustice de sa situation : être attaché d’administration de l’État, faute d’avoir réussi le concours d’entrée à l’École nationale d’administration (ENA). Sa verve sur ce concours et cette école (et sur ses collègues et supérieurs, qu’il méprise) n’en est que plus grande. Un personnage se dessine : proche de celui de l’Araigne de Michel Troyat, les sœurs en moins.

Bien que dispensable, cet ouvrage éclaire l’une des singularités des attachés d’administration, et plus particulièrement ceux d’administration centrale :

L’attaché d’administration centrale est celui qui partage son espace de travail avec des individus particuliers : les énarques.

Un Échec Fondateur au Concours de l’ENA

Après quelques éléments biographiques, l’auteur en arrive au bouleversement fondamental de son existence professionnelle : son échec à l’École nationale d’administration (ENA).

De cet échec, il en tire quelques jugements lapidaires :

« Dans l’administration (…) tout parait joué d’avance. »

Plusieurs récriminations s’ensuivent, alimentées par un sentiment d’injustice, induisant une forme de frustration agressive :

« Il aurait été impensable de tutoyer les énarques, bien qu’ils aient le même âge que moi. J’avais un peu l’impression que doivent avoir les salariés d’une petite entreprise familiale, dans le secteur privé. Ceux qui ne font pas partie de la famille des dirigeants, quelles que soient leurs compétences et leurs qualifications, seront toujours bloqués dans leur carrière, et cantonnés dans les tâches subalternes. »

Une Critique du Système de Concours et de Carrière

Élément assez étonnant pour un fonctionnaire, qui plus est affecté à la Direction générale de la fonction publique (DGAFP), l’auteur se fait particulièrement critique sur le système de carrière, qu’il juge déconnecté des besoins de l’administration.

« Dans l’administration comme dans l’armée, on ne cherche pas du tout à utiliser la formation qu’ont pu acquérir les agents avant leur recrutement. Seuls comptent le statut et le grade. »

« On commence par vous recruter et après, on réfléchit à ce qu’on va faire de vous. »

Puis, plus loin, dans une remarque, une fois encore, tout en sous-entendus et inspirée par un rejet du système de carrière2 :

« Lorsqu’on a été conditionné par des années d’études, on a tendance à croire qu’il faut s’adapter au profil du poste offert, alors que ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui savent adapter le poste à leur propre profil. »

Toutefois, le propos est tellement teinté de ressentiment qu’on peine à y discerner une structuration correctement argumentée3. L’auteur semble plutôt chercher, par l’ironie et le dédain, à marquer sa supériorité vis-à-vis du système.

La Description de l’Administration « Par le Petit Trou de la Serrure »

Une Révélation des Hiérarchies Ministérielles

Arrivé dans une direction dépendant alors du Premier ministre (la DGAFP), pourtant jugée prestigieuse, l’auteur se voit reproché son affectation.

Parmi ces nouveaux collègues, quelques-uns lui conseillent ainsi de partir au plus vite pour choisir la direction générale de l’aviation civile ou la Caisse des dépôts et des consignations, deux administrations qui, encore aujourd’hui, sont réputées pour leurs rémunérations généreuses.

« Le fonctionnaire n’est jamais satisfait d’être là où il est. Il est toujours persuadé que sa situation serait plus enviable ailleurs. »

Des Hiérarchies Toujours Marquées

Encore aujourd’hui, et particulièrement pour les affectations interministérielles (administrateurs de l’État et attachés d’administration de l’État), cette hiérarchie demeure :

- Les ministères économiques et financiers qui comptent plusieurs directions particulièrement prestigieuses :

- la direction générale du Trésor,

- la direction du Budget,

- la direction des affaires juridiques et désormais4

- la direction générale de l’administration et de la fonction publique ;

- Le ministère de l’Intérieur, parce qu’il permet d’accéder à des fonctions préfectorales (très recherchées par certains fonctionnaires) et qu’il compte également des directions emblématiques :

- la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, évidemment…

- la direction générale des collectivités locales,

- les directions « sécurité » :

- la direction généralise de la sécurité intérieure,

- les directions générales de la gendarmerie nationale et de la police nationale,

- la direction générale de la sécurité civile et des crises ;

- Le ministère des Affaires étrangères, sans qu’il soit besoin d’expliquer longtemps d’où vient cette passion chez certains candidats…

- la direction générale de la mondialisation,

- la direction générale des affaires politiques et de sécurité ;

- Enfin, la Caisse des dépôts et des consignations : pour ses rémunérations, son organisation proche du secteur privé et son réseau territorial, particulièrement recherché (Angers, Bordeaux…) ;

- La direction générale de l’aviation civile : pour ses rémunérations, par passion pour les politiques publiques poursuivies.

Des Hiérarchies au Sein des Directions

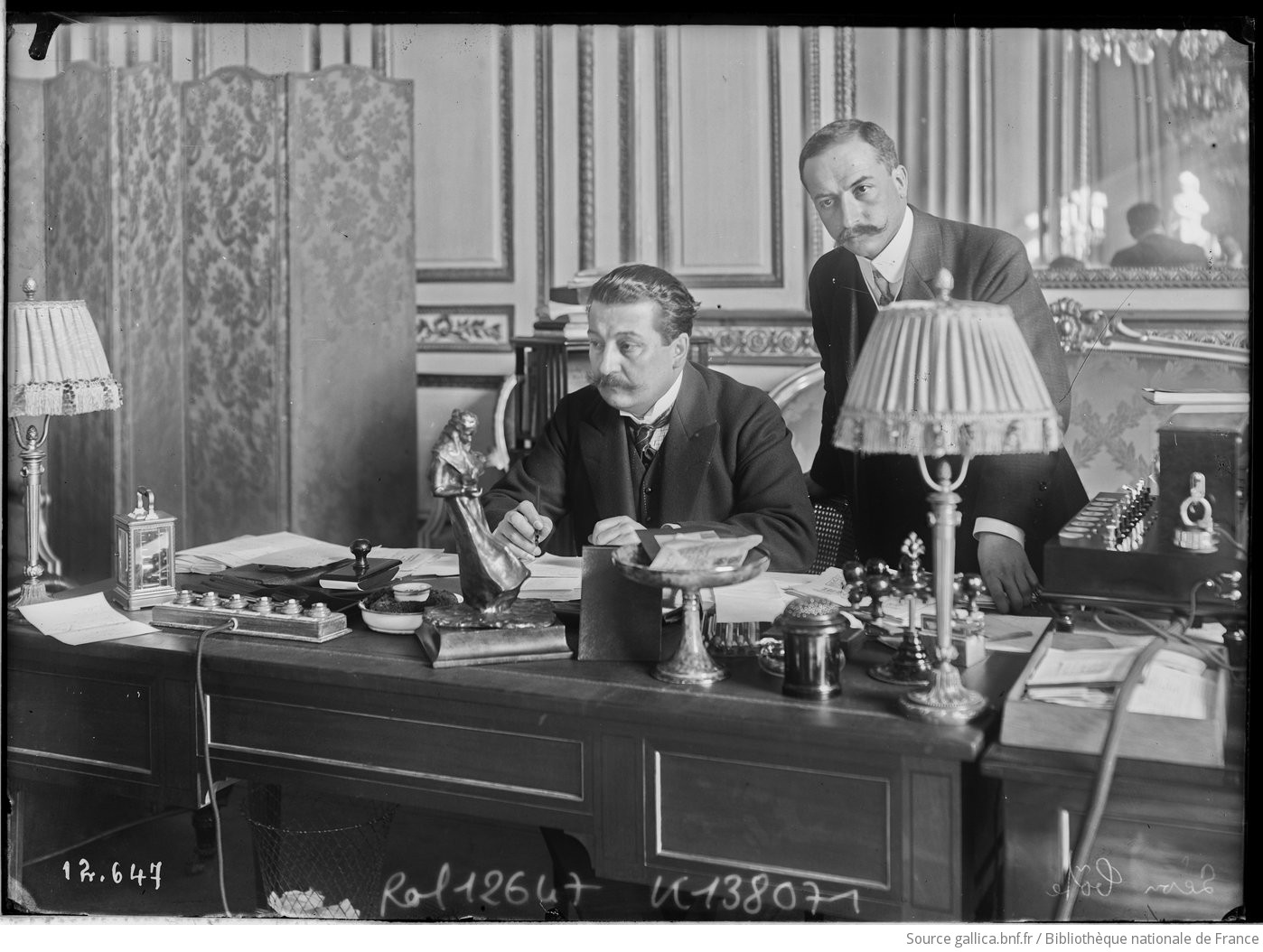

L’auteur évoque sur de nombreuses lignes l’un des instruments de clivage les plus évidents et marqués : le mobilier de bureau.

Si les meubles en bois massifs ont aujourd’hui quasiment disparu des administrations, certains constats demeurent : sur la taille des bureaux (la pièce, comme le meuble lui-même), l’octroi de table de travail et de chaises.

Le mobilier administratif est généralement uniforme, le besoin de distinction n’en est donc que plus important et il est très codifié suivant le niveau de responsabilité.

« Les fonctionnaires civils se différencient les uns des autres, non par des galons, comme les militaires, mais par l’ameublement de leur bureau. »

La Création de l’ENA est Indissociable du Statut de la Fonction Publique

La Conjugaison du Gaullisme et du Communisme

Le premier statut général, de 19465, comme le second, celui de 1981, furent conçus par des ministres communistes : Michel Thorez, pour le premier ; Anicet le Pors, pour le second.

L’autre grand pilier du statut a été initié par Michel Debré dans une « étrange collusion »6 avec les communistes : il s’agit de la création de l’ENA7.

L’auteur précise les objectifs assignés à la création de cette école :

- Centraliser les recrutements pour éviter le favoritisme et la cooptation des différents concours organisés jusque-là et

- Proposer une formation commune à même de favoriser l’interministerialité8.

La création de cette école va de pair avec une promotion de la mobilité sociale :

- Un concours externe (classique), pour les étudiants ;

- Un concours interne, pour les fonctionnaires motivés et méritants, qui constitue la novation du dispositif.

Une Touche de Christianisme

L’auteur rajoute une dernière interprétation dans l’analyse des racines culturelles et politique du statut de la fonction publique : le christianisme.

Chacun jugera.

« Beaucoup de ceux qui veulent entrer dans l’Administration auraient peut-être cherché à embrasser une carrière ecclésiastique sous l’Ancien régime. Pas seulement par opportunisme et désir de bénéficier d’une rente de situation, mais aussi par désir de se dévouer au bien public et par goût d’un environnement hiérarchisé, aux règles strictes. »

« Les fondements du statut général des fonctionnaires se situent donc au confluent de trois traditions : la tradition catholique, la tradition bonapartiste, dans laquelle s’inscrit Michel Debré, fondateur de l’ENA et dirigeant du parti gaulliste, et la tradition stalinienne, qui est celle de Maurice Thorez. Il faut rappeler aussi que Staline était un ancien séminariste… »

Une Promotion Interne en « Trompe-l’Œil »

Cette mobilité professionnelle des internes s’est révélée rapidement biaisée selon l’auteur9, principalement de deux façons :

- Elle a été utilisée par les fonctionnaires les plus diplômés, en guise de rattrapage du concours raté et

- Elle n’a pas permis aux (faux ?) internes de se distinguer au classement de l’ENA dans l’attribution des places ouvertes au titre des « grands corps ». Autrement dit, le caractère « professionnel » de l’École manque sa cible.

Un Système Qui S’Apparente à une Rente Pour l’Auteur

L’élitisme républicain connaît aujourd’hui de nombreuses critiques, françaises10 ou américaines11.

Si, mécaniquement, chaque société organisée tend à créer et à se structurer autour d’un centre de commandement. La problématique de l’élitisme est de séparer et de hiérarchiser les individus, souvent très tôt dans leur vie. Ce faisant, ces sociétés présentent généralement un modèle rigide et laissent peu de place à l’appréciation de la valeur professionnelle en situation réelle, dans la vie des individus.

Les sociétés élitistes sont donc inégalitaires et cloisonnées. Afin de justifier ces inégalités, plusieurs modèles existent, dont le modèle dit « méritocratique »12 qui vise à sélectionner « les meilleurs » par des épreuves censées être incontestables.

« Le système de castes qui existe en France est peut-être encore plus pernicieux que celui qui existe en Inde, parce qu’il est invisible. (…) L’idée géniale, c’est d’avoir justifié des privilèges exorbitants non plus par la naissance, ce qui serait bien sûr injuste, mais par le mérite, en instaurant un concours réellement difficile, et en faisant croire qu’il était ouvert à tous. »

En effet, cette justification (du concours méritocratique) appelle elle-même deux critiques :

- D’abord, elle est réservée à un trop faible nombre de personnes, ce qui nuit à la concurrence au sein même de cette élite ;

- Ensuite, elle est définitive. La réussite au concours de l’ENA garanti l’accès aux plus hautes fonctions de l’État de manière quasiment définitive13.

« La société française distille ses élites au compte-gouttes, et ce qui fait toute la valeur des membres des grands corps, c’est leur rareté. Ce n’est d’ailleurs pas si absurde pour ceux qui bénéficient ainsi d’une rente de situation à vie, précisément grâce à cette rareté. Ils n’ont donc aucun intérêt à accepter une remise en cause de leurs privilèges. »

« Le statut des hauts fonctionnaires français rappelle celui des « Forts des Halles14 » : autrefois, ceux qui parvenaient à soulever un poids très lourd obtenaient le titre envié de « fort des halles », moyennant quoi ils étaient définitivement dispensé de soulever quoi que ce soit, et pouvaient le faire soulever par d’autres. »

Un Élitisme qu’il Considère Fermé, Endogame

« L’un des inconvénients de ce prestige hypertrophié d’un très petit nombre de grandes écoles, c’est la dévalorisation des formations universitaires. »

En dehors de l’École nationale supérieure citée ci-après, les énarques proviennent essentiellement de Sciences Po Paris. La diversité des parcours, des savoirs, des profils… semble secondaire15.

Par ailleurs, l’université française n’est pas exempte de critique pour l’auteur :

« L’université française fonctionne pour la plus grande gloire des professeurs, et se désintéresse complètement des étudiants. »

Une Critique Appuyée Contre les « Normaliens »

L’auteur appuie plus fortement encore ses critiques sur les anciens élèves de l’École normale supérieure (ENS).

« L’anomalie la plus flagrante est le cas des normaliens : (…) Après deux ou trois ans de préparation, ils passent le concours de l’École normale supérieure, et ils sont payés pendant trois ans pour préparer l’agrégation des lycées. Leur salaire est celui d’un fonctionnaire de catégorie B (puisqu’ils ont le bac) (…). Certains se détournent de l’enseignement, et préfèrent passer, juste après l’agrégation, le concours étudiant de l’ENA. Leur grande culture générale, mais aussi le fait d’avoir déjà réussi deux concours prestigieux les fait bénéficier d’un préjugé favorable auprès des membres du jury, qui n’ont souvent pas un jugement très personnel. Il est déjà discutable que le contribuable ait payé la formation de futurs enseignants qui n’enseigneront jamais, et qu’il doive ensuite payer leur scolarité à l’ENA. »

« Contrairement à la classe dirigeante des pays anglo-saxons, qui doit faire de gros sacrifices pour financer les études de ses enfants, la classe dirigeante française les fait donc financer par le contribuable. »

La Création des Attachés d’Administration Comme Corps de Relégation

Une Création du Corps des Attachés en 1955, Pour Seconder les Administrateurs Civils

Le corps des attachés d’administration centrale est créé en 1955, dix ans après la création de l’ENA. Pour l’auteur, ce corps est d’abord créé pour rehausser l’image et les perspectives professionnelles des énarques.

Ici encore, l’attaché d’administration, comme l’auteur, ne semblent exister qu’en contrepoint du haut-fonctionnaire, énarque :

« Le corps des attachés d’administration centrale est créé (…) pour décharger les administrateurs civils de leurs tâches les plus ingrates. Ils seront désormais secondés par un corps de sous-fifres aux perspectives de carrière pratiquement inexistantes, qui doivent pourtant comme eux être titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur pour pouvoir passer le concours de recrutement. »

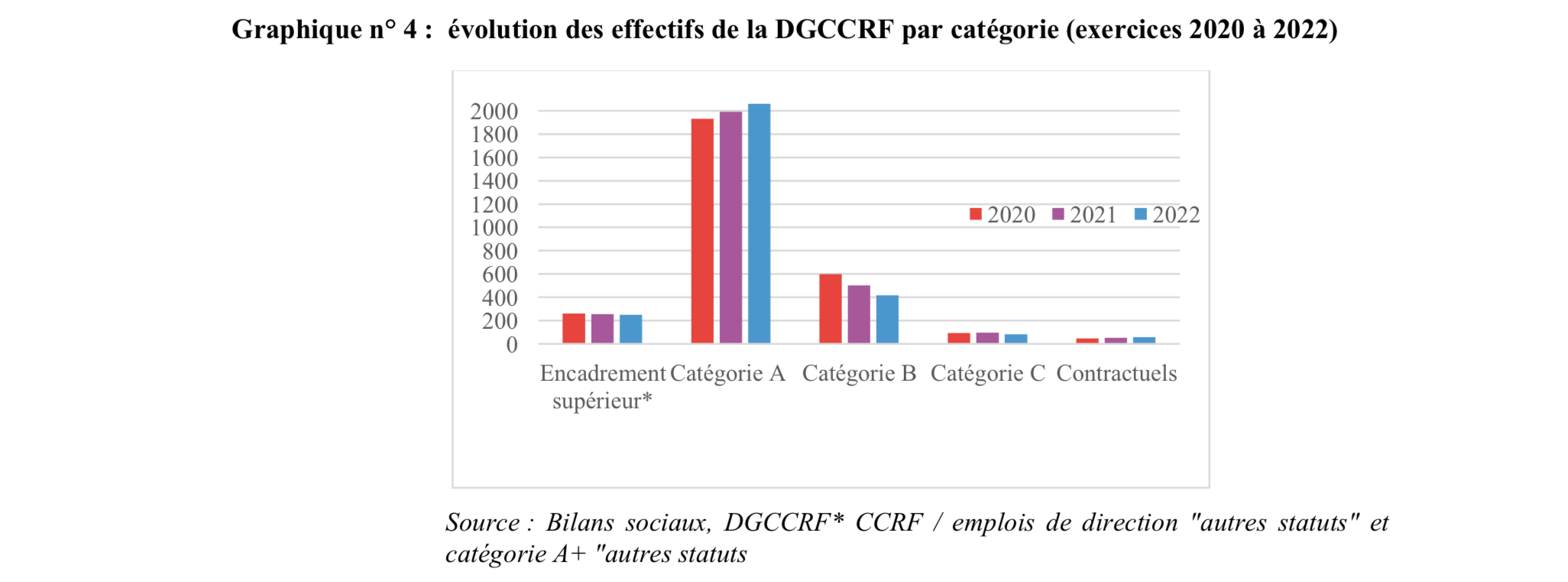

« Ils appartiennent donc à la catégorie A, mais les énarques ne les considèrent pas comme des fonctionnaires de catégorie A à part entière, et emploient à leur sujet le terme dévalorisant de catégorie « A’ », bien que ce terme n’ait pas de valeur juridique. Une autre façon de présenter les choses consiste à dire que les attachés font bien partie de la catégorie A, mais alors les administrateurs civils deviennent des « A+ ». »

Des Perspectives Professionnelles Jugées Trop Maigres

Le ressentiment à l’égard du corps d’attaché d’administration est particulièrement prononcé chez l’auteur et n’est pas, à ma connaissance, observable dans d’autres corps de catégorie A équivalents.

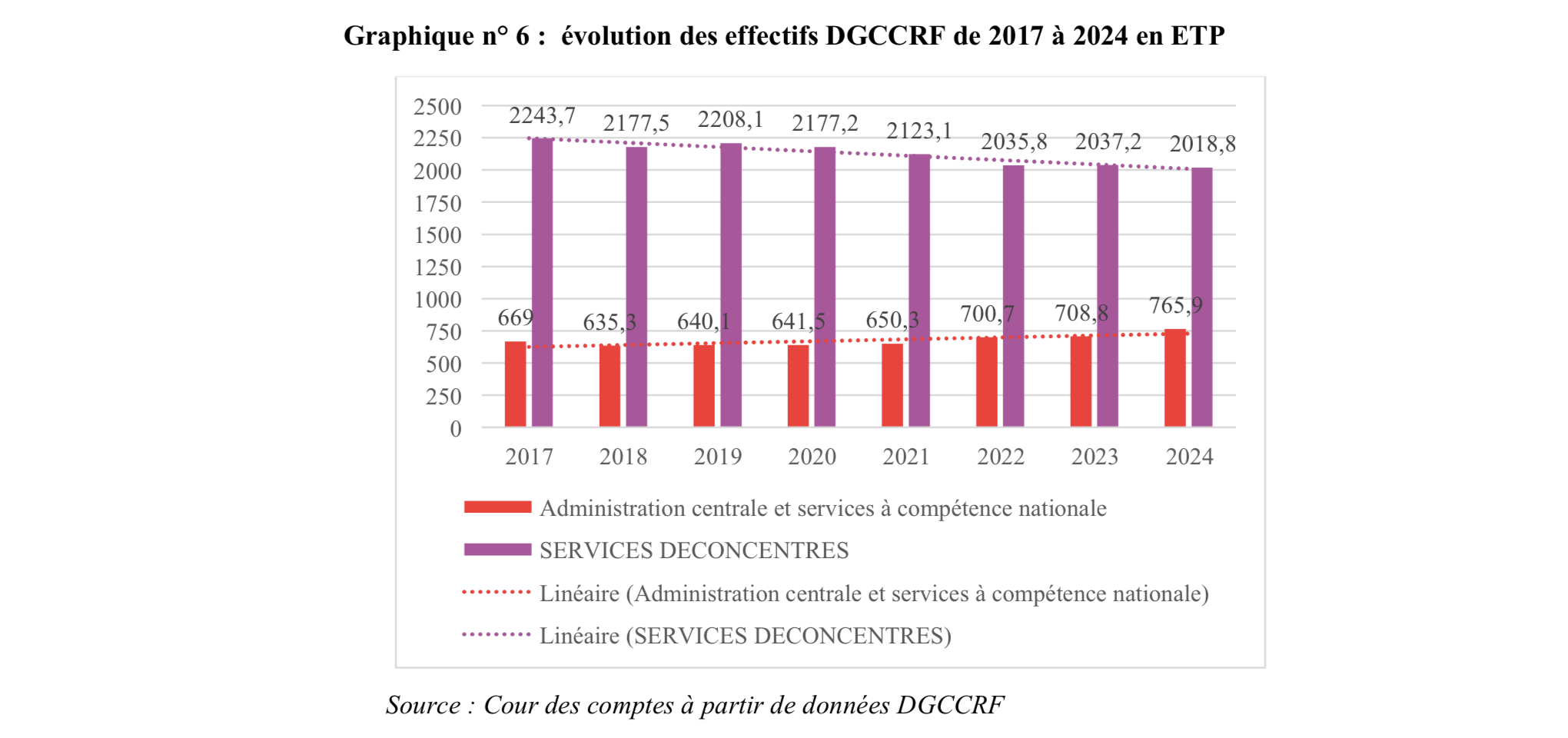

À titre d’exemple, nous avons pu constater dans un précédent article que les inspecteurs de la concurrence et de la répression des fraudes étaient très fidèles à leur corps et leurs métiers.

La spécificité du travail des attachés en administration centrale, en proximité directeur avec les administrateurs, explique probablement ces difficultés.

« Au niveau des catégories intermédiaires et subalternes (…) la frustration est la règle : frustration des administrateurs civils qui n’ont pu accéder aux grands corps, frustration encore plus grande des attachés d’administration centrale dont le sort est intimement lié à celui des administrateurs civils, puisqu’ils ont statutairement l’honneur d’être leurs “collaborateurs directs” (…), mais qui en sont cependant séparés par une ligne de démarcation infranchissable pour la plupart d’entre eux. »

« En effet, les attachés peuvent théoriquement espérer (…) accéder au corps des administrateurs civils, mais la probabilité d’y parvenir est très faible et, de toute façon, rares sont ceux qui y arrivent avant quarante ans. Ils ont donc, même dans la meilleure hypothèse, quinze ans de retard sur les administrateurs civils issus de l’ENA, et ce retard ne se rattrape jamais. »

Pour plus d’informations sur l’accès des attachés d’administration au corps des administrateurs, vous pouvez vous référer à cet article sur le tour extérieur des administrateurs de l’État.

« Les fonctionnaires de catégorie B sont à la limite moins à plaindre que les attachés, puisqu’ils sont recrutés au niveau du bac et qu’ils n’ont donc pas eu la peine de préparer un diplôme d’études supérieures. Par la voie du concours interne, beaucoup arrivent à accéder au corps des attachés, mais leur promotion va rarement au-delà. On est donc dans un système assez scolaire, où les fonctionnaires, au lieu de s’impliquer dans leur travail, passent leur temps à préparer des concours pour essayer d’y échapper. Les cas de hauts fonctionnaires qui ont débuté tout en bas de l’échelle sont quand même assez rares. Pour y parvenir, il faut beaucoup de persévérance, car plus on avance en âge, plus il devient difficile de se replonger dans des études sans sacrifier sa vie personnelle. »

- Dans les locaux de l’actuelle direction générale des outre-mer (DGOM) ↩

- Comme énoncé dans un précédent article (Le recrutement par concours dans la fonction publique est-il fini ?), le concours implique assez largement une forme corporatiste : une autonomie collective et technique. Ce qui peut favoriser certains profils que l’économiste libéral qualifierait de free rider ou passager clandestin. Il ne me semble toutefois pas que ces profils soient les plus nombreux. ↩

- L’auteur est affecté au cœur du système statutaire, dans l’une des directions les plus prestigieuses de la République et il n’en tire… rien. Pas ou peu de textes, aucune interprétation ou argumentation juridique. Dommage. ↩

- La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) est désormais rattachée en gestion au secrétariat généraux des ministères économiques et financiers. ↩

- Le statut de Vichy de 1941 étant évidemment mis à part. ↩

- L’expression est de l’auteur. ↩

- L’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 crée l’ENA et la DGAFP. ↩

- En soulignant qu’il n’existait pas, évidemment, la formation des instituts régionaux d’administration (IRA) – elle-même interministérielle. L’auteur, et c’est dommage, ne parle pas de la création des IRA et de l’institutionnalisation progressive du corps des attachés d’administration de l’État. ↩

- Mais ce constat n’est en rien original. ↩

- Que l’on pense à Michel Crozier par exemple, ou à Pierre Bourdieu (mais sa pensée a vieilli, il me semble). ↩

- Pour ne citer qu’un seul ouvrage récent : The Tyranny of Merit de Michael Sandel. ↩

- La méritocratie comporte, paradoxalement, une part égalitaire en posant l’idée qu’un même savoir délivré à l’ensemble des enfants permet de distinguer « les meilleurs » des « moins bons » de manière juste. Les progrès des sciences sociales démontrent aujourd’hui le caractère léger du principe – sans pour autant enlever aux lauréats des concours leurs compétences, notamment intellectuelles, et aussi leur « mérite »… Contrairement à l’auteur, je ne crois pas au blanc et noir en la matière. ↩

- Voir la partie relative aux sanctions disciplinaires, à partir des constats de Marcel Pochard dans l’intervention de Jean-Marc Sauvé devant les élèves de l’École nationale d’administration : https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-contributions/quelle-deontologie-pour-les-hauts-fonctionnaires ↩

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Forts_des_Halles ↩

- On pourrait ici tempérer le propos de l’auteur en faisant état des prépas talents, du concours pour les docteurs. ↩