Temps de lecture : 15 minutes.

La Cour des comptes a remis un rapport en mars 2025 sur l’accès des jeunes aux emplois de l’État. Ce rapport prolonge les réflexions de France stratégie sur l’attractivité de la fonction publique.

On y décèle surtout une profonde transformation de la fonction publique :

- L’âge moyen d’entrée dans la fonction publique d’État est de plus en plus tardif : 21 ans en 1980, 25 ans en 2010 et 33 ans en 2022 ;

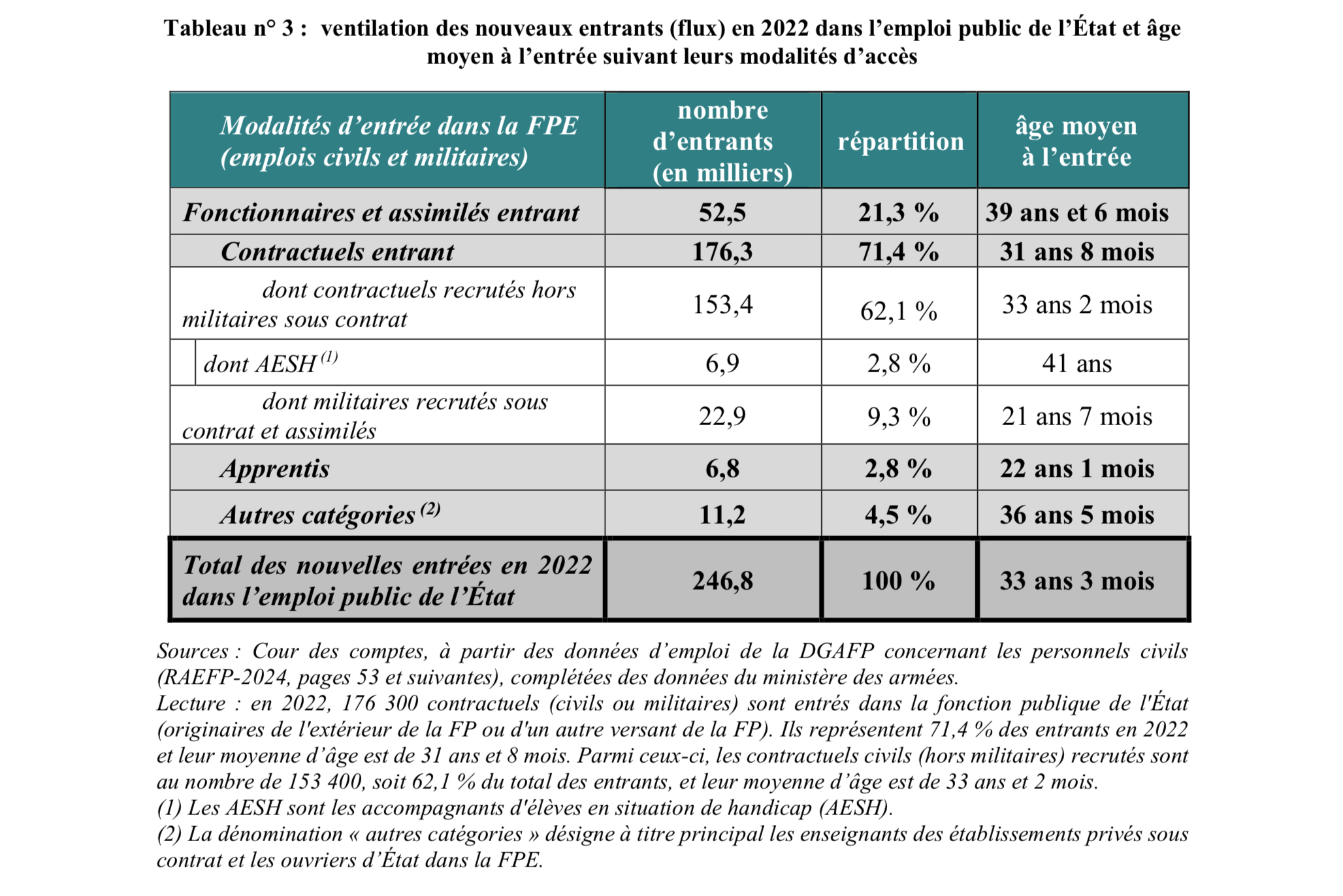

- Les nouveaux entrants sont essentiellement recrutés sur des contrats de droit public (civils ou militaires, à 71,4 %), apprentis ou autres statuts (7,3 %)1. L’entrée dans la fonction publique comme fonctionnaire est désormais très minoritaire (21,3 %).

Bref, c’est notre modèle de fonction publique qui évolue. À suivre, en résumé, les principaux constats de la Cour.

L’Attractivité de la Fonction Publique de l’État est un Défi Majeur Insuffisamment Préparé

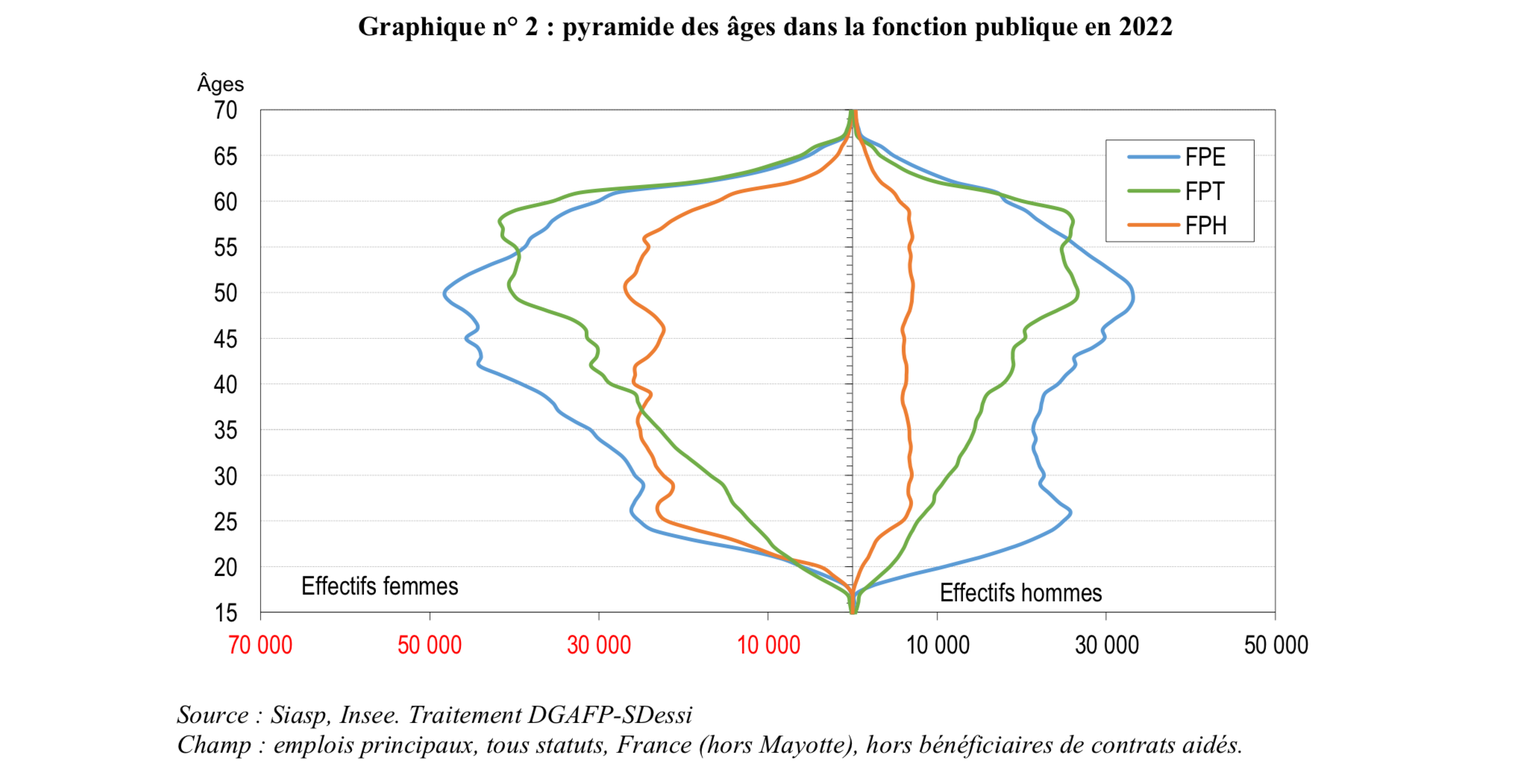

L’État employeur doit affronter un triple défi : le vieillissement des agents publics, des tensions de recrutement et de fortes inégalités territoriales.

Le Vieillissement de la Fonction Publique

Le vieillissement accéléré de la fonction publique est notamment lié aux recrutements heurtés sur les vingt dernières années.

À titre d’illustration, l’âge moyen dans la filière administrative des attachés d’administration, secrétaires administratifs et adjoint administratifs est de 50 ans, les effectifs étant concentrés en haut de la pyramide des âges de leurs corps respectifs.

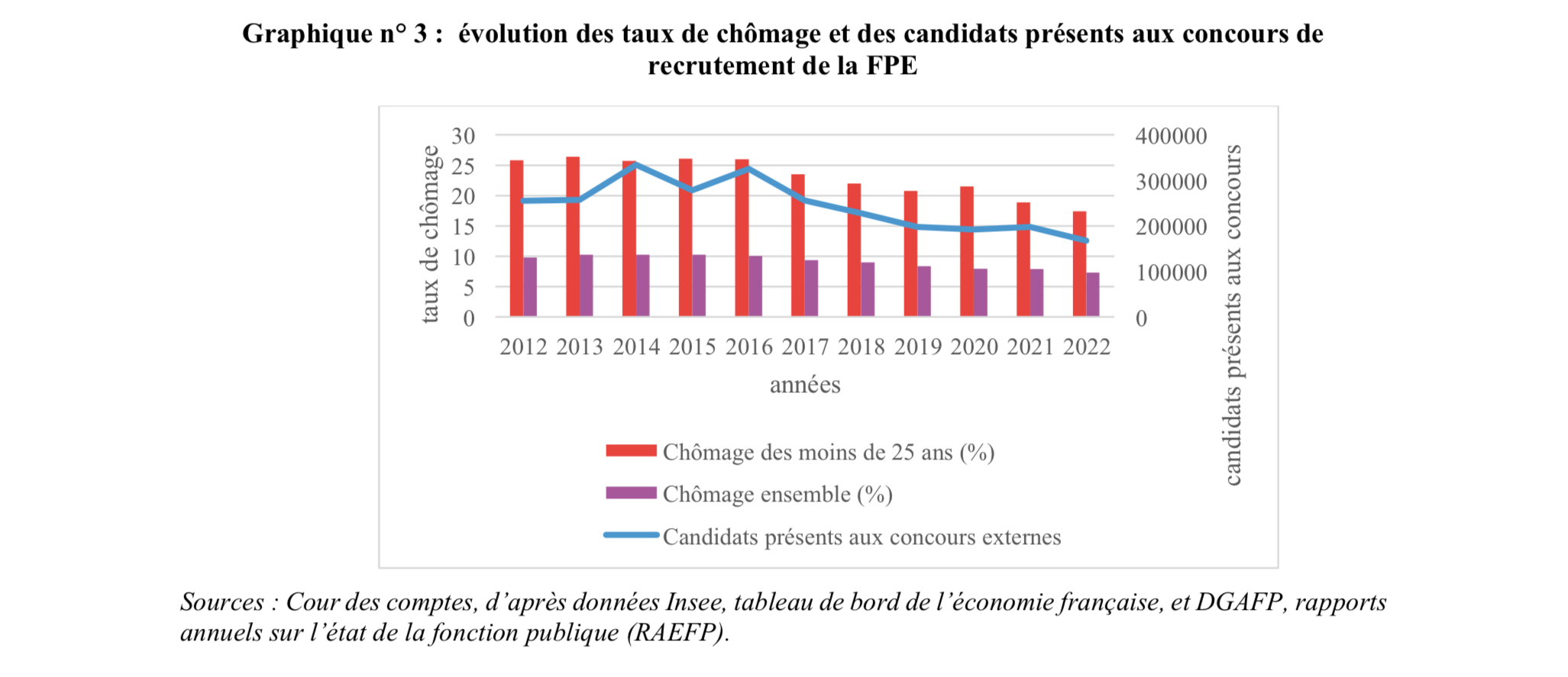

L’évolution défavorable de la natalité (sur nombre de jeunes travailleurs), la baisse du chômage, l’élévation du niveau de diplôme et le relatif déclin de l’attractivité de la fonction publique par rapport aux secteurs privés imposent un double défi : celui d’attirer, puis de fidéliser.

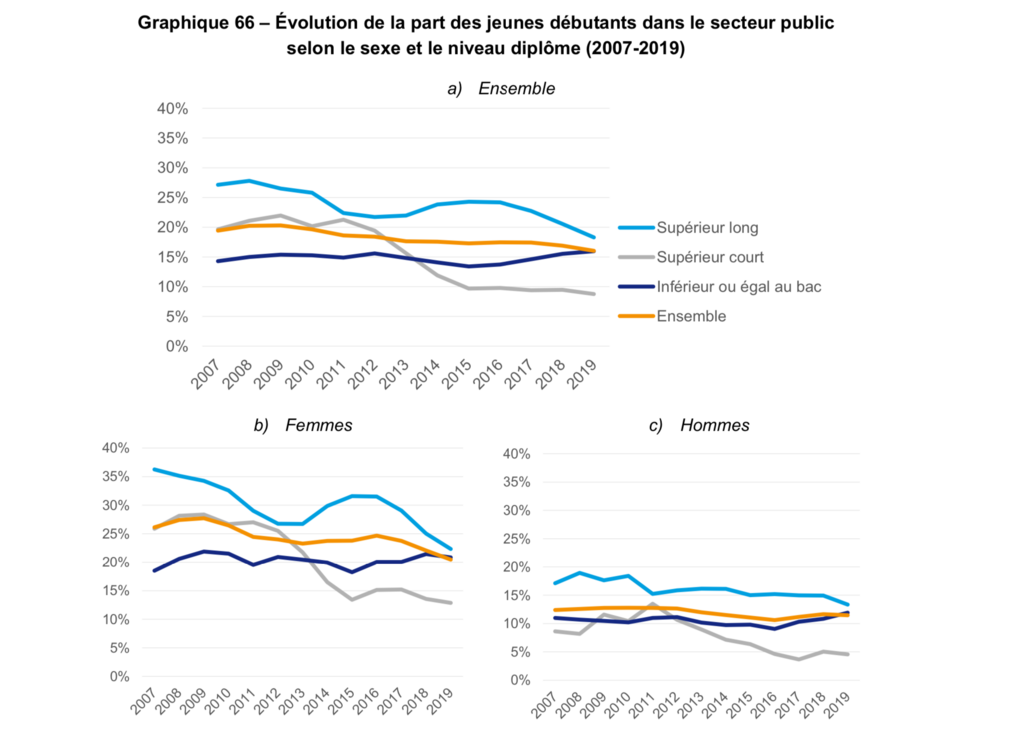

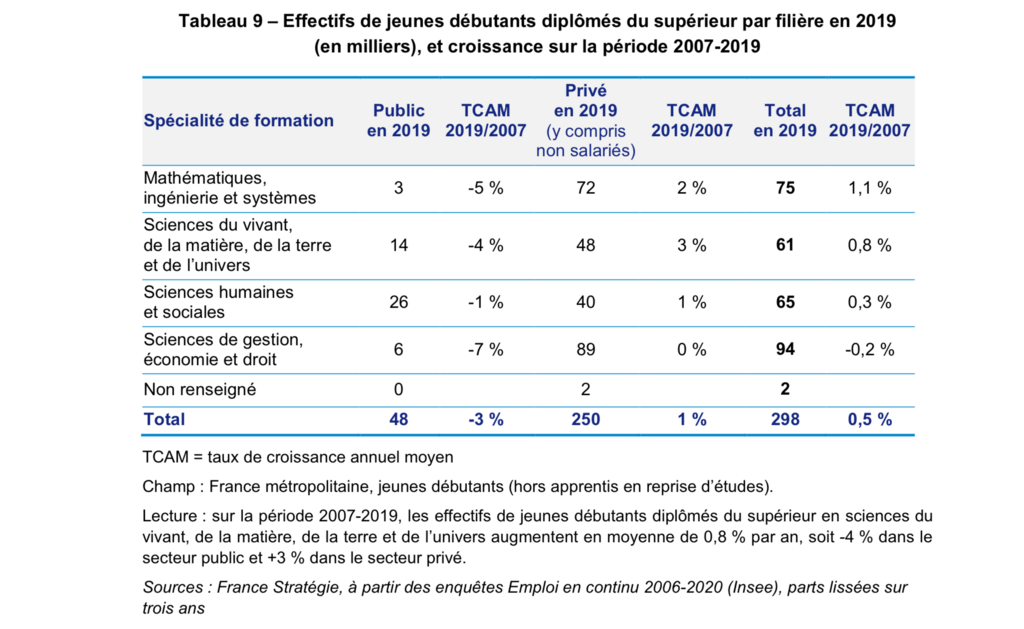

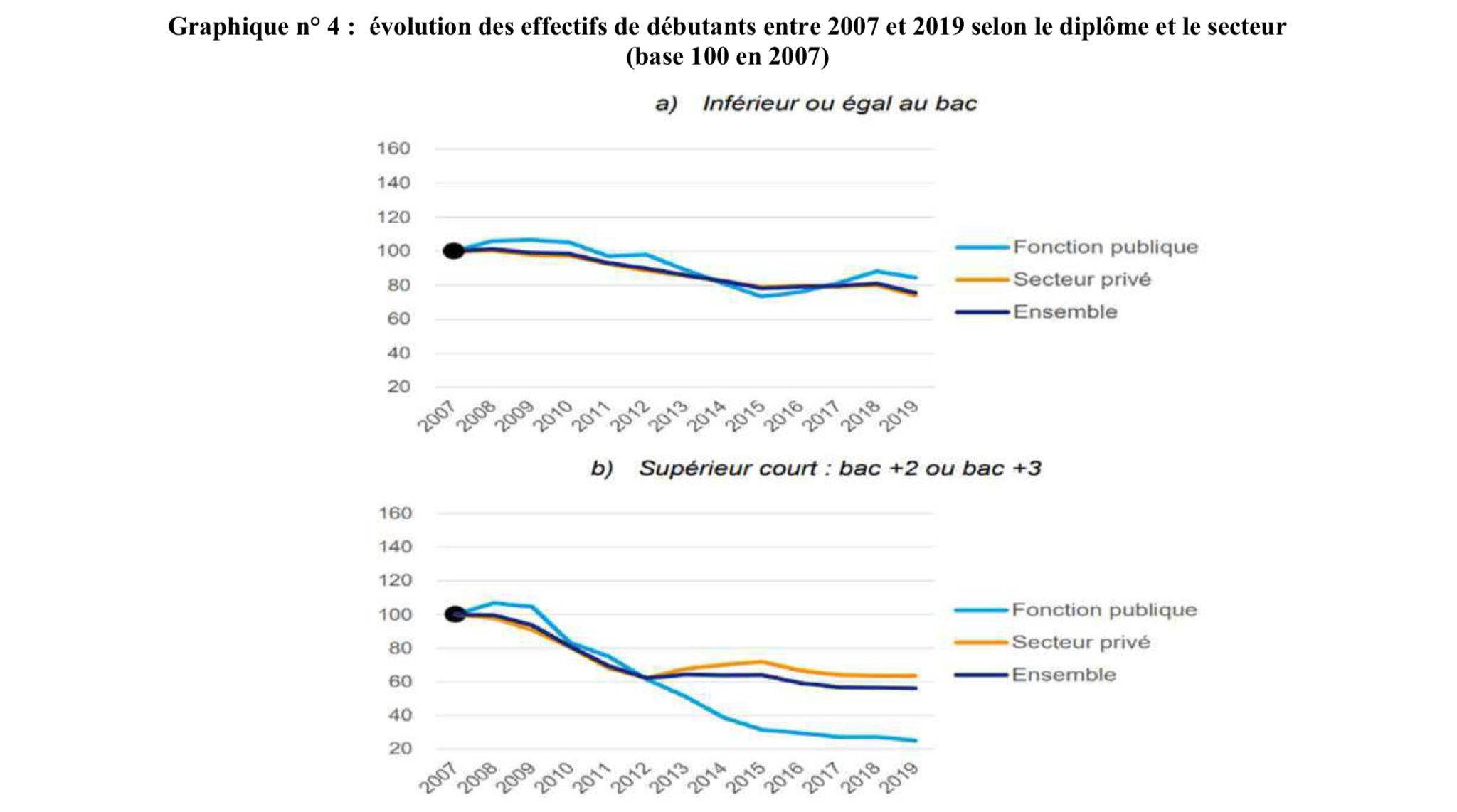

La fonction publique, tous versants confondus, est plus attractive que le secteur privé pour les débutants non diplômés de l’enseignement supérieur. En revanche, les écarts sont importants et croissants, en faveur du secteur privé, pour les bac+2 ou bac+3 et plus encore, pour les diplômés ayant au moins un niveau Master.

Autrement dit, la fonction publique n’attire plus les jeunes les plus qualifiés2.

L’Absence de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences

La situation dégradée des finances publiques (voir l’article des Légistes consacré à la situation des finances publiques en 2024) devrait conduire à une diminution des flux de recrutements.

En conséquence, le besoin de cibler précisément les compétences recherchées devrait être déterminant. Mais, selon la Cour, les ministères présentent encore une gestion « au fil de l’eau », au gré des départs en retraite3.

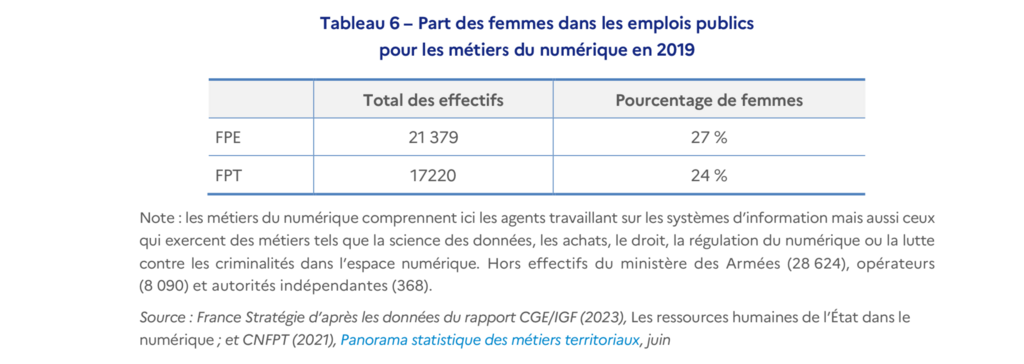

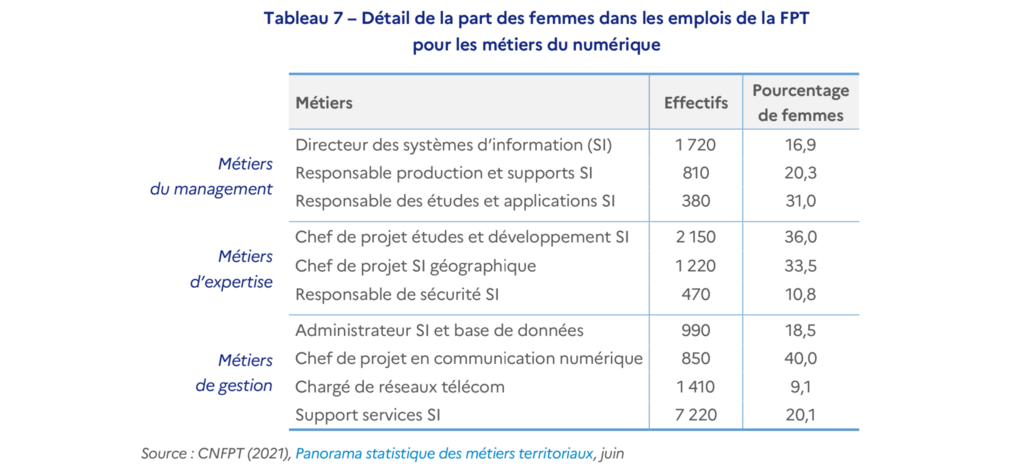

Seuls les métiers du numérique semblent faire l’objet d’une vraie réflexion avec, depuis 2019, un plan d’action conjoint de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et de la direction interministérielle du numérique (DINUM).

50 000 agents de l’État exercent un métier à composante numérique, selon l’Inspection générale des Finances. 57 % d’entre eux pour le ministère des Armées. S’agissant du personnel civil, leur moyenne d’âge est de 47 ans, soit une moyenne plus élevée que celle de l’ensemble de la fonction publique d’État (voir l’article sur les informaticiens du ministère de l’Économie et des finances). Les besoins en recrutements et la forte proportion de contractuels4 accentuent les difficultés de fidélisation.

Des Disparités Territoriales Très Fortes

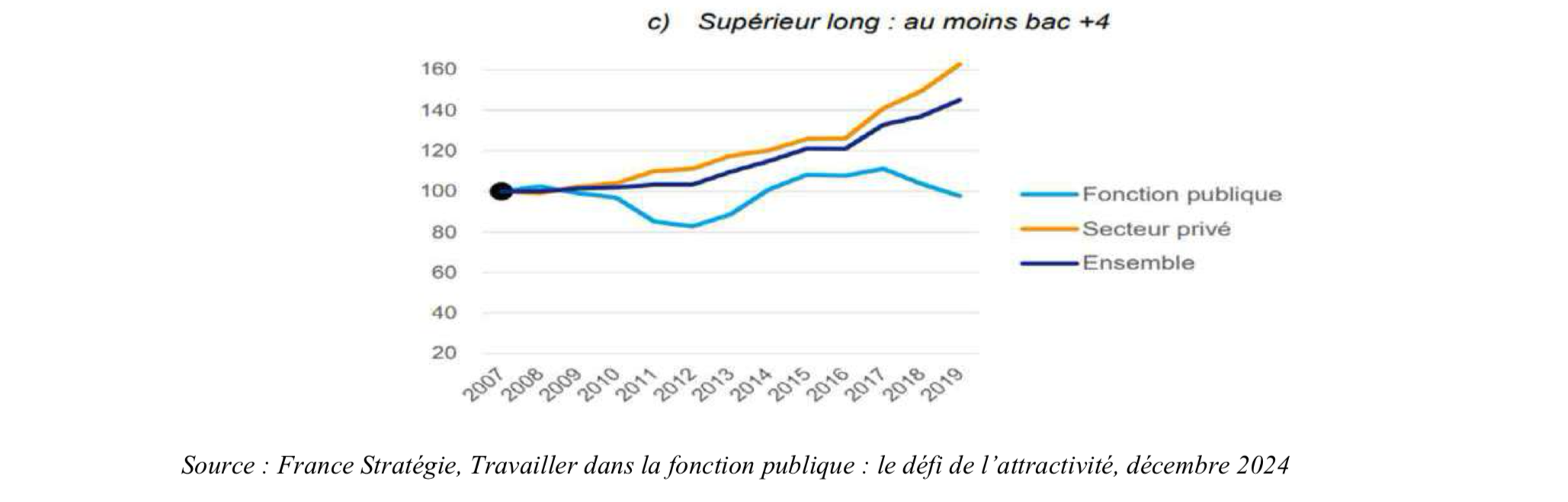

Le concours de professeur des écoles du premier degré (maternelles et primaires) est à affectation nationale, il permet de mesurer précisément ces disparités territoriales. Le nombre de candidats pour un poste va ainsi d’un peu moins de un5 à presque sept6.

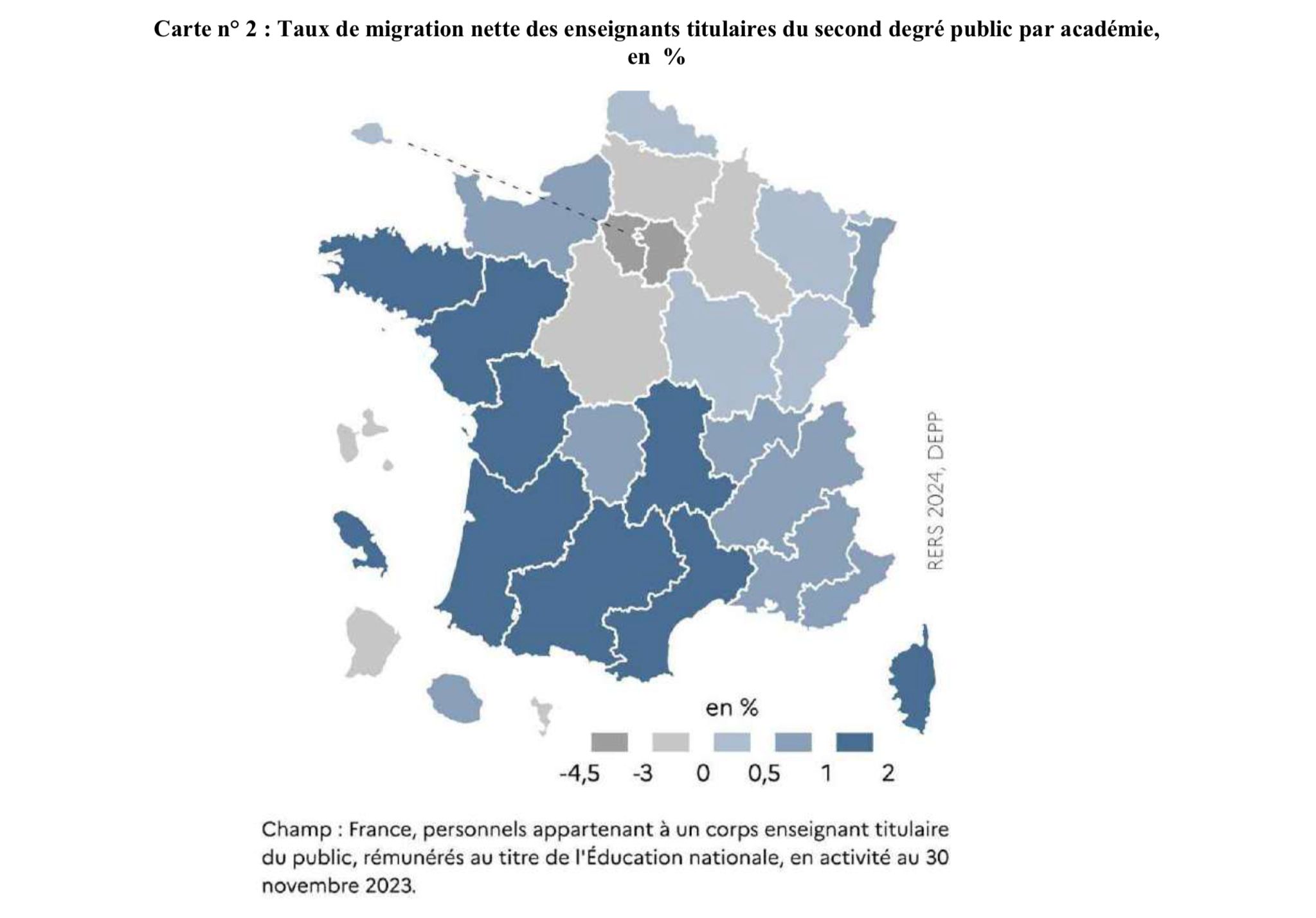

Les concours du second degré (collèges et lycées) sont nationaux. Toutefois, le taux de migration entre académie éclaire une nouvelle fois les dynamiques territoriales.

Ce sujet est, en général, plus prégnant pour les agents de catégorie A, soumis à une plus forte mobilité professionnelle et géographique7.

Les inégalités territoriales constituent désormais un frein au concours. Soit par peur d’une affectation dans un endroit jugé difficile ou reculé, soit, et c’est plus nouveau… pour le lieu de formation lui-même.

Rares sont les écoles de formation ministérielles ou interministérielles à proposer un logement8, la nécessité de trouver un logement et de déménager durant l’année de formation est ainsi considérée comme un obstacle9.

De Nouvelles Attentes de la Part des Jeunes Générations

Le Besoin d’Agir, le Souci de l’Environnement

28 % des actifs de moins de 30 ans10 aspirent à agir sur la société à travers leur travail (contre 14 % pour le reste de la population). Cet intérêt pour l’engagement professionnel (qui rejoint aussi les différents constats de Philippe d’Iribarne, voir l’article consacré à son ouvrage, l’étrangeté française).

Est particulièrement prégnant pour les agents publics, avec des dynamiques ministérielles également très fortes. Les « cultures administratives » sont, en effet, marquées. Que l’on pense au ministère de l’Intérieur, aux Armées, mais également à la Justice, aux Finances publiques, au Travail et aux Affaires sociales, aux Affaires étrangères, à l’Écologie, à la Culture et au Patrimoine…

Or, 80 % des agents du service public11 déclarent « être confrontés régulièrement ou très fréquemment à un sentiment d’absurdité dans l’exercice de leur travail. »

D’autre part, les jeunes de 18 à 30 ans attendent très majoritairement (à 80 %12) des engagements environnementaux et sociétaux forts de leur employeur. À cet égard, la forte concurrence du secteur associatif, voire lucratif, avec les démarches de responsabilité sociétale et environnementale prive l’État d’un avantage comparatif dont il pouvait auparavant se prévaloir.

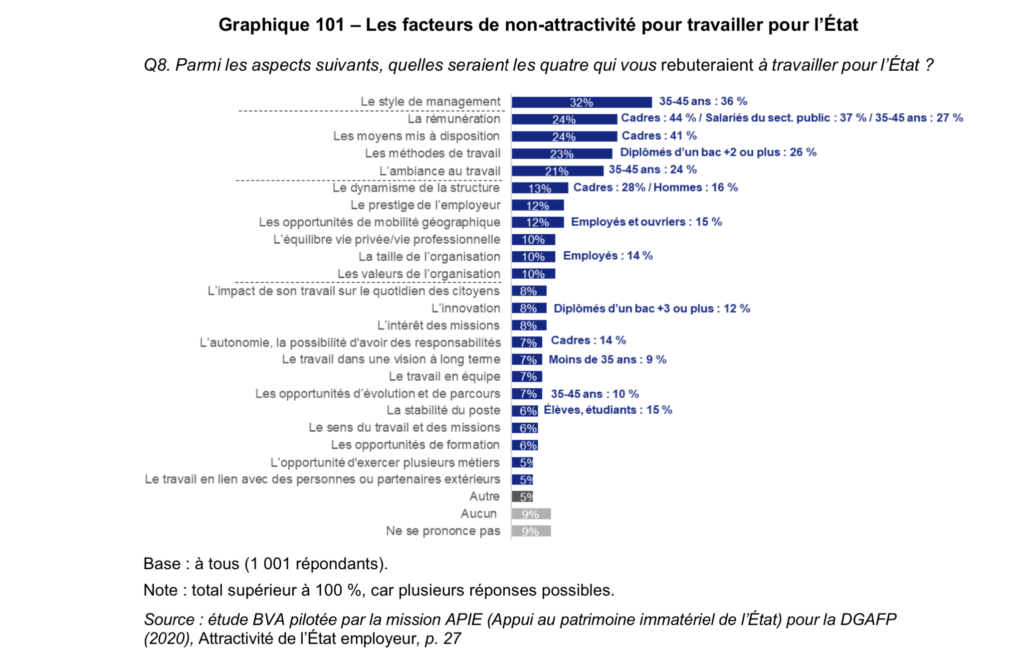

Le Rejet de Certaines Contraintes Associées à la Fonction Publique d’État

Plusieurs particularités ou idées préconçues sont attachées à la fonction publique et nuisent à son attractivité :

- L’immobilier de bureau, qui est jugé inadapté aux besoins d’espaces collaboratifs, conviviaux et connectés réclamés par les jeunes générations ;

- Le télétravail, souhaité par les trois quarts des jeunes, mais ouverts à seulement un quart des agents de la fonction publique d’État13 ;

- Le parcours de carrière, jugé comme linéaire au sein d’un corps de fonctionnaire et ne permettant pas des parcours diversifiés (la réalité est nettement plus complexe, l’État proposant des parcours de carrière extrêmement diversifiés…) ;

- La mobilité géographique imposée au moment du concours : à l’école de formation, puis lors des premières affectations ;

- L’impossibilité de négocier sa rémunération ;

- Le rapport au management, jugé rigide et vertical dans la fonction publique. Partant, un manque d’autonomie au travail.

L’Accès à un Emploi Public est de Plus en Plus Tardif et de Moins en Moins Linéaire

Des Jeunes… de Moins en Moins Jeunes

En 1980, les trois quarts des jeunes rejoignaient l’État directement après leurs études. Ce schéma est aujourd’hui dépassé.

En 2015, seuls 10 % des jeunes dont l’État était leur premier employeur sont entrés avec le statut de fonctionnaire.

La majorité des jeunes enchaînent des emplois atypiques (contrats à durée déterminée et emplois aidés) avant d’être recrutés dans la fonction publique, en particulier pour les concours dont le nombre de places a diminué.

En conséquence, en 2022, l’âge moyen des nouveaux entrants dans la fonction publique d’État est de 33 ans et 3 mois (en comptant les militaires) :

- 37 ans et 8 mois, pour les recrutés par concours externe (voir l’article du blog Les Légistes sur les concours),

- 31 ans et 8 mois pour les contractuels (33 ans et 2 mois en excluant les militaires).

Pour rappel, l’âge moyen du premier emploi dans la population générale est de 21 ans et 9 mois.

Des Places de Plus en Plus Rares dans la Fonction Publique d’État

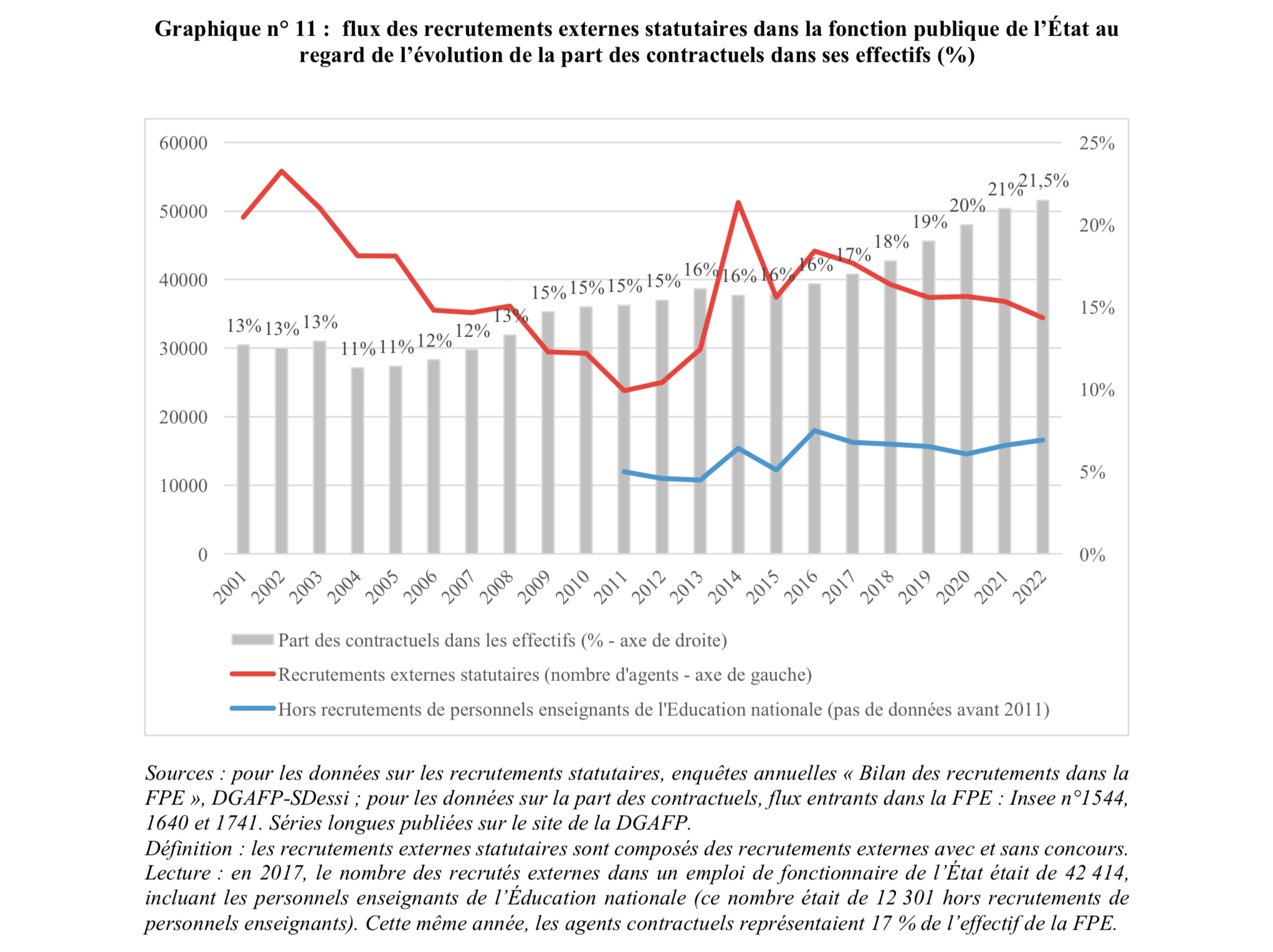

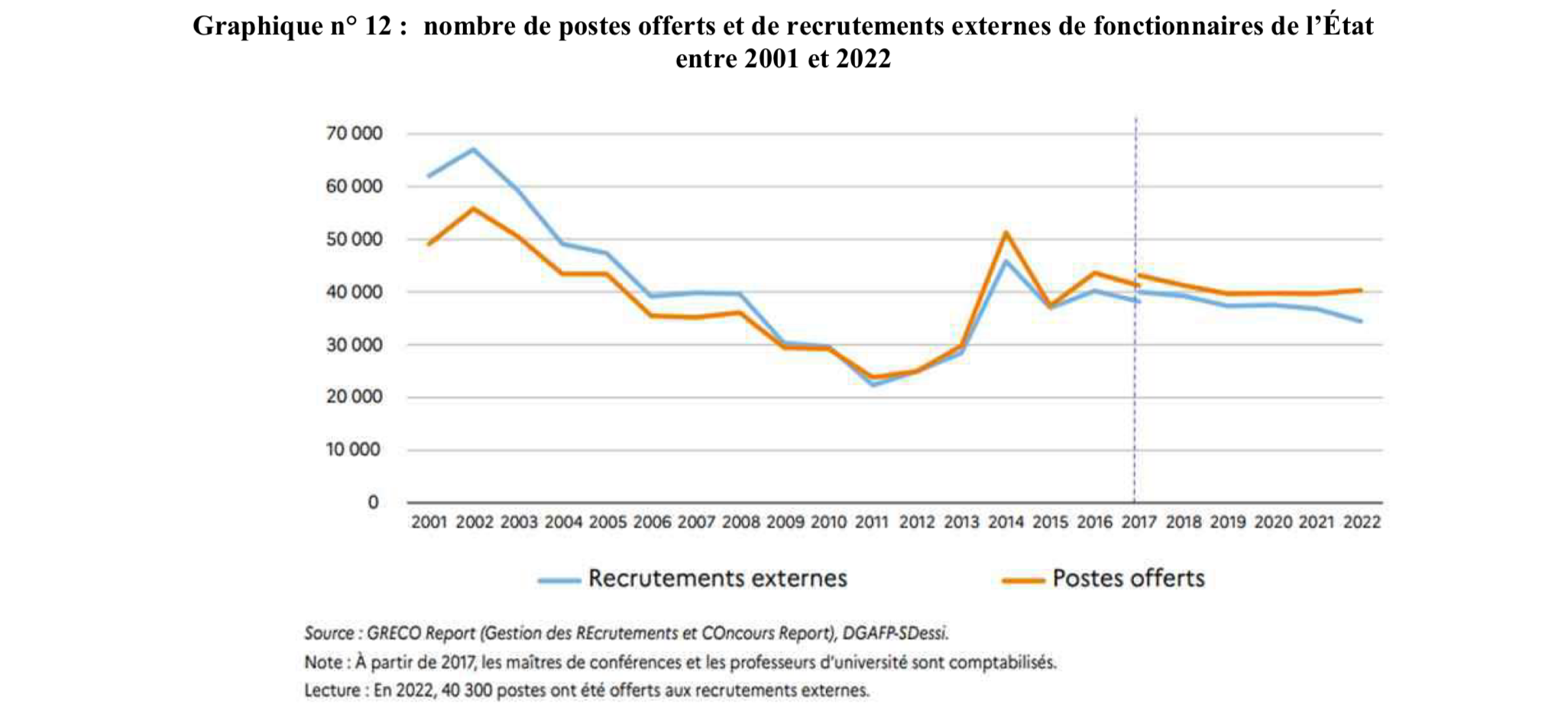

Plus largement, l’État recrute moins qu’auparavant : qu’il s’agisse de fonctionnaires14 ou de contractuels.

La part de l’emploi public dans l’emploi total décroît depuis 2015 (d’une moyenne de 21 à 21,5 % à 19,8 % en 2022) et la part du nombre d’agents de l’État parmi l’ensemble des agents publics diminue encore davantage de 54,2 % en 1990 à 44,6 % en 2022.

Enfin, et comme présenté en introduction, les recrutements réalisés sont désormais très différents. Sur 2022 :

- 71,4 % des entrées sont recrutés sur des contrats de droit public (soit 176 300 entrées),

- 21,3 % des entrées sont recrutés, quasi exclusivement par concours, en qualité de fonctionnaire (soit 52 300 entrées).

Par ailleurs, malgré un turn-over très élevé chez les contractuels, ce qui n’est pas sans déstabiliser les services, le nombre de recrutements continue d’augmenter.

Sur 2022, le solde des « entrées moins sorties » est de + 43 600 en faveur des contractuels et de – 15 900 pour les fonctionnaires.

« L’examen de la composition de ces recrutements externes en 2022, comme dans la dernière décennie, permet de constater que l’accès par concours à la fonction publique de l’État n’est plus la norme privilégiée de recrutement pour y accéder et que le contrat s’impose désormais comme un modèle d’embauche, en début de carrière et parfois au-delà. »

Des Candidats de Plus en Plus Diplômés

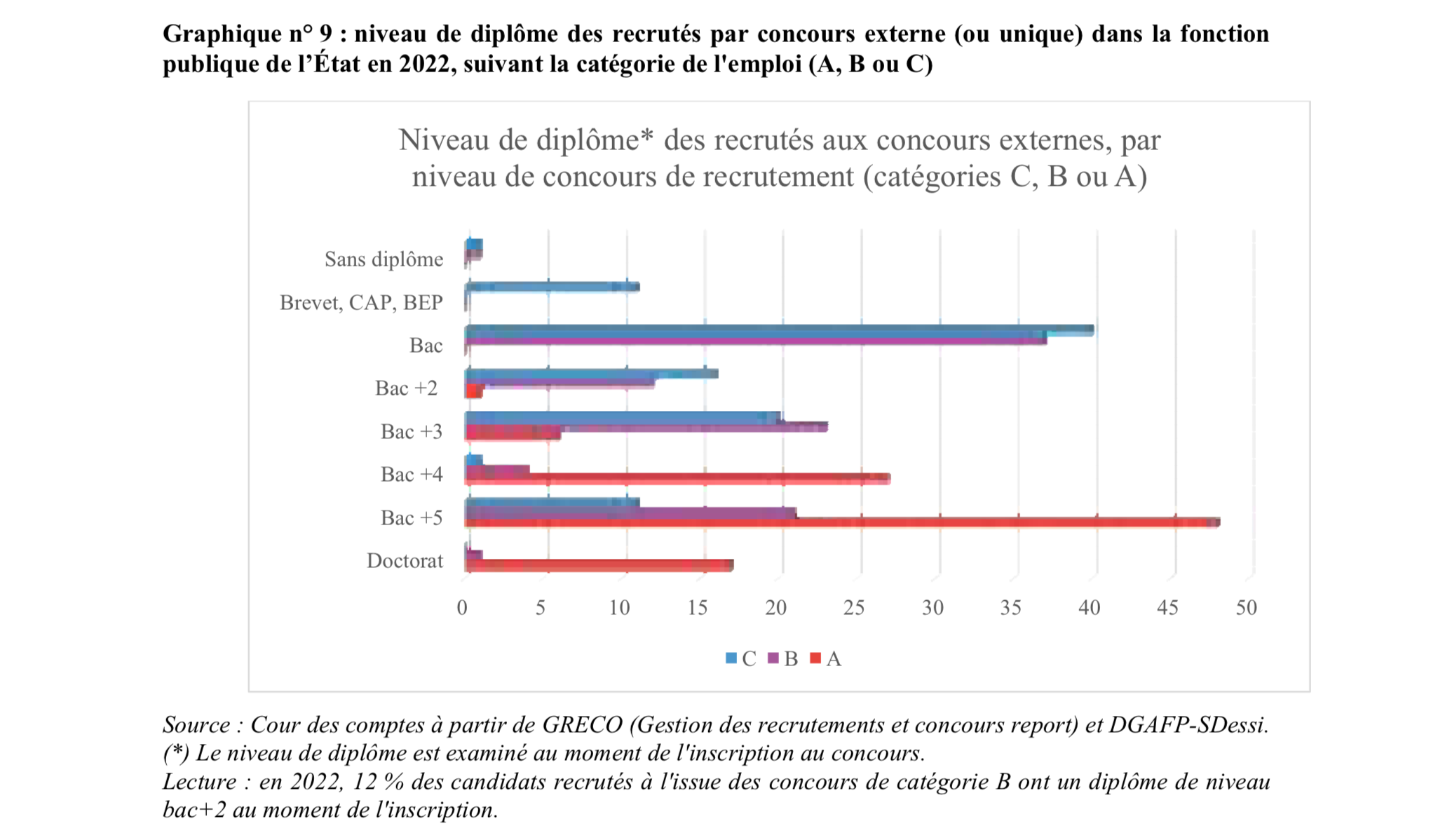

76 % des agents de la fonction publique d’État détiennent un diplôme du supérieur, contre 42 % dans le secteur privé. Ce niveau de diplôme continue d’augmenter et explique pour partie ce phénomène de recrutement tardif.

En 2022, 48 % des agents recrutés dans la fonction publique de l’État à l’issue d’un concours de catégorie C ont un diplôme de niveau au moins égal à bac+2, alors qu’il n’est exigé que le brevet des collèges.

Ce phénomène de surqualification entraine plusieurs difficultés :

- Une exclusion des moins diplômés, donc une moindre mixité sociale ;

- Une inadéquation entre le niveau de diplôme et de compétences du lauréat avec les besoins du recruteur, créant une forme de frustration et de démotivation pour les agents concernés.

Cette élévation du niveau de diplôme tient aussi à :

- L’élévation du niveau de diplôme exigé pour concourir : par exemple, la masterisation des concours de professeur des écoles, professeur certifié, professeur de lycée professionnelle et professeur d’éducation physique ;

- La baisse du nombre de recrutements de catégorie C : 18 400 recrutements en 2002, contre 4 700 en 2022.

Une Absence de Stratégie de l’État Employeur

L’Absence de Suivi et d’Influence Auprès des Contractuels et Apprentis

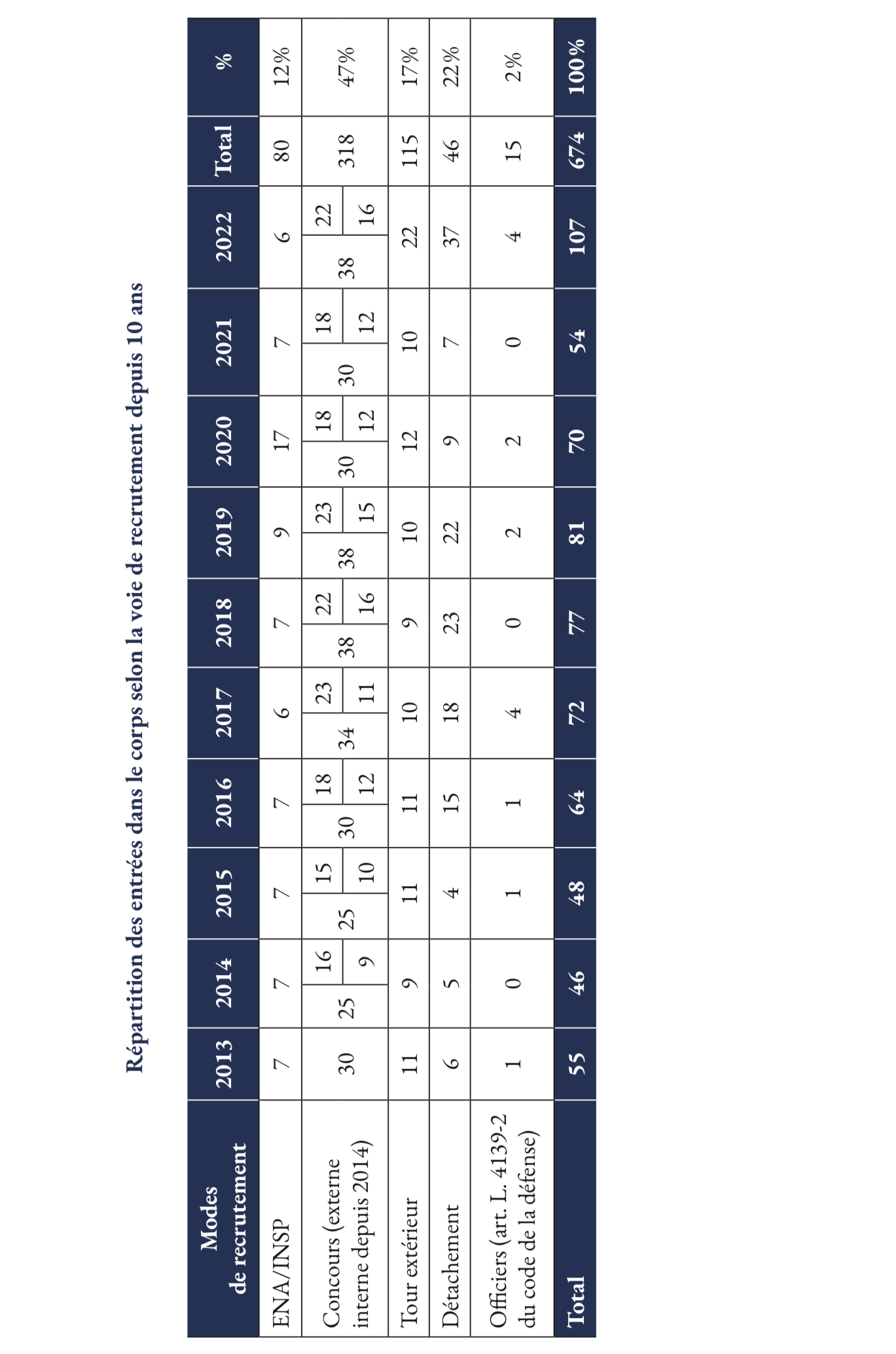

En 2022, sur les 34 400 agents recrutés en externe comme fonctionnaires de l’État, 39 % étaient déjà agents de l’État : fonctionnaires (10 %) ou contractuels (29 %).

Or, la Cour relève l’absence de stratégie de recrutement, d’influence ou de réseau à destination des anciens agents de l’État. En effet, les expériences probantes pourraient utilement servir aux missions des administrations, mais aucune information n’est conservée et a fortiori utilisée pour des recrutements futurs.

À cet égard, les principaux recruteurs de l’État (hors Armées), à savoir les ministères de l’Éducation nationale (et Enseignement supérieur) et de l’Intérieur, ont encore une stratégie quasi exclusivement orientée sur des recrutements par concours.

S’agissant des apprentis, la situation est encore plus paradoxale. La Cour estime le coût salarial et pédagogique (prise en charge des formations) à environ 100 millions d’euros sur l’année 2023. Si elle salue cet effort de promotion de l’apprentissage, elle s’étonne de l’absence de vision stratégique et pratique.

« L’investissement consenti ne trouve pas de déclinaison opérationnelle et statutaire qui confère un avantage à l’apprenti pour un futur recrutement : la durée de l’apprentissage n’est pas valorisable en termes de reprise d’ancienneté ou de durée d’expérience professionnelle. De même, la dimension qualitative de suivi des apprentis (domaines métiers investis et qualifications acquises), dans la perspective de la constitution d’une gestion prévisionnelle des emplois et compétences, est quasi-inexistante, alors qu’ils constituent le vivier naturel de futures jeunes recrues formées et acculturées au monde professionnel. »

Plus largement, la situation des contractuels et des apprentis présente trois lacunes :

- À l’entrée en fonction : alors que les écoles de formation de fonctionnaires proposent des formations souvent longues (de un à deux ans), aucune approche interministérielle ou ministérielle est prévue pour accueillir et harmoniser les connaissances des contractuels et des apprentis.

- À la sortie de l’emploi : comme énoncé plus haut, il n’y a pas de suivi de cohortes, de constitution de réseau, voire d’études ministérielles ;

- Au retour : le contractuel ou l’apprenti qui souhaiterait passer un concours de la fonction publique ne se voit proposer aucun dispositif spécifique. Ses évaluations, sa manière de servir et ses responsabilités passées n’ayant que peu à voir avec les épreuves des concours externes ou internes.

Si l’on comprend aisément le constat pratique dressé par la Cour, on peut toutefois s’étonner qu’elle feigne d’ignorer l’état du droit, selon lequel le concours demeure la voie d’accès normal à la fonction publique. La difficulté tient probablement, et comme la Cour l’énonce ensuite, à cette juxtaposition de système de gestion (voir l’article dédié à la situation des contractuels dans la fonction publique).

Des Recrutements par Concours Moins Sélectifs

La sélectivité moyenne des concours s’est réduite de 2011 à 2022, passant de 12,4 présents pour un admis à 4,9 pour un admis.

Cette sélectivité n’est toutefois pas homogène :

- La sélectivité des concours de professeur des écoles, de professeur certifié et de professeur de lycée professionnel se situe de 2,4 à 3,0 présents pour un admis,

- alors qu’elle demeure, par exemple, très élevée chez les ingénieurs d’études du ministère de l’Enseignement supérieur (19,7 présents pour un admis).

Pour les concours de catégorie B, la sélectivité du concours de greffier du deuxième grade des services judiciaires reste basse et s’établit à 2,8 présents pour un admis, tandis que celle du concours de gardien de la paix est plus élevée (5,1) et proche de la moyenne de la fonction publique.

Enfin, parmi les concours de catégorie C, on peut citer le concours d’adjoint administratif de l’Éducation nationale, avec une sélectivité de 12,5, ou encore celui de surveillant de l’administration pénitentiaire avec une sélectivité de 4,3.

Une Fonction Publique à Deux Vitesses

La Cour relève enfin les difficultés liées à ce recours aux contractuels et à ce manque d’attractivité des concours de fonctionnaires.

« L’évolution croissante du recours aux contractuels et les politiques salariales attractives qui sont développées dans certains domaines à leur intention, suscitent dans le même temps, de la part des directeurs des ressources humaines ministériels, une interrogation sur la pérennité, si ce n’est la solidité, du modèle actuel de coexistence de deux modèles d’emplois et de carrières, au sein même des unités de travail. »

Par ailleurs, cette coexistence complexifie la gestion administrative et humaine.

« Les mobilités sont plus fréquentes et les rémunérations sont négociées et individualisées davantage que pour les titulaires, conduisant parfois à des surenchères que les administrations ne peuvent soutenir budgétairement. Enfin, l’accroissement constant du taux de rotation des agents constitue un facteur de fragilité pour les services de l’État. »

Les Leviers pour Développer l’Attractivité de la Fonction Publique d’État

La Création de Dispositifs pour Attirer de Jeunes Talents

Des initiatives encore limitées, qui se manifestent notamment par le plan « talents du service public » lancé en 2021 par la direction générale de l’administration et de la fonction publique :

- Les « cordées du service public », qui consistent à communiquer sur les métiers publics auprès des établissements scolaires ;

- Les « prépas talents », intégrés aux écoles du service public et destinés à favoriser la réussite aux concours de jeunes défavorisés (près de 1 300 jeunes en 2023) ;

- Des concours « talents » pour quelques concours de hauts fonctionnaires (administrateur de l’État, administrateur territorial, directeur d’hôpital, directeur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, commissaire de police, directeur des services pénitentiaires)15.

Une Meilleure Communication

Une promotion de la « marque employeur » depuis 2023, notamment par la centralisation des offres d’emploi et de la communication de l’État recruteur sur la plateforme « Choisir le service public ».

À cette communication interministérielle, s’ajoute une communication plus traditionnelle, mais pour autant efficace, de certains ministères comme les Armées ou l’Intérieur. Plus récemment, l’Éducation nationale a également choisi de communiquer plutôt sur ses métiers, autour du slogan : « Un professeur, ça change la vie pour toute la vie ».

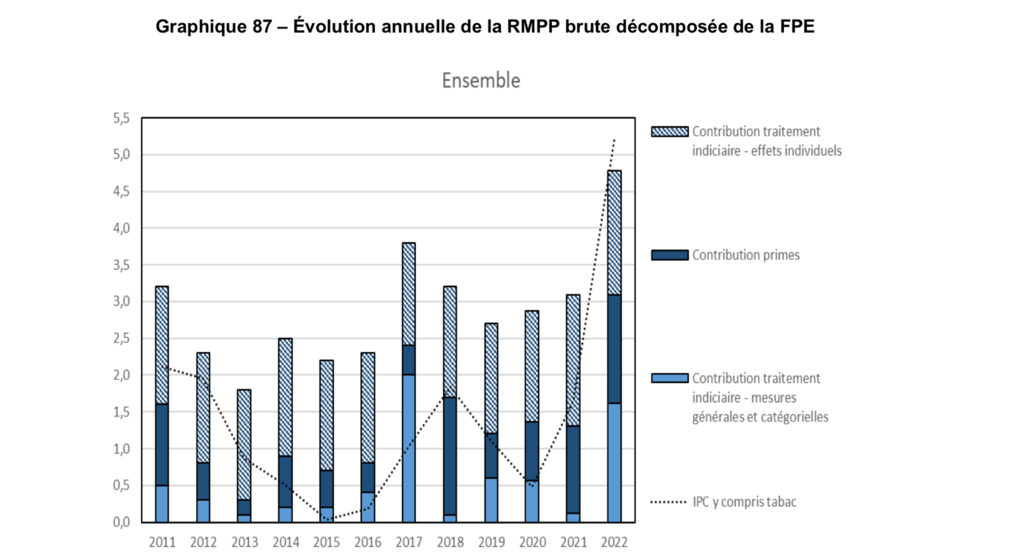

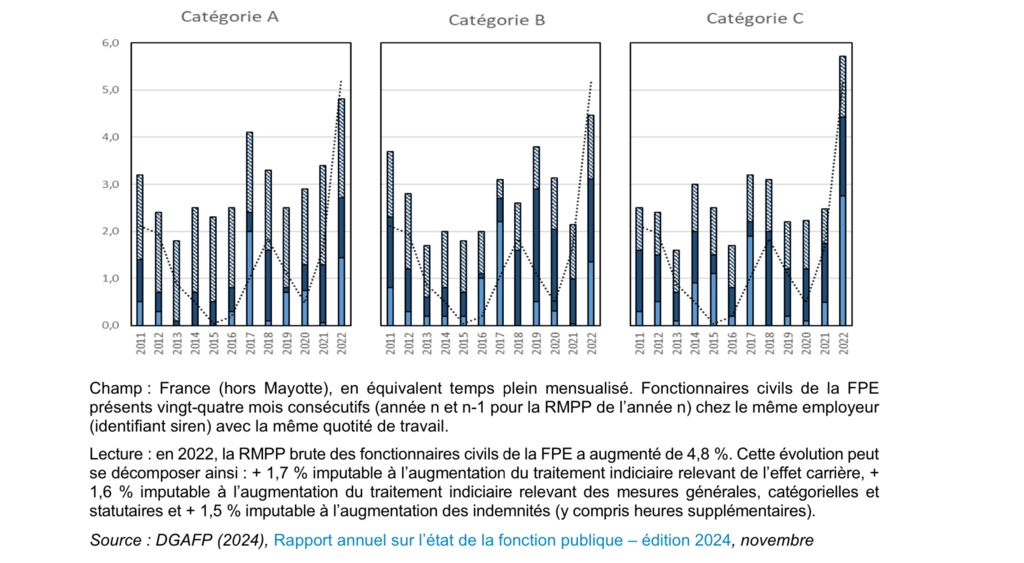

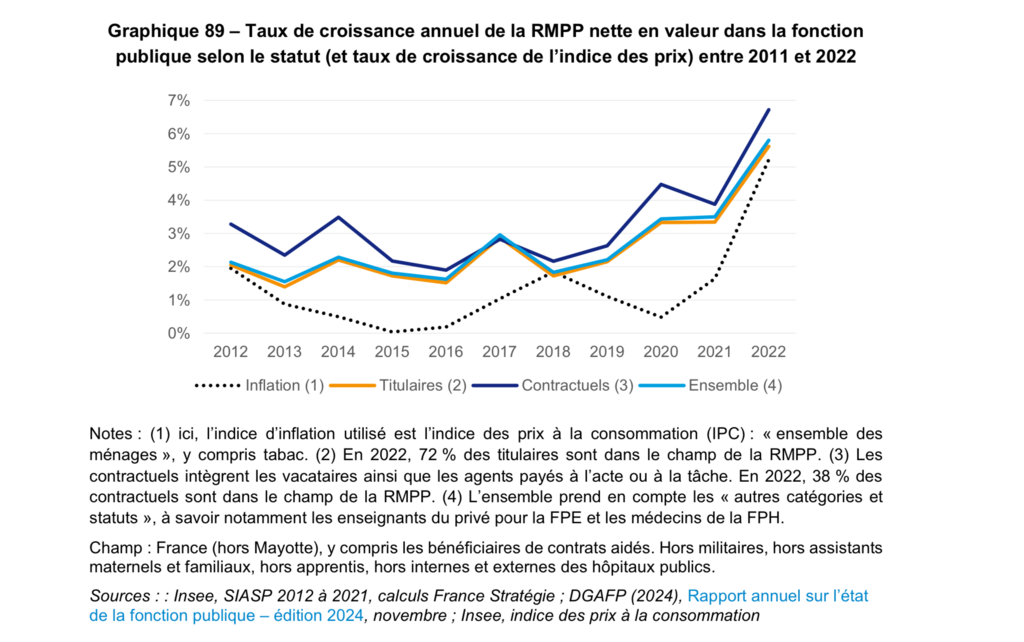

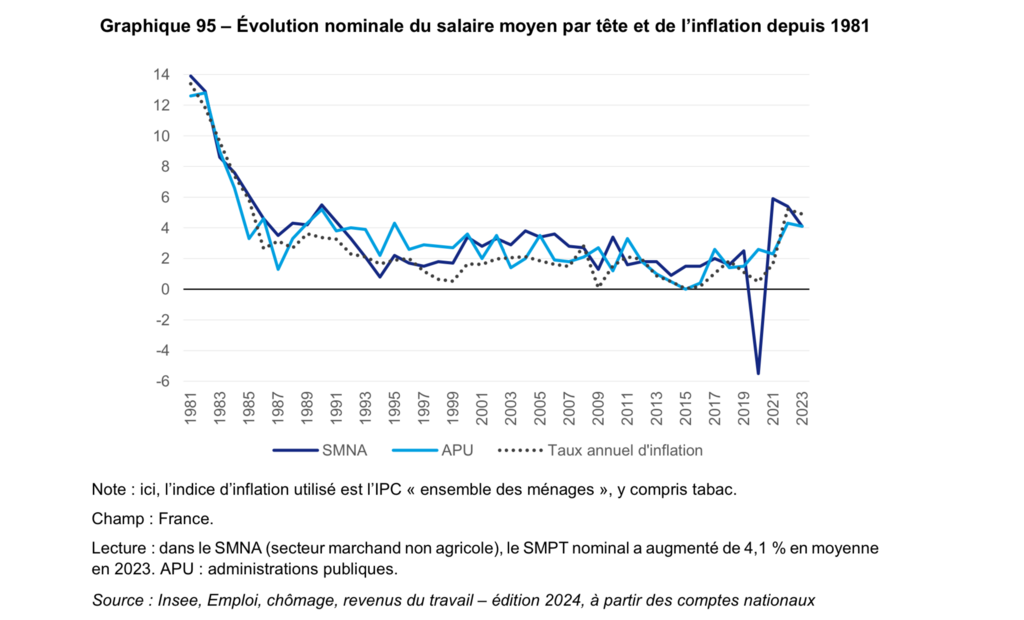

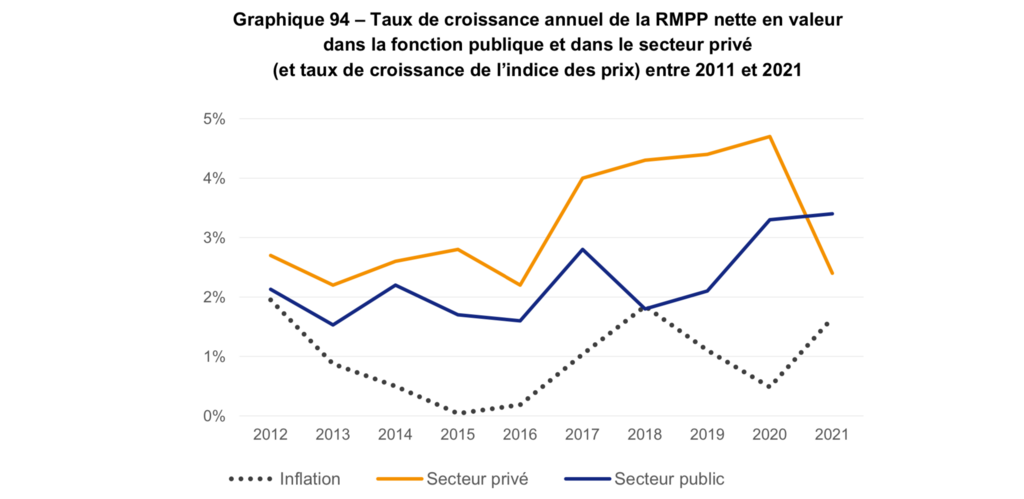

Des Efforts Salariaux à Prolonger

La Cour reprend les constats de France stratégie sur l’affaissement salarial de la fonction publique d’État (et la fonction publique en général) par rapport aux salariés du privé. À l’exception, peut-être, des hauts fonctionnaires (voir l’article dédié à l’évolution des rémunérations des hauts fonctionnaires des ministères économiques et financiers).

La Cour relève toutefois des efforts sectoriels, comme le Grenelle de l’éducation pour les professeurs ou à des protocoles négociés avec les syndicats comme pour le ministère de l’Intérieur.

Enfin, il convient de relever la mise en place d’une politique salariale interministérielle sur les métiers du numérique en 2019 (circulaire dite « Borne » du 3 janvier 2024). Cependant, cette circulaire, semble-t-il peu concertée avec les administrations, donne à nouveau lieu à des difficultés de gestion, tenant en particulier aux différences de traitement qu’elle implique entre titulaires et contractuels (au profit de ces derniers).

Un Accompagnement Social à Cibler et à Développer

L’action sociale interministérielle représente 134 millions d’euros en 2023 et concerne 500 000 agents16.

Les prestations individuelles (généralement sous conditions de ressources) concernent environ 215 000 agents publics (dont un quart de retraités) :

- Chèques vacances ;

- Aide au financement de la garde d’enfants (chèques CESU) ;

- Aide au maintien à domicile ;

- Aide à la première installation (aide unique et générale versée au nouveau fonctionnaire de l’État pour l’assister dans son déménagement17).

Les prestations collectives (hors protection sociale complémentaire) concernent 134 000 agents :

- Réservations de places en crèche ;

- Aide au logement temporaire ;

- Restauration collective d’administration ;

- Accompagnement social.

Un nouveau régime de protection sociale complémentaire est progressivement mis en place depuis le 1er janvier 2025. Adossé à des contrats collectifs négociés entre l’employeur et des mutuelles et assortis d’une prise en charge de la moitié des cotisations (contre 15 euros auparavant).

Enfin, la politique d’accès au logement tend à prendre une place croissante dans la politique sociale de l’État, en particulier en Ile-de-France et dans certaines grandes métropoles.

Plusieurs pistes sont envisagées :

- Une refonte de l’indemnité de résidence18, afin de la faire davantage correspondre aux niveaux de vie des communes ;

- L’accès au logement social ou intermédiaire19, facilité par une centralisation des demandes des agents publics sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr ;

- Enfin, pour certains ministères, par la mise à disposition de logements directement aux agents. C’est le cas du ministère de l’Intérieur, mais surtout des Armées avec un parc de près de 33 800 logements en 2020.

- La catégorie « autres statuts » compte principalement les apprentis, enseignants des établissements privés sous contrat et ouvriers d’État. ↩

- Ce qui est évidemment un problème pour la fonction publique d’État, qui propose principalement des emplois de cadre. ↩

- On pourrait rétorquer que la fonction publique de carrière est nécessairement généraliste, à l’inverse de la fonction publique de métiers. ↩

- L’État ne dispose toujours pas d’un corps de fonctionnaire dédié au numérique avec un niveau de rémunérations attractif. En effet, le corps des ingénieurs des systèmes d’information et communication (ISIC) dispose encore d’une grille de catégorie A classique (comme les attachés d’administration ou les inspecteurs des finances publiques). Celle-ci ne permet pas de proposer des rémunérations comparables à celles offertes dans le secteur privé. ↩

- Créteil, Versailles, Grenoble, Paris. ↩

- Bretagne, Clermont Ferrand et Corse. ↩

- Les agents de catégorie B et C sont plus souvent recrutés localement et présentent des trajectoires professionnelles, en moyenne, plus linéaires. ↩

- C’est le cas par exemple de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) notamment chargé de la formation des inspecteurs du travail. C’est aussi le cas pour les écoles de formation des policiers. ↩

- Voir par exemple l’enquête du ministère de la transition écologique et de la cohérension des territoires sur le concours de Technicien supérieur principal du développement durable. L’école est située à Valenciennes. ↩

- Étude de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep). ↩

- Collectif « Nos services publics ». ↩

- Enquête OpinionWay. ↩

- Un seuil légèrement supérieur au secteur privé et très supérieur aux autres versants de la fonction publique : 13 % en territoriale et 8 % en hospitalière. ↩

- Le nombre de fonctionnaires recrutés par l’État est passé de 77 000 en moyenne entre 1991 et 2001 à 38 000 en moyenne entre 2017 et 2022. ↩

- Alors que l’endogamie sociale est particulièrement élevée dans la fonction publique en général, on peine à comprendre ce souhait de vouloir réserver des plus hautes fonctions administratives à quelques jeunes issus de milieux plus populaires. Cela peut malheureusement s’interpréter comme un « gadget » au regard des centaines de milliers de recrutements réalisés chaque année. ↩

- Soit une moyenne de 268 euros de dépenses annuelles par agent concerné. ↩

- Cette aide est une contrepartie à la première affectation suite au concours. Elle permet de financer le coût du déménagement. Elle est de 1 500 euros pour les métropoles et les quartiers prioritaires de la ville ; de 700 euros dans les autres cas. Son montant demeure modeste (13 millions d’euros en 2023). ↩

- Créée en 1919, il s’agit de l’une des plus anciennes primes encore en vigueur. ↩

- Encouragé par l’investissement de l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) qui permet

d’accéder à l’offre locative de CDC habitat via un espace dédié. Cette offre présente un niveau de prix légèrement inférieur au marché, de l’ordre de 10 %, pour des biens comparables. ↩