Temps de lecture : 9 minutes.

Petit ouvrage (160 pages) d’un très grand auteur1, consacré à l’examen des nouvelles interactions public-privé des plus hauts agents de l’État. Particulièrement intéressant pour sa conclusion.

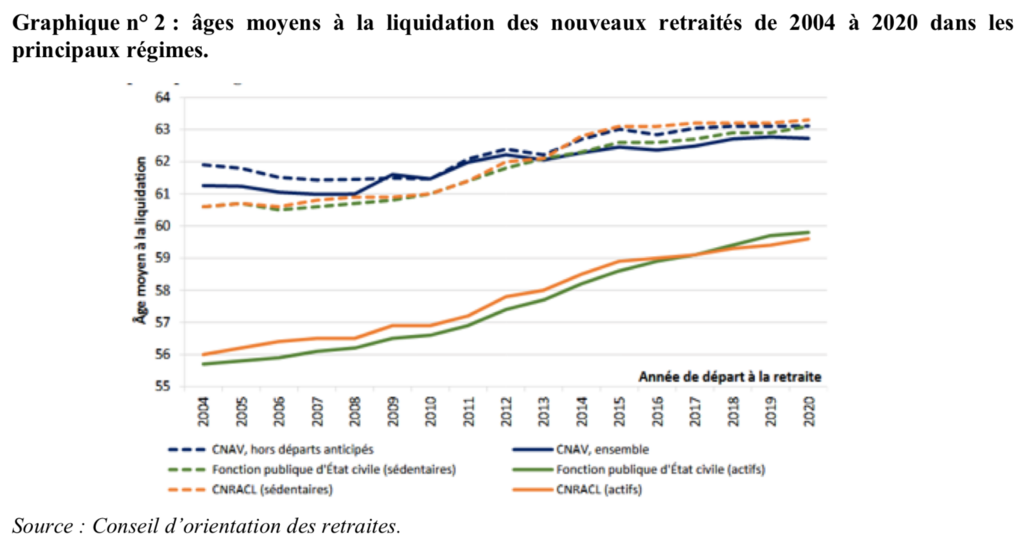

Elle interroge toutefois sur le positionnement attendu de l’État et de ses serviteurs. Est-ce que la fonction publique doit être réservée à une classe professionnelle étanche ou doit-on au contraire favoriser les échanges ? La question se pose avec plus d’acuité aujourd’hui que l’entrée dans la fonction publique est plus tardive et moins linéaire (voir l’article des Légistes sur le rapport de la Cour des comptes consacré aux jeunes et aux recrutements de l’État).

Emmanuel Macron et la Société Civile

L’auteur commence son ouvrage par ce qu’il qualifie de nouvelle circulation de l’élite politique : « entre public, privé et public ». Autrement qualifié de « revolving door » ou en bon français : « rétropantouflage ».

Une « Privatisation2 » de l’Entourage du Président de la République

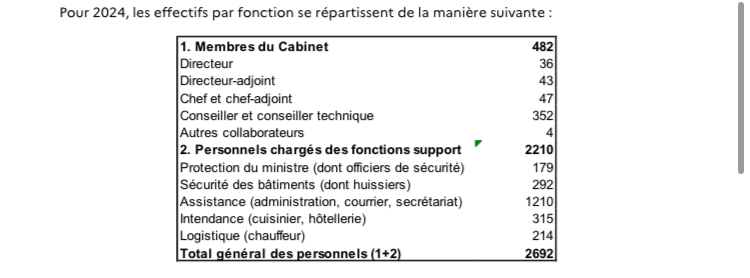

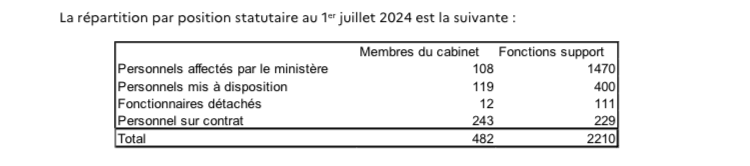

À cet égard, la Composition du Cabinet d’Emmanuel Macron est symptomatique :

À sa nomination comme chef de l’État, 19 des 45 conseillers proviennent du secteur privé. Sur les 26 conseillers issus de la fonction publique, 16 sont énarques, dont 3 diplômés d’écoles de commerce et plusieurs autres diplômés de facultés américaines.

Un Gouvernement Comptant Très Peu d’Agents Publics

Le premier ministre Édouard Philippe et son directeur de cabinet (Benoît Ribadeau-Dumas3) présentent les mêmes spécificités : public-privé-public.

Bien que Bruno Le Maire n’ait jamais exercé de fonctions dans le privé, la quasi-intégralité de son cabinet est également originaire du privé, énarque ou non.

Au total, le gouvernement d’Édouard Philippe compte « seulement » deux énarques sur vingt-neuf ministres. Les ministres sont essentiellement des professeurs, médecins, juristes ou représentants du monde associatif.

À titre de comparaison, le gouvernement de Valls comptait seize ministres, dont :

- Cinq énarques ;

- Marisol Touraine, normalienne et nommée au Conseil d’État par le tour extérieur ;

- Quatre enseignants ;

- Deux avocats et

- Quatre professionnels de la politique.

Une Assemblée Nationale Profondément Renouvelée

L’Assemblée nationale présente le même visage que l’Exécutif. Elle compte ainsi, pour la première fois de l’histoire de la Vᵉ République, une majorité de députés de la société civile.

Pour autant, et selon l’auteur, la verticalité voulue par Macron et en partie portée par son cabinet tranche rapidement avec cette image d’ouverture.

Le Rôle Joué par le Non-Cumul des Mandats

À l’élection de la nouvelle Assemblée nationale en 2017, 75 % des députés sont des primo-députés. 188 n’ont jamais exercé aucun mandat local. Par ailleurs, il leur est désormais interdit de cumuler leur mandat avec un mandat local.

En 1998 et en 2008, près de 90 % des députés de l’Assemble nationale cumulaient leur fonction de député avec un mandat local.

Pour l’auteur, cette règle de non-cumul et la très grande jeunesse du parti présidentiel ont « contribué à briser le processus de professionnalisation du politique ».

« On mesure ainsi l’ampleur du bouleversement qui frappe un monde parlementaire tourné davantage vers l’économie, le monde des affaires, des innovations technologiques, de l’informatique, peu socialisé à la politique, disposant d’un moindre ancrage politique local, moins inséré dans une carrière politique, ayant moins accès aux réseaux politiques nationaux, au monde des cabinets, de la haute administration, aux sommets de l’État. »

Le Rôle Joué par les Énarques, Qualifiés par l’Auteur de « Gardiens de l’État »

Les Énarques Constituent la Structure de Commandement de l’État et Sont Recrutés par Concours

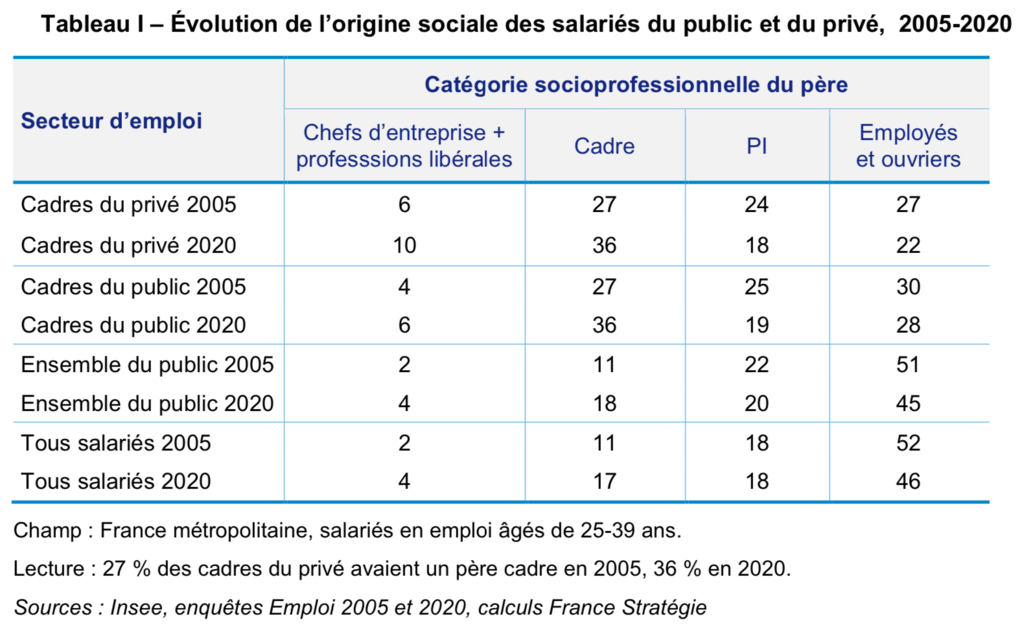

Pour Birnbaum, les travaux sur l’ENA se concentrent trop souvent sur la reproduction sociale, sans égard pour le caractère « méritocratique du recrutement des élèves ».

L’auteur considère ces hauts-fonctionnaires comme les véritables « gardiens de l’État » et l’ENA comme l’école permettant la promotion et la continuité de ces valeurs4.

Il reconnaît toutefois : « son exceptionnalisme lié à la centralisation française » et : « son statut dans l’accélération de la carrière des hauts fonctionnaires qui n’a guère d’équivalent à l’étranger. »

Une Partie des Énarques Rejoignent le Secteur Privé

Cependant, en dépit du recrutement « méritocratique », l’auteur conçoit la nécessité de tenir compte des nouvelles réalités. Il cite ainsi Luc Rouban :

« On passe du cadre supérieur au service de l’État finissant chef de service au dirigeant « multicartes » passant d’un service à un cabinet puis à un établissement public pour aller en entreprise… et revenir avant de repartir pour passer sa retraite comme président d’une banque d’affaires. »

L’Essentiel des Énarques Demeurent dans le Secteur Public

Le phénomène de pantouflage, une fois reconnu, est cependant circonscrit :

Les 2/3 des énarques de la cohorte de 1989-1990 demeurent au service de l’État trente ans plus tard.

Finalement, ce phénomène concerne essentiellement les grands corps et en particulier l’Inspection générale des finances (IGF).

Birnbaum prend ensuite appui sur une analyse sectorielle pour appuyer sa démonstration. Toutefois, celle-ci peut être critiquable au regard du quasi-monopole de la Sécurité sociale dans la couverture des risques maladies et familiaux5 :

« À partir d’une analyse sociographique des personnes ayant occupé des fonctions administratives, entre 1981 et 1997, dans les deux secteurs de l’assurance maladie et des prestations familiales, on peut distinguer un ensemble de hauts fonctionnaires presque tous issus de l’ENA (76 %), et en particulier de la Cour des comptes, qui, entre l’administration centrale et les cabinets ministériels, ont acquis une expertise propre à ces questions, et forment une élite unifiée et sectorisée quasiment fermée aux intrus du privé. »

La Logique de « l’État Stratège »

Une Forte Contestation du Rôle de l’État à Travers des Politiques Récentes

Pour l’auteur, de nombreux dispositifs juridiques modernes entraînentune forme de « banalisation » de l’État :

- La nouvelle organisation budgétaire de l’État issue de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), construite à partir d’indicateurs de performance et d’un découpage par missions et actions ;

- La décentralisation et l’essor d’exécutif locaux de grande dimension et doté d’une autonomie budgétaire (comme les conseils régionaux) ;

- La logique de contractualisation (y compris, au sein même de l’État) ;

- L’agenciarisation, souvent associée au démantèlement de l’État ;

- La démocratie consultative et participative.

On pourrait y ajouter l’européanisation du droit et les processus de contrôles constitutionnels. Puis, on nuancerait le tout en remarquant le poids considérable de l’État dans la vie économique, sociale, culturelle, sanitaire… de notre pays.

Le Rôle Pourtant Majeur de l’État dans la Conduite de la Nation

Pour l’auteur, force est de constater que les grandes réformes publiques ont toutes été initiées et menées par des hauts fonctionnaires. Que ce soit au niveau politique : avec Valéry Giscard d’Estaing, Michel Rocard et Alain Juppé ; comme au niveau intellectuel et programmatique, avec Jean Picq notamment6.

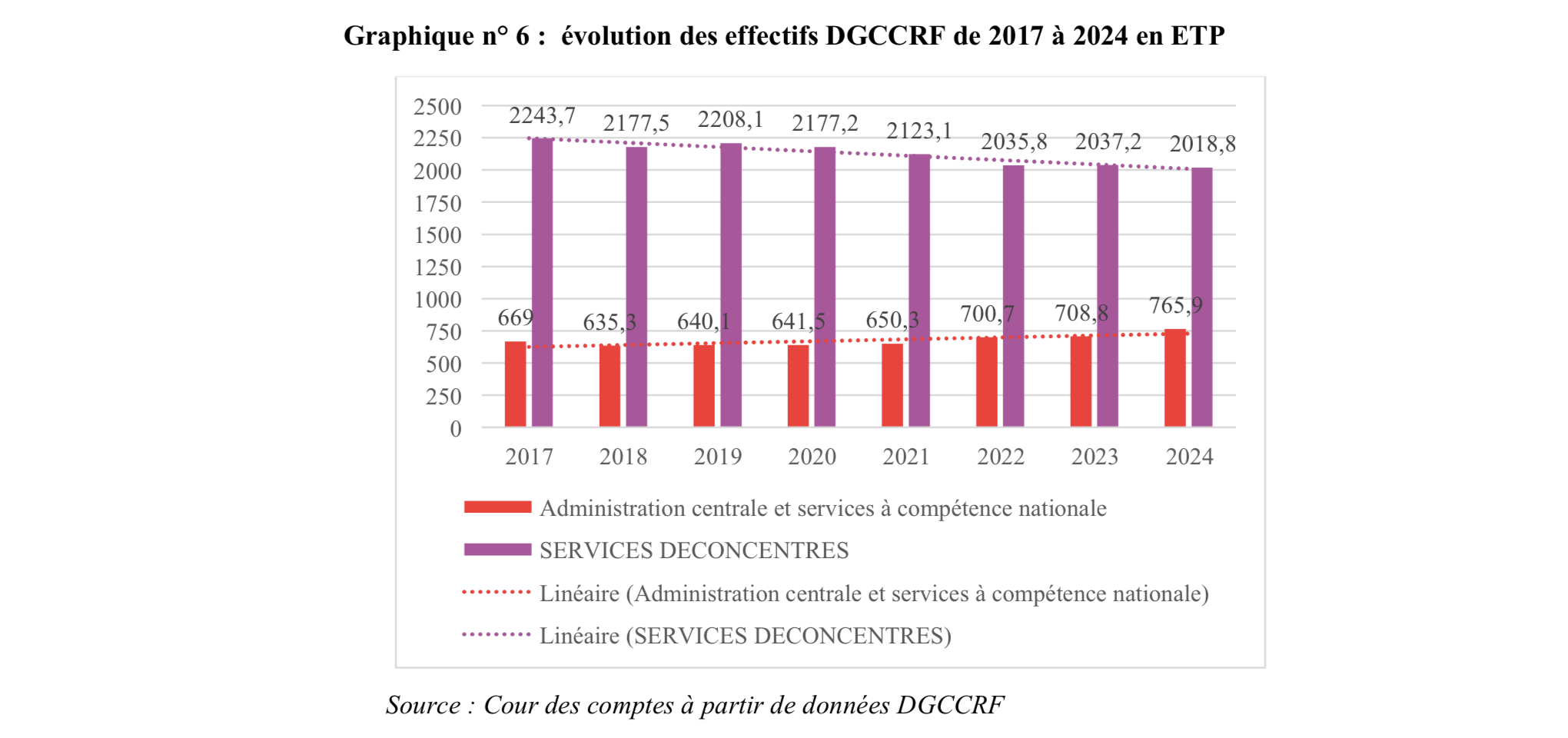

Par ailleurs, même la régionalisation de l’action publique et la réduction du nombre de directions déconcentrées suite à la Révision générale des politiques publiques (RGPP) sous la présidence de Nicolas Sarkozy7 auront permis à l’État de concentrer sa force et de promouvoir une voix étatique locale.

Le Danger de la Corruption

L’Opacité Complète pour les Fonctionnaires Devenant Avocats

Le principal danger pour l’auteur est celui de la corruption. À cet égard, il appuie son argumentation sur les travaux de Pierre France et Antoine Vauchez relatif aux fonctionnaires devenant avocats d’affaires.

En effet, dans cette situation, deux principes contradictoires peinent à s’équilibrer :

- Celui du respect des règles déontologiques visant à prévenir les conflits d’intérêts8 ;

- Celui du secret professionnel applicable aux avocats… et qui empêche tout contrôle déontologique.

Or, plusieurs très hauts fonctionnaires passés par un ou des cabinets ministériels et ayant, à cette occasion, accédé à des informations confidentielles, ont ainsi (comme avocat) rejoint le secteur privé.

À ces hauts fonctionnaires s’ajoutent de manière plus visible encore de grands noms de la politique publique française :

- Claude Guéant,

- Dominique de Villepin,

- Pascal Clément,

- Rachida Dati,

- Jean-François Copé,

- Dominique Perben,

- Claude Evin,

- Pierre Moscovici,

- Dominique Strauss-Kahn9…

Les Conflits d’Intérêts Avérés

L’autre situation emblématique de cette porosité est incarnée par François Pérol, nommé à la tête du groupe BPCE après avoir facilité la création de cette nouvelle entité dans ses fonctions de secrétaire général adjoint de l’Élysée10.

Le fait le plus grave concerne toutefois la condamnation pour corruption de Claude Guéant, avec Michel Gaudin, alors directeur général de la police national. Ce dernier avait partagé avec le ministre des enveloppes d’argent en liquide, normalement destinées à payer des frais d’enquête de police. Sans parler des enquêtes sur le financement illégal de la campagne de Sarkozy11.

À ceux-ci s’ajoutent les inculpations de :

- Bernard Squarcini, directeur du renseignement pour détournement de fonds publics et trafic d’influence ;

- Christian Flaesch, ancien directeur de la police judiciaire de Paris ;

- Jean Daubigny, ancien préfet de police de Paris et membre de la Cour des comptes pour fraude fiscale ou encore

- Dominique-Claire Testart-Mallemanche, préfète, pour corruption.

La multiplication de ces affaires induit un sentiment de corruption généralisée au sein de la classe politique et de la haute fonction publique, alimentant inévitablement une vague populiste de rejet des élites et du parlementarisme.

Le Brouillage Public-Privé Alimente un Populisme Anti-Élites et Anti-État

Une Critique de « l’Oligarchie »

Pour l’auteur, si la IIIe République a connu son lot de scandales, la légitimité de l’État demeurait préservée. Cela n’est plus le cas aujourd’hui, pour partie, du fait du « grand brouillage » induit par cette interpénétration d’élites du privé et du public.

Le populisme déployé par Mélenchon conte « l’oligarchie » et ses « pantins » est symptomatique du phénomène. Alimenté par les expériences d’Amérique latine et « des travaux pseudo-scientifiques comme ceux de Pinçon-Charlot et de Chantal Mouffe. »

Ce mouvement, d’un genre nouveau, fondamentalement contraire à toute sociologie sérieuse, mais également aux mouvements marxistes ou socialistes, est commun aux populistes de droite comme de gauche. On semble retrouver les élucubrations d’un Gustave Le Bon ou d’un Gabriel Tarde, sur le rejet de la raison et la consécration des passions comme seules dynamiques de l’action collective ; celles de Carl Schmitt sur la théorisation de la politique comme un conflit, l’adversaire est l’ennemi.

Deux Populismes (de Gauche et de Droite), Pour Une Même Haine

François Ruffin reprend également ce langage parlant d’un gouvernement « passif », « veule », « lâche », « complice », « collabos »…

In fine, c’est un appel à la haine que François Ruffin manifeste, seule émotion à même de canaliser politiquement un mouvement d’opposition à la présidence de Macron. L’auteur y retrouve les pamphlets d’extrême droite de la IIIe République, à l’exemple de ceux contre Blum.

Paradoxalement, l’extrême droite voue une haine identique envers l’oligarchie et, de manière surprenante au regard de son histoire, appelle à de nouvelles interventions de l’État. Seule différence, sa vision du peuple restreinte à une frange ethnique jugée plus légitime. Elle aussi s’insurge contre le monde de la finance et une forme de mondialisme capitaliste contraire aux intérêts du peuple.

« Au bout du compte, deux types de populisme s’affrontent, qui partagent parfois un même vocabulaire : le populisme de gauche s’en prend uniformément à l’oligarchie et à la caste, il fait une croix sur l’État, lui déniant toute autonomie en prenant acte d’une osmose croissante entre secteur public et secteur privé, vouée nécessairement, dans cette perspective, à la corruption. Le populisme de droite défend au contraire l’État fort qui échappe à l’oligarchie, mais c’est pour en faire l’instrument d’une mobilisation ethnique. »

Un Populisme Injustifié Pour l’Auteur

« Les moments Sarkozy et Macron, qui diffèrent par bien des aspects fondamentaux, font figure l’un et l’autre de tournant idéologique vers la libéralisation économique, la logique de l’entreprise, l’introduction de techniques de rationalisation, de décentralisation des décisions empruntées au secteur privé12. Il n’empêche qu’à la différence de bien des États du monde occidental, l’État n’a toujours pas renoncé, en France, à imposer sa loi ni à gouverner à distance. »

Par ailleurs, selon l’auteur, la haute fonction publique demeure loyale et dévouée au service public.

« L’abaissement de l’État, si d’aventure, il s’accentuait, bouleverserait de fond en comble la société française, qui ne pourrait plus compter sur lui pour défendre sa vision de la citoyenneté, sa conception de la laïcité qui limite l’empreinte du religieux dans l’espace public, en un mot : sa paix civile. »

Pour l’auteur, il ne faudrait donc pas qu’une dénonciation abusive de l’oligarchie en vienne à détruire cet instrument aussi indissociable de notre histoire collective qu’est l’État.

- Pierre Birnbaum a le privilège d’avoir écrit des classiques comme l’ouvrage Les Fous de la République et d’être le biographe de Léon Blum. ↩

- Au sens de remplacement d’individus issus du secteur public par des individus du secteur privé. ↩

- Polytechnicien, camarade d’Édouard Philippe dans la promotion Marc-Bloch de l’Ecole nationale d’administration (ils sortirent tous les deux au Conseil d’État). Il occupera différents postes en cabinets ministériels avant de rejoindre le groupe Thales. ↩

- Il me semble toutefois nécessaire de bien distinguer les finalités des corps de hauts fonctionnaires avec les éventuelles critiques sur le mode de recrutement. S’arrêter au caractère « méritocratique » est malheureusement réducteur, alors que la sélection par concours fait l’objet de beaucoup de discussions : voir l’article des Légistes sur les concours. ↩

- Il existe évidemment un secteur mutualiste français, mais dont la taille n’est pas comparable avec celle offerte par la sécurité sociale. C’est également le cas, pour le moment, dans le champ de la santé. La même analyse conduite auprès d’agents de la direction générale du Trésor, de la direction du Budget, des Entreprises ou d’une direction à forte composante industrielle ne produirait évidemment pas les mêmes résultats. ↩

- L’argument me semble quelque peu manquer de force. La surreprésentation d’agents publics aux plus hautes fonctions de l’État facilite nécessairement une surreprésentation de ces derniers dans l’édiction de mesure d’importance. ↩

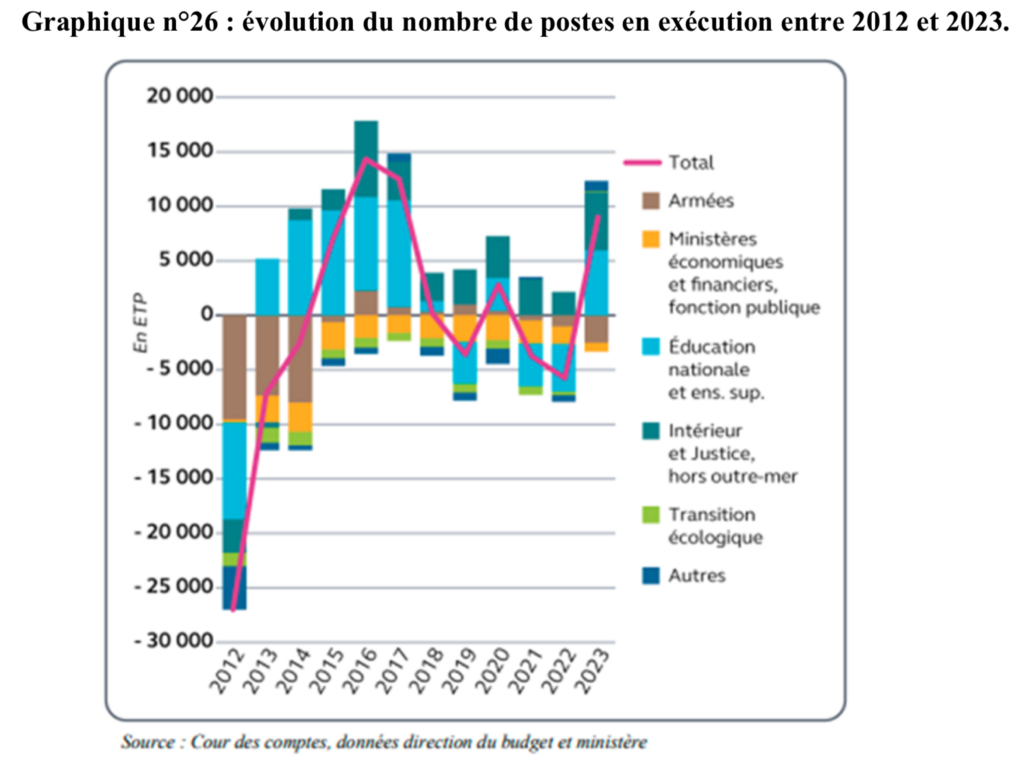

- De dix-huit directions à huit. ↩

- Ce qui implique l’impossibilité de plaider contre l’État une fois inscrit au barreau pendant une période de cinq ans. ↩

- Ce qui est particulièrement marquant est le peu d’expertise juridique de nombreux anciens élus. L’attrait pour l’exercice de la profession d’avocat semble reposer principalement sur le secret professionnel qu’elle permet. On notera également la surreprésentation de personnes inquiétées par la justice. ↩

- M. François Pereol ne consultera même pas la Commission de déontologie. ↩

- L’ouvrage a été publié avant la condamnation de l’ancien chef de l’État. ↩

- Le discours est en effet particulièrement marqué par une certaine forme de fascination pour la réussite libérale anglo-saxonne chez les présidents Sarkozy et Macron. Mais, il me semble toutefois que l’épreuve du réel a fortement nuancé leurs bilans. L’un et l’autre ont été confrontés à des crises majeures et on alors choisi d’augmenter fortement les dépenses de l’État et d’assumer une augmentation inquiétante des déficits et de la dette française. En d’autres circonstances, je peine à les imaginer abandonner Lehman Brothers, comme a pu le faire le président Georges W. Bush. ↩