Temps de lecture : 8 minutes.

« Miroir, dis-moi qui est la plus belle » : La Cour des comptes parle de la direction du Budget.

Lecture commentée du rapport de la Cour des comptes relatif à la préparation et au suivi du budget de l’État, ou comment : « redonner une place centrale à la maitrise de la dépense. »

Les missions de la direction du Budget

La Cour des comptes rappelle d’abord les principales missions de la direction du Budget :

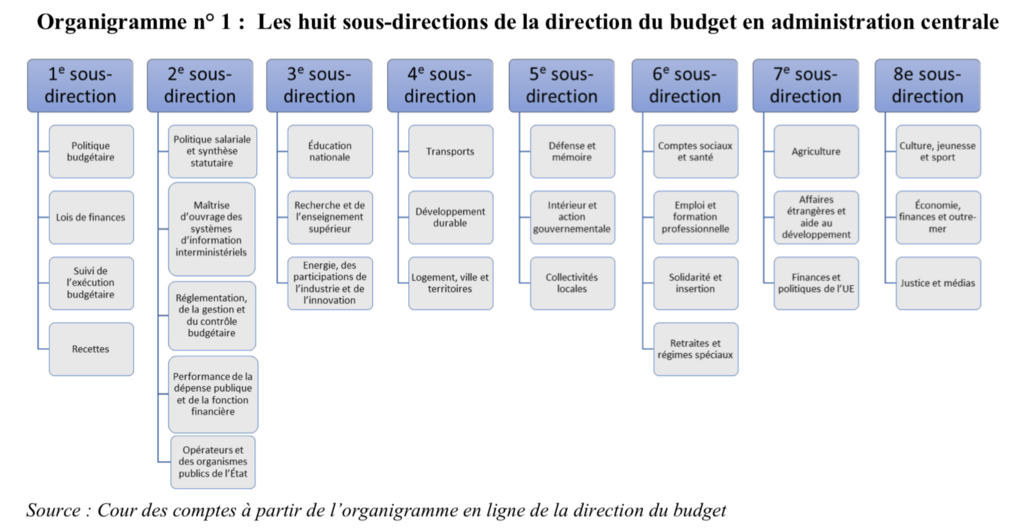

- Assurer la coordination interministérielle dans l’élaboration et l’exécution des projets de loi de finances (les fameux « PLF ») ;

- Surveiller la soutenabilité de la programmation et de la gestion de chaque ministère par son réseau de CBCM et CBR1.

La structuration de la direction du budget

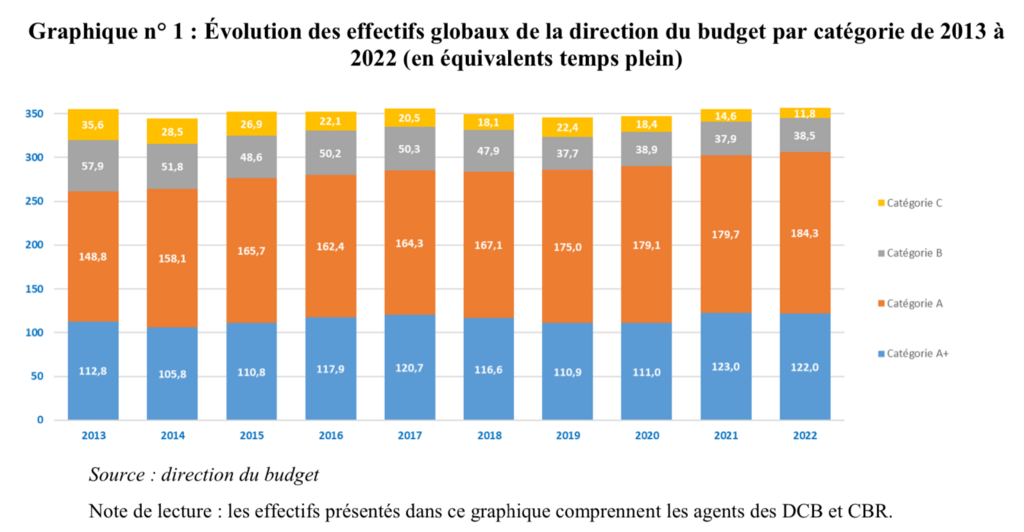

La direction du budget comptait 382 agents à fin 2021 :

- 245 agents en administration centrale et

- 137 agents dans son réseau de comptables et contrôleurs budgétaires.

Celle-ci est composée quasi exclusivement de catégorie A (47 %) et A+ (43 %)2. Ce point est toutefois de plus en plus commun entre les directions d’administration centrale. Il s’explique par la technicité croissante des sujets traités.

Particularités dans le champ administratif :

- Un taux de féminisation bas (43,2 % pour l’administration centrale), encore davantage marqué pour les emplois de direction et d’encadrement (moins du tiers) ;

- Comme évoqué plus haut, la quasi-parité s’agissant des catégories A entre les encadrants dits « supérieurs », ou : « A+ », et les autres catégories A, essentiellement des attachés d’administration de l’État.

À noter :

Sur la période récente, la direction du budget a légèrement évolué :

- Par la création d’un secrétariat général3 et

- Par l’ajout d’une fonction de « sous-directeur adjoint ». L’objectif étant de doter les sous-directeurs d’un adjoint afin de renforcer la fonction managériale et d’accroître les perspectives de promotion interne.

Une chaîne hiérarchique courte et une surreprésentation de hauts fonctionnaires

La Cour des comptes parle étrangement d’un « faible taux d’encadrement ». Ce qui semble être une erreur, ou alors le raisonnement est étrange, puisque dans les conclusions de la Cour, il est justement relevé que :

« 1,06 agent de catégorie A est encadré par 1 agent A+ en administration centrale. »

Une chefferie de bureau très exposée

Concrètement, l’essentiel du travail technique est réalisé au niveau du bureau sectoriel : par le chef de bureau et ses quelques agents4.

Le chef de bureau, comme pour les autres administrations centrales, se distingue par une expérience de plusieurs années. Autrement dit, de plusieurs cycles budgétaires. Cette expérience lui permet de disposer des réflexes à même de « sentir » les arbitrages sensibles et de prioriser les dossiers dans la conduite quotidienne du travail administratif.

Les agents de la direction

Commentaire :

Malgré la parité des effectifs entre les catégories A et A+, la Cour des comptes présente des développements quasi exclusivement consacrés aux seconds. Cette appréciation partielle nuit à la compréhension globale de la direction.

Une direction attractive, souvent considérée comme un « booster » de carrière pour les jeunes agents

La Cour des comptes note plusieurs éléments pouvant porter atteinte à l’attractivité de la direction :

- Des contraintes horaires et calendaires fortes ;

- Des tâches complexes et répétitives, notamment dans l’harmonisation des tableaux budgétaires, suite aux arbitrages ;

- Une moindre rémunération indemnitaire pour les administrateurs de l’État primo-affectés à la direction du budget : 29 400 euros de primes annuelles en 2021 contre une moyenne de 32 800 euros pour l’ensemble des administrateurs civils d’alors.

Pour autant, en dépit des contraintes, la direction « demeure attractive » selon la Cour, car elle offre ainsi une importante visibilité aux agents. Visibilité qui permet aux agents de prétendre à des évolutions professionnelles rapides.

Une direction particulièrement jeune

« L’âge moyen des agents de la direction en administration centrale (39,2 ans) est inférieur de 8,5 années à celui de l’ensemble des agents d’administration centrale des ministères économiques et financiers en 2021 (47,7 ans). L’âge moyen des cadres A+ de l’administration centrale (34,0 ans) en 2022 est particulièrement jeune, de plus de dix ans inférieur à la moyenne de celui des cadres A+ des ministères économiques et financiers (44,7 ans) : 25 % des cadres A+ ont moins de 30 ans et 52 % ont moins de 35 ans, alors que 78 % des cadres A (moyenne d’âge de 44 ans) et 90 % des cadres B et C ont plus de 35 ans. »

La Cour des comptes explique la jeunesse de cet encadrement supérieur par :

- Les modalités de recrutement de la direction en sortie d’école (élément partagé pour partie par la direction de la Sécurité sociale, notamment) ;

- Un moindre intérêt des agents expérimentés pour des fonctions exigeantes5 et sans responsabilités managériales importantes. Fonctions qui peuvent également présenter un caractère rébarbatif et théorique – éloigné des politiques publiques6.

D’où viennent les agents de la direction du budget ?

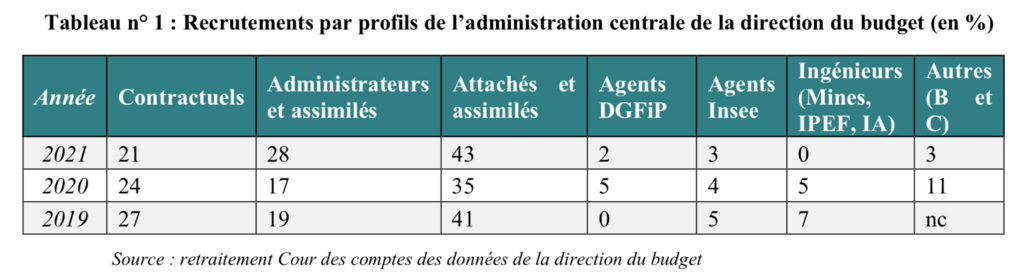

La moitié des cadres supérieurs sont des administrateurs de l’État formés à l’Institut national du service public (ex-ENA), un cinquième est issu de Polytechnique et plus du tiers est contractuels : recrutés en sortie de grandes écoles de commerce ou de Sciences Po Paris.

À titre marginal, la direction compte également quelques profils atypiques : fonctionnaires des assemblées, militaires, administrateurs territoriaux, commissaires.

S’agissant des cadres A, la direction recrute auprès :

- Des instituts régionaux d’administration (IRA) formant les attachés d’administration de l’État ;

- Des agents confirmés d’autres directions, et notamment de la direction générale des Finances publiques ou de la direction générale du Trésor, voire d’autres ministères, enfin

- Des contractuels, ayant le plus souvent assuré des fonctions financières dans le privé.

Où partent-ils ?

La Cour des comptes n’a répertorié que les mobilités des A+.

En 2018, à l’issue de leur passage dans la direction, ils rejoignaient dans 52 % des cas un ministère, dans 20 % un établissement public et dans 12 % le secteur privé.

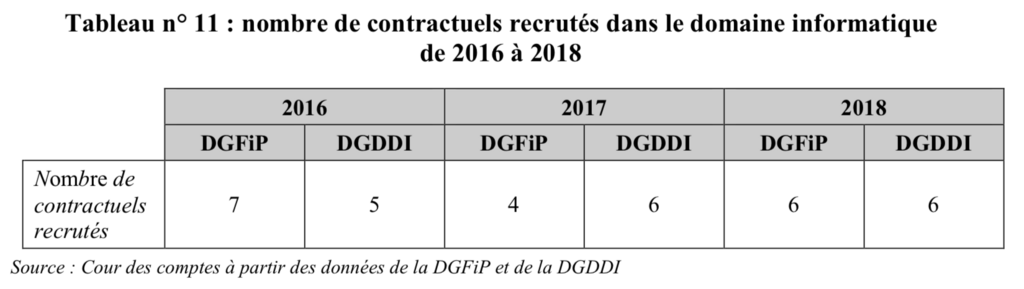

Un recrutement de contractuels en concurrence avec l’INSP

Comme énoncé plus haut, le tiers de l’encadrement supérieur de la direction du budget est d’origine contractuelle.

À cet égard, la Cour s’interroge sur l’attractivité du concours de l’INSP pour ces profils. Ceux-ci sont souvent bien formés et peu désireux de perdre plusieurs années à préparer, puis suivre, la formation de l’INSP.

Par ailleurs, les contractuels peuvent désormais accéder aux emplois fonctionnels des directions d’administration centrale (autrement dit, aux postes de chefs de bureaux, et par la suite de sous-directeurs).

Un recrutement de contractuels qui soulève aussi une question vis-à-vis des catégories A

La Cour des comptes ne le note pas, mais cette situation crée aussi des inégalités avec les agents de catégorie A qui, pour certains, sont également sortis de grandes écoles (en particulier de Science Po Paris).

Une dizaine d’attachés principaux exercent ainsi des fonctions de chefs de bureau à la direction du budget. Leurs sujétions sont identiques à celles des administrateurs et des contractuels. Toutefois, leur carrière, dans ce corps de catégorie A, s’arrêtera là. En effet, les attachés d’administration, comme les inspecteurs des finances publiques… ne peuvent pas, statutairement, exercer des fonctions d’encadrement supérieur7.

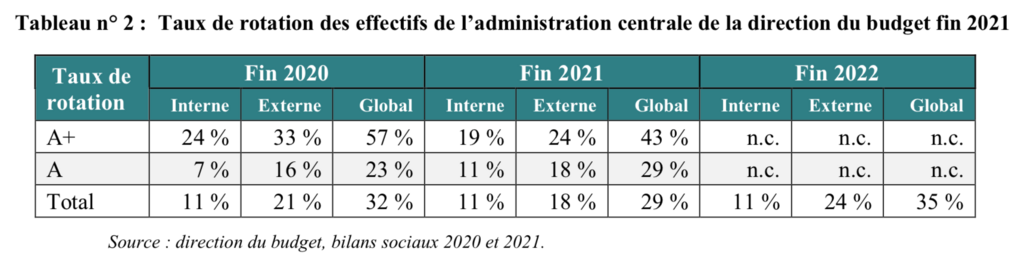

Un fort turnover, facteur de risques pour la gestion des compétences

La part importante de contractuels, qui n’ont pas vocation à « faire carrière » (même s’ils le peuvent), couplé à un taux de rotation également élevé des fonctionnaires, nécessitent une incessante lutte pour conserver un niveau d’expertise approprié.

D’autant que les missions de la direction du budget impliquent des négociations budgétaires avec les ministères et un travail de représentation dans près de 250 conseils d’administration d’opérateurs et assimilés.

« Le taux de rotation annuel des agents de l’administration centrale de la direction est de 43 % pour les cadres A+ fin 2021, ce qui signifie que la durée d’occupation des postes n’est que légèrement supérieure à deux ans, sous-directeurs compris. Près d’un quart des effectifs est renouvelé par recrutement extérieur chaque année. Ce taux de rotation a pour effet de raccourcir le déroulement des carrières et de limiter le retour sur investissement de l’administration centrale puisqu’en moyenne, plus de 70 % des effectifs de la direction y passe moins de cinq ans. »

Une asymétrie dans les carrières proposées à l’encadrement supérieur

« Compte tenu de la rapidité du début de carrière, la direction peut proposer un poste de sous-directeur à des cadres A+ parfois âgés de moins de 35 ans et de retour de mobilité, ce qui peut poser difficulté pour dérouler ensuite une carrière, au même rythme, dans les autres administrations. »

La réflexion s’arrêtera là, encore une fois, et on ne s’interrogera pas sur les perspectives d’autres corps de la direction du budget.

Une tension liée à la formation en interne

Le taux de rotation élevé implique également une charge de travail plus importante pour les agents en poste, pour former les nouveaux arrivants.

Pour favoriser le développement des compétences, la direction encourage les départs en formation. Mais, l’objectif de deux jours par an n’était, à la date du rapport, atteint que par 14 % des agents.

Une autre initiative, plus installée, consiste à développer annuellement des travaux internes prospectifs et stratégiques destinés à réfléchir sur les thématiques budgétaires des bureaux sectoriels8.

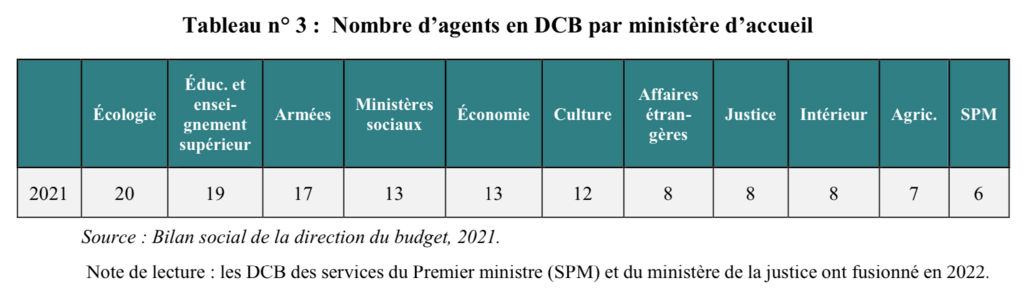

Les agents du réseau de la direction du budget

Les onze départements du contrôle budgétaire (DCB) comptaient en 2021 131 agents, auxquels s’ajoutent 22 contrôleurs budgétaires en région (CBR) et en outre-mer.

Une structuration hiérarchique très différente de l’administration centrale

Les agents du DCB et du CBR appartiennent à une structure nettement plus classique, qui se rapprocherait de l’administration déconcentrée ou d’un service à compétence nationale.

On y trouve ainsi « seulement » 17 cadres A+, 78 catégories A, 28 catégories B et 8 agents de catégorie C.

L’âge moyen en DCB était de 51 ans en 2021 et seuls 40 % des agents y restaient moins de cinq années, pour une ancienneté moyenne de 8 ans.

Des postes techniques, plus comptable que budgétaire

Au total, près de 12 500 équivalents temps pleins (ETP) travailleraient sur une fonction de gestion budgétaire et financière au sein de l’État (hors fonctions comptables).

Dans ce cadre, les postes en DCB et CBR constituent des étapes importantes, permettant d’assumer des responsabilités financières dans les ministères ou leurs opérateurs.

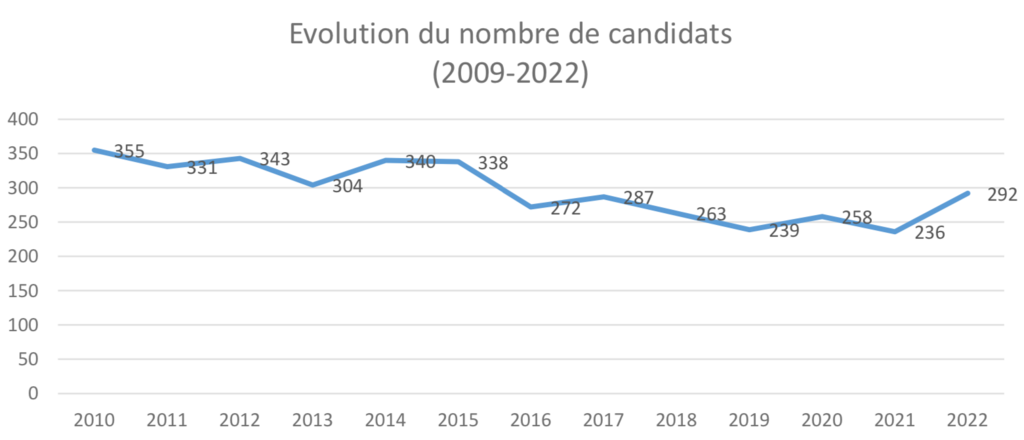

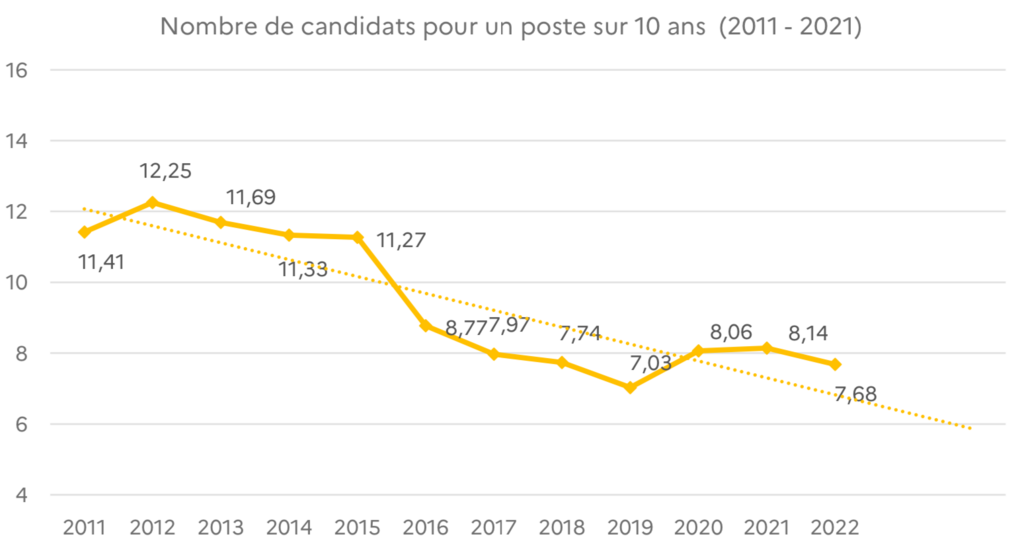

Une attractivité moindre

« Les candidatures sont peu nombreuses et émanent essentiellement de la direction centrale et des autres DCB, attestant de la faible attractivité de ces fonctions budgétaires à l’extérieur de ce vivier. »

Les agents ressentent des charges de travail croissantes et moins valorisées dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique9. En dépit du reclassement de l’ensemble de ces emplois en experts de haut niveau de groupe II et des revalorisations indemnitaires associées.

Alors que la diversité des compétences est promue par la DGAFP, les agents des CBCM s’inquiètent d’être pénalisés par leur spécialisation.

- Ces acronymes désignent les services du contrôle budgétaire et comptable ministériel (comptables et contrôleurs des dépenses placés au sein des secrétariats généraux des ministères) et les contrôleurs budgétaires régionaux, en régions. ↩

- C’est-à-dire de cadres. ↩

- Le secrétariat général, créé par arrêté du 15 novembre 2022, regroupe désormais les quatre entités chargées des fonctions supports de la direction (40 agents). ↩

- Etant précisé que contrairement aux administrations centrales « classiques », ces agents sont statutairement qualifiés d’ « adjoints ». Cela leur ouvre droit à des indemnités supérieures. ↩

- Les contraintes horaires et calendaires mentionnées plus haut. ↩

- Il faut aimer Excel, les synthèses de « Jaunes » et les boucles de courriels. ↩

- Et, plus spécifiquement, occuper un poste de sous-directeur, conformément au décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l’Etat. ↩

- Une réflexion annuelle similaire existe également dans l’autre grande direction financière de l’Etat : la direction de la sécurité sociale. ↩

- Une nouvelle fois, bien que les cadres supérieurs ne représentent ici « que » 20 % des effectifs, la Cour sait leur prêter une oreille attentive. ↩