Temps de lecture : 6 minutes.

Un bilan de gestion du corps interministériel des attachés d’administration de l’État a été présenté au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État le 13 juillet 2016. Il est disponible sur le site internet d’Acteurs publics1.

Le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État est l’acte fondateur de ce nouveau corps.

Voilà les principaux éléments du bilan ici synthétisés.

Des vagues d’intégration de 2013 à 2019

L’intégration en 2013 de treize corps ministériels

L’article 20 du décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 a eu pour objet principal de procéder à l’intégration, dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’État, des membres des treize corps ministériels suivants :

- les attachés d’administration des services du Premier ministre,

- les attachés des Affaires sociales,

- les attachés de l’Agriculture et de la pêche,

- les attachés de la Culture et de la communication,

- les attachés de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,

- les attachés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur,

- les attachés de l’Équipement (écologie),

- les attachés de l’Intérieur et de l’Outre-mer,

- les attachés des juridictions financières,

- les attachés de la Justice,

- les attachés du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile,

- les attachés de la Caisse des dépôts et consignations,

- les attachés de l’Office national des forêts.

Le texte a également fixé les modalités d’adhésion des membres des trois corps en extinction suivants :

- les conseillers d’administration scolaire et universitaire (CASU),

- les directeurs de préfecture et

- les chefs des services administratifs du Conseil d’État.

L’intégration en 2014 des personnels civils administratifs relevant du ministère des Armées

Le mouvement s’est poursuivi par l’article 8 du décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d’administration de l’État, avec l’intégration des membres de deux corps suivants :

- les attachés d’administration de la Défense (désormais, les Armées) et

- les directeurs des services déconcentrés de la Défense.

L’intégration en 2015 des personnels civils administratifs relevant de l’aviation civile

En 2015, ont été intégrés dans le corps interministériel, en vertu de l’article 4 du décret n° 2015-1784 du 28 décembre 2015 :

- les attachés d’administration de l’Aviation civile.

L’intégration en 2016 des personnels civils administratifs de l’OFPRA.

Enfin, le décret n° 2016-907 du 1ᵉʳ juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d’administration de l’État fixe les modalités d’adhésion au corps :

- des officiers de protection des réfugiés et apatrides de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

L’intégration, enfin, des secrétaires des affaires étrangères du cadre d’administration

Cette intégration, postérieure au bilan ici présenté, est intervenue par l’article 51 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration.

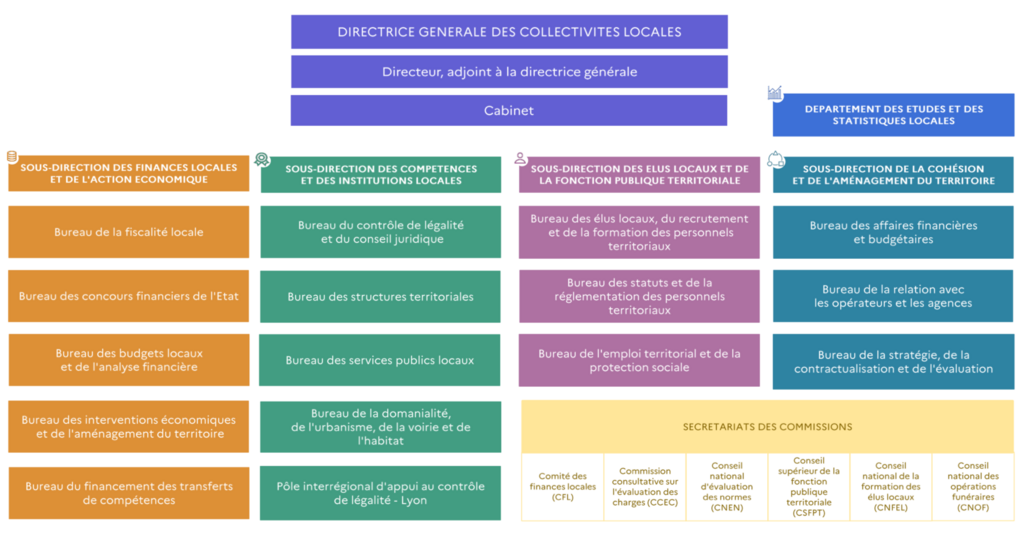

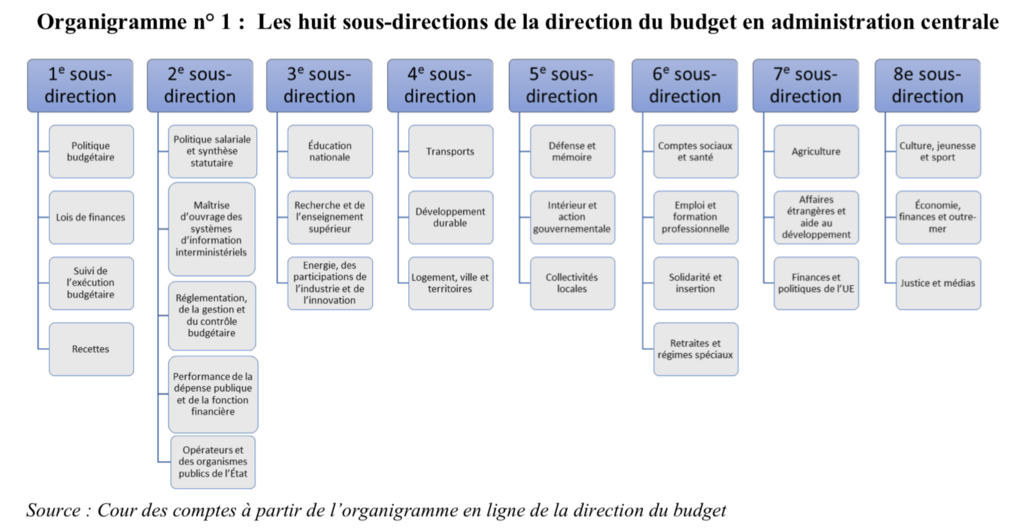

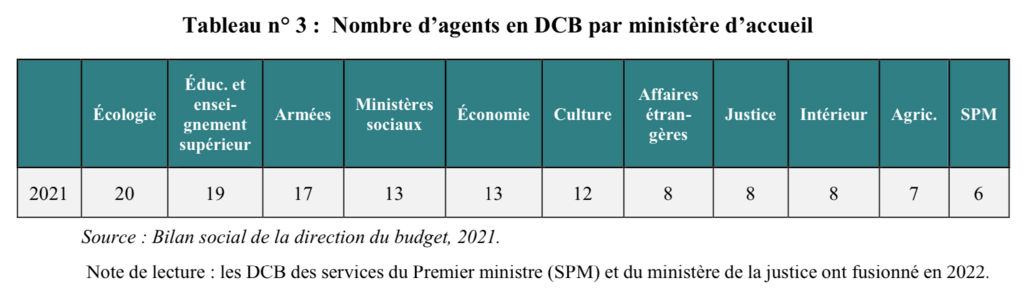

Un corps interministériel à gestion ministérielle

Le corps des attachés d’administration de l’État relève du Premier ministre. Toutefois, sa gestion est ministérielle. D’où l’expression « CIGEM » : pour corps interministériel à gestion ministérielle.

À titre de comparaison :

- Les administrateurs de l’État (catégorie A, dite A+) appartiennent à un corps interministériel à gestion interministérielle2 ;

- Les secrétaires administratifs à un corps ministériel (mais commun à l’ensemble des ministères), à gestion ministérielle3.

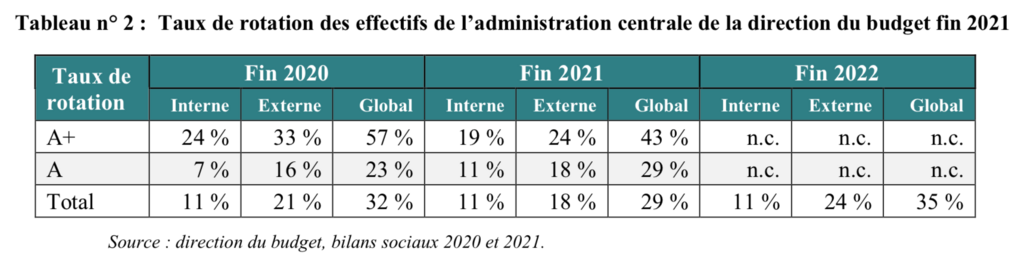

La répartition des attachés d’administration par grade

Compte tenu des rattachements évoqués plus haut, le corps des attachés relève aujourd’hui de seize autorités de rattachement, soit près de 31 500 agents à la date du bilan (2016), répartis dans les trois grades suivants :

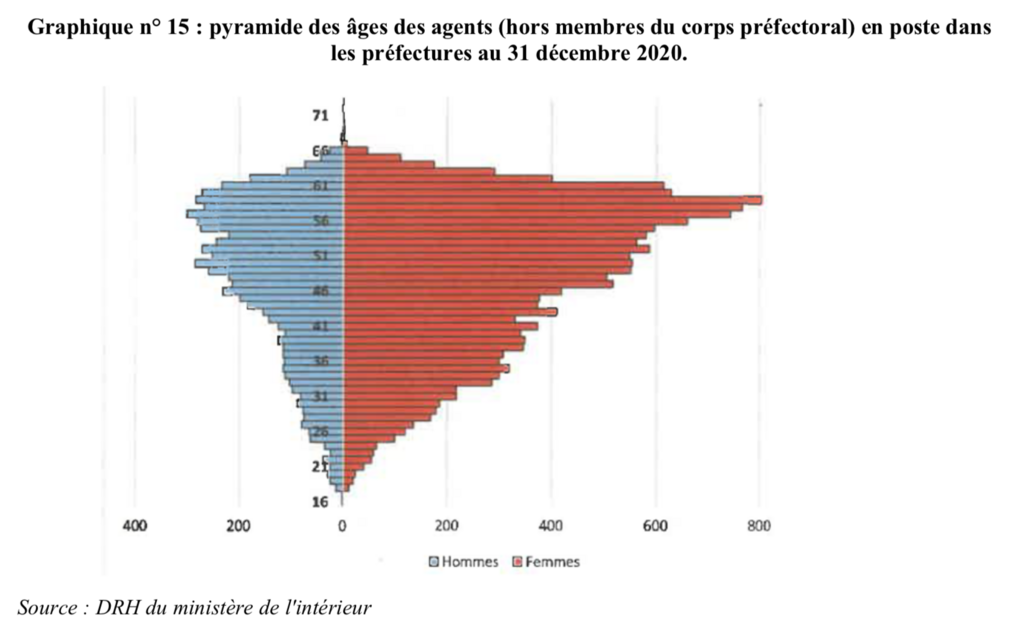

- 18 500 attachés d’administration (11 500 femmes et 7 000 hommes) — environ 60 % du corps ;

- 11 000 attachés principaux (6 000 femmes et 5 000 hommes) — soit près de 35 % du corps ;

- Enfin, près de 2 000 attachés hors classe (dont 500 directeurs de services), à parité entre femmes et hommes — soit 5 % du corps.

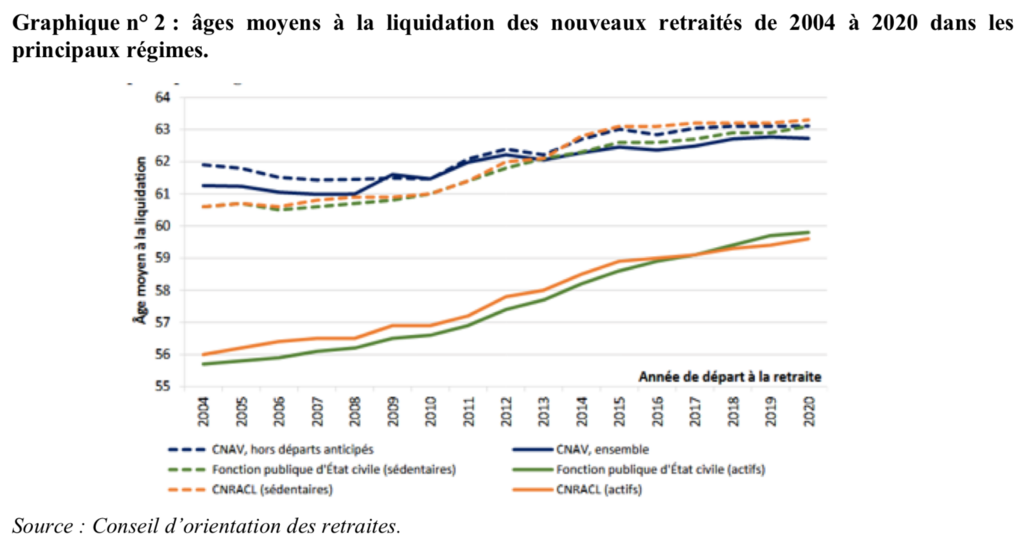

Au titre de 2015, l’âge moyen des agents promus attaché principal (examen professionnel et liste d’aptitude) est de 48,1 ans. Âge relativement stable comparativement aux exercices 2013 et 2014, avec respectivement 46,8 et 48,5 ans.

L’âge moyen des agents promus au grade d’attaché hors classe est lui de 50 ans au titre de 2015. L’échelon spécial est quant à lui accordé en moyenne à 59 ans.

La répartition des attachés d’administration par ministère

Deux ministères concentrent plus de la moitié des effectifs

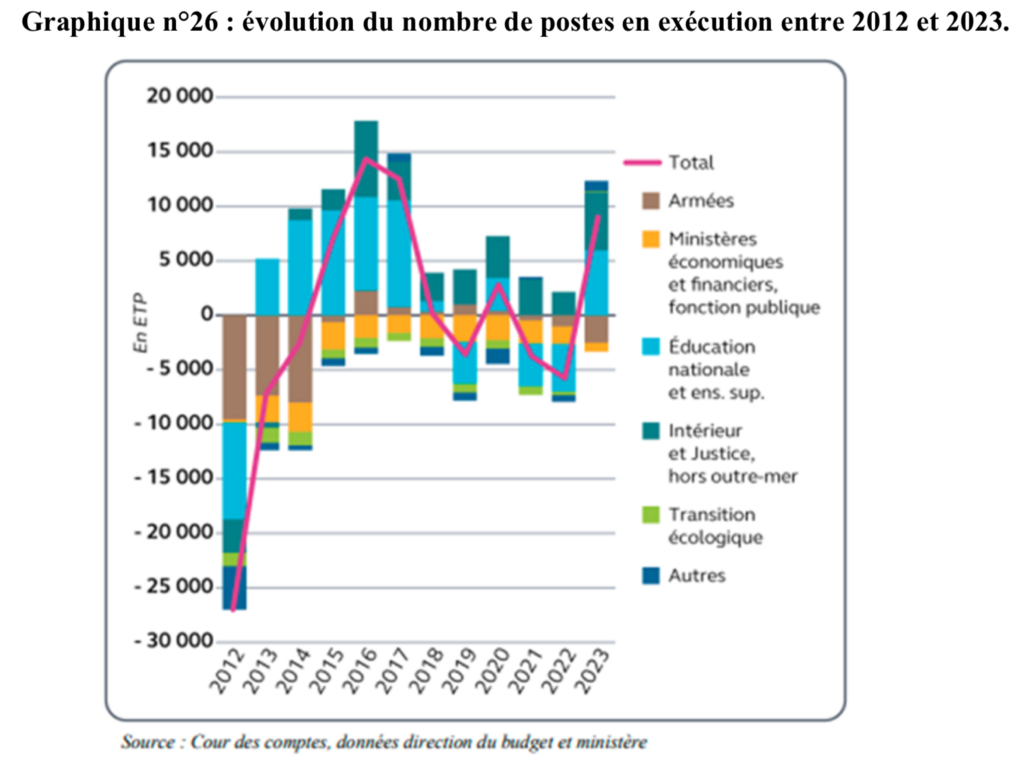

Le principal recruteur est sans surprise l’Education nationale avec près de 12 000 attachés d’administration, pour un plafond d’emploi (projet de loi de finances pour 2015) de 984 000 équivalents temps pleins (ETP).

Le second grand vivier d’attachés d’administration est constitué par le ministère de l’Intérieur4 avec près de 5 500 attachés d’administration, pour 284 000 ETP.

Les 45 % restants se répartissent dans les différents ministères, juridictions et à la Caisse des dépôts et consignations

Répartition des attachés d’administration dans les autres ministères5 :

- 2 800 au ministère de l’Ecologie (ex-équipement)6, pour près de 44 400 ETP ;

- 2 300 au sein des ministères sociaux (travail et santé), pour 20 000 ETP7 ;

- 2 000 à l’intérieur des ministères économiques et financiers (à mettre en rapport avec les effectifs des douanes ou de l’inspection des finances publiques) pour 146 000 ETP ;

- 1 600 au ministère des Armées, pour 267 000 ETP ;

- 1 400 au ministère de l’Agriculture, pour 31 000 ETP ;

- 1 000 au ministère de la Justice, pour 79 000 ETP ;

- 800 à la Caisse des dépôts et consignations ;

- 600 au ministère de la Culture, pour 11 000 ETP ;

- 500 dans les services du Premier ministre (dont les effectifs des secrétariats généraux affaires régionales) pour près de 10 000 ETP ;

- 400 dans les juridictions financières (dont les vérificateurs placés auprès des magistrats) ;

- 160 au Conseil d’État ;

- 150 à l’Office national des forêts.

Ce qui saute aux yeux est évidemment la petitesse de leur nombre, au regard de l’ensemble des effectifs desdits ministères.

Les avantages d’un corps interministériel

La création d’un corps interministériel visait à faciliter la mobilité et l’attractivité du corps des attachés d’administration.

En termes opérationnels, la création de ce corps a permis les avancées suivantes :

- La fin de la pratique du détachement et de la double carrière. Les attachés d’administration peuvent désormais librement passer d’une administration à une autre8 ;

- L’application d’un taux de promotion pour l’accès au grade d’attaché principal identique pour toutes les autorités de gestion du corps depuis 2015. Ce taux de référence est de 7 % ;

- Une convergence indemnitaire entre les autorités de gestion (encore imparfaite) ;

- La création d’un troisième grade d’attaché hors classe et d’un échelon spécial dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’État. L’objectif étant de revaloriser la carrière du corps des attachés, de mener une réflexion sur la cartographie des fonctions de catégorie A et d’ouvrir de nouvelles perspectives fonctionnelles pour les attachés principaux les plus confirmés.

La composition du corps

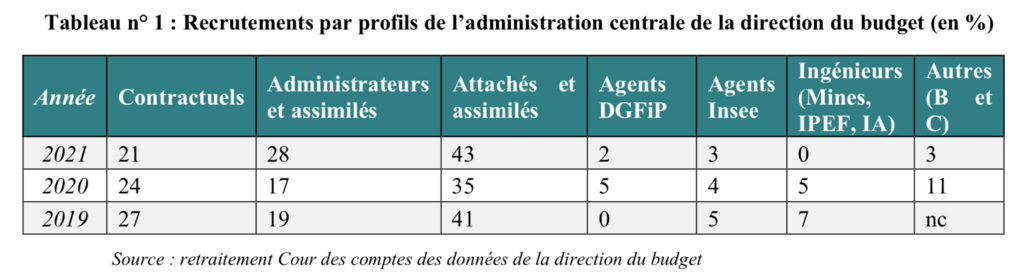

Des entrées dans le corps très hétérogènes

Au titre de 2015, près de 2 000 recrutements ont été réalisés :

- 600 par la voie des Instituts régionaux d’administration (IRA) ;

- 100 par la voie de concours directs organisés par les ministères ;

- 300 par la voie du concours réservé dit « Sauvadet » (pour les contractuels) ;

- 500 par liste d’aptitude au titre de la promotion interne ;

- 160 par examen professionnel ;

- 285 par intégration directe ou détachement.

Les recrutements réalisés par les IRA sont donc particulièrement faibles, constituant à peine le tiers des entrées.

Des sorties moins élevées, signe d’un corps en expansion

En effet, seules 1 200 sorties sont relevées sur l’exercice 2015. Parmi celles-ci, près de 1 000 départs en retraite.

Le reliquat est constitué de promotions de corps (administrateurs civils, magistrats…), une intégration dans un autre corps (inspecteur des finances publiques…) ou par une sortie de la fonction publique.

Un corps faisant l’objet d’une mobilité ministérielle et interministérielle

Près de 2 000 mobilités annuelles au sein de l’autorité de gestion sont enregistrées chaque année (changement de service ou d’établissement), pour environ 500 mobilités en dehors de l’autorité de gestion (mobilité interministérielle). Soit un taux de mobilité d’environ 8 %.

- A ma connaissance, les autres bilans de gestion n’ont pas été rendus publics, ce qui interroge sur la transparence dans la gestion des effectifs. Ces bilans sont prévus à l’article 7 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011. ↩

- Article 1 du décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l’Etat. ↩

- Article 4 du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat. ↩

- Dont l’Outre-mer. ↩

- Nous ne disposons pas du nombre d’attachés pour les affaires étrangères, près de 17 000 ETP au titre de 2006, mais les effectifs d’attachés y sont également très modestes. ↩

- Dont l’aménagement du territoire. ↩

- Comparativement aux autres ministères, il s’agit donc du périmètre le plus « intensif » en attachés d’administration. ↩

- Les attachés étant en « position normale d’activité ». Ce qui n’est donc toujours pas le cas des secrétaires administratifs évoqués plus haut. ↩